IMA No./year: オフィシャルリストに掲載されている年に準拠。改訂があるものは「発見年(リストに記載の数字)」としてある。年の後についている「s.p.」は再定義・再命名・再承認などがあったことを意味している。

IMA Status: 承認の状態。A = approved(IMAが設立された後に承認された鉱物)、G = grandfathered(IMA設立以前に発見されており現在でも有効と見なせる鉱物)、Rd = redefined(すでに存在していたが規約が改訂された鉱物)、Rn = renamed(すでに存在していたが名前が変更された鉱物)、Q = questionable(情報が少なくて存在が疑わしい鉱物)。

模式標本: 模式標本の所在および登録番号など。

名前は「和名 / 学名」で掲載。

化学組成と模式地も掲載。

オフィシャルリストに最大で二つ引用されている文献を模式地の下に提示。

関連論文はレビュー内で引用する。

命名規約の成立や更新などで掲載する鉱物種の移動があり得る。

未申請・未承認・取消しされたものや怪しいものは日本の新鉱物(その他)にまとめた。

学名はオフィシャルリストに準拠するが、和名はなじみのあるものを採用している。

一覧表の鉱物をクリックすれば該当の記事へリンクする。

写真はクリックすれば保存先のFlickrからフルサイズが得られる。

2025/10/10現在で162種が有効な日本産の鉱物種として認識でき、その内158種の写真を掲載(予定)。

写真をまず掲載し、年代順にレビューを作成しているところ。

最新の記事は森本ざくろ石 / Morimotoite (1992-017)

写真の利用はhamane*へお問い合わせください(*@issp.u-tokyo.ac.jp)。

_

__

__

__

総評_1960s以前

日本で初めて新鉱物が発表されたのは1877年(明治10年)の紅礬土鉱と緑礬土鉱となる。そして1878年にはライン鉱が発表された。また三ノ岳鉱(1885年)、桜石(1888年)なども年季の入った愛石家なら聞いたことがあるだろう。しかしこれらはいずれも新鉱物としての独立性を否定されて久しい。このようにいったん新鉱物として発表されたが後の再検討で独立性を否定されるというケースが1960年代より前には多く認められる。そういった鉱物は南部松夫が1978年に記した「日本から記載された新鉱物」[1]によくまとめられているのでこの文献を参照してほしい。ここでは現代のオフィシャルリストに掲載がある鉱物を取り扱う。

1960年代以前に発表された新鉱物のうち、現時点(2018年11月)においてオフィシャルリストで産地が「Japan」で登録されているものは合計で31種ある。そしてそれぞれに登録されている最大2つの文献と、その他の学術文献を参照しながら内容を検証した。その結果として問題があると判断した鉱物については日本の新鉱物(その他)へ分類した。あとは発表当時に産地は日本領だったが現在は異なるケース、公式には認められていないが国立科学博物館叢書として出版された日本産鉱物型録では日本産の新鉱物として扱われているケースなども存在する。そういった鉱物も日本の新鉱物(その他)へ分類している。この記事を執筆している時点(2018年11月)で有効な日本産新鉱物は27種と判断した。その中で最も古い日本産の新鉱物は1922年に発表された石川石であった。

しかしそれもまた変更があった。2023年にコルンブ石超族の命名規約が成立した。それと共に石川石の立ち位置はQ(questionable)へと追いやられた。そのため、最新(2024年2月)の情報では、有効な日本産鉱物種は26種で、最も古いものは轟石となっている。古い時代に記載された新鉱物はどうしても情報が不完全で、立場が揺らぎやすい。

1958年に設立された国際鉱物学連合は、1959年に新鉱物に関わる委員会を立ち上げ、1962年から論文に先だって審査を行うようになった。それ以降はIMA no.が登録され、日本の新鉱物で初めてIMA no.が付与されたのは赤金鉱(1962-004)になる。それ以前に発表された新鉱物については、発表された年や再定義された年が登録されている。また新鉱物としての申請はされていないが、命名規約の成立・改訂などで新鉱物として改めて登録されたものもいくつかある。

鉱物を定義づける化学組成や結晶構造を得るために、この年代はとてつもない苦労があったように感じる。現代でも通用する質の高いデータで確立された新鉱物もあれば、いくつかは命名規約の改定など何か再検証を受けた際に抹消される可能性があると認識している。また委員会の承認は受けているが、正式な記載論文としては出版が確認できないケースもある。

この時代の新鉱物は稼働中の鉱山から得られたものが多く、最初の発見も研究者自身や鉱山関係者であることが多い。また名前に関しては現在では特別な理由がない場合は学名の最後は「ite」で終わるのだが、この時代は「lite」となる鉱物が多い。この理由は文献上からは読み取れないが、昔は「lite」がむしろ好まれたということを古老の研究者から聞いている。それもまたこの年代の特徴であろう。

[1] 南部松夫 (1978) 日本から記載された新鉱物. 渡辺万次郎先生米寿記念論集, 82-100.

IMA No./year: 1934(1962s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 106214; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA (Hand book of Mineralogyから引用)

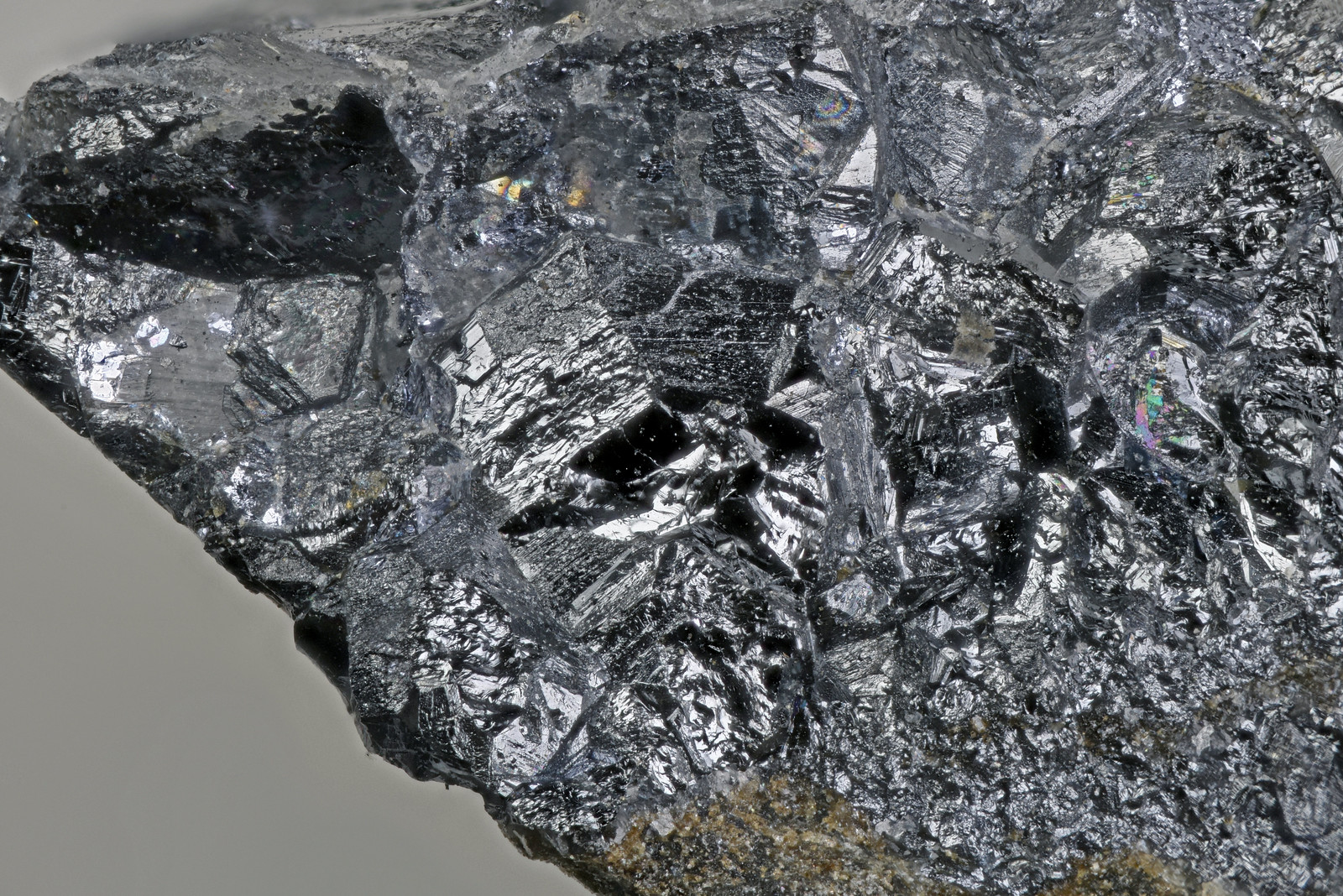

轟石 / Todorokite

(Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O

模式地:北海道赤井川村轟鉱山

第一文献:Yoshimura T. (1934) “Todorokite”, a new manganese mineral from the Todoroki mine, Hokkaido, Japan. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University, Series IV, Geology and Mineralogy, 2, 289-297.

第二文献:Post J.E., Heaney P.J., Hanson J. (2003) Synchrotron X-ray diffraction study of the structure and dehydration behavior of todorokite. American Mineralogist, 88, 142-150.

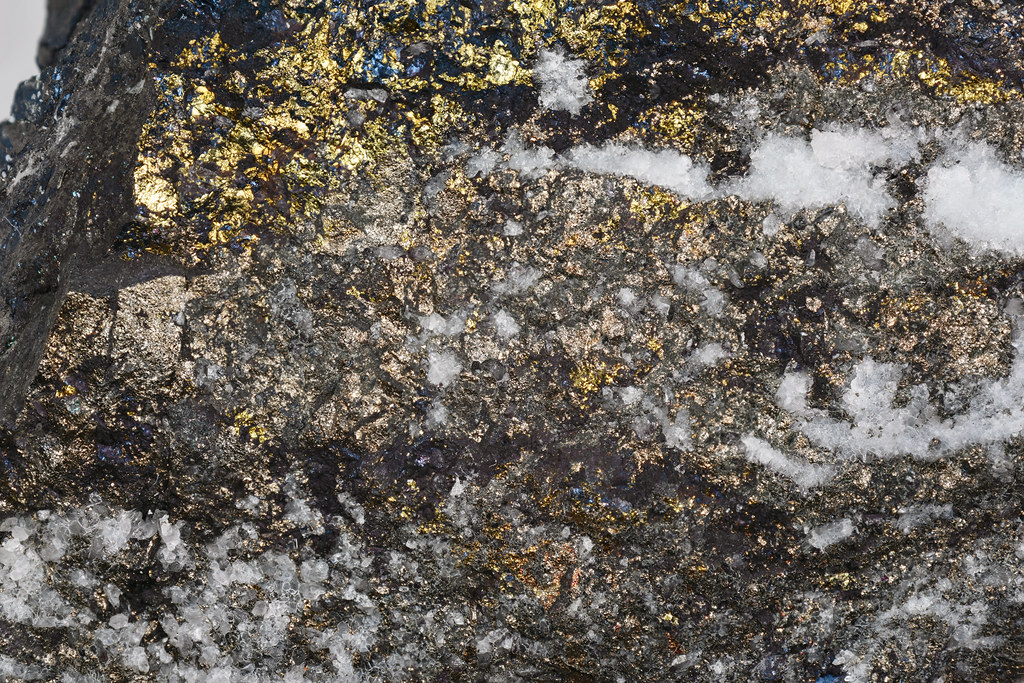

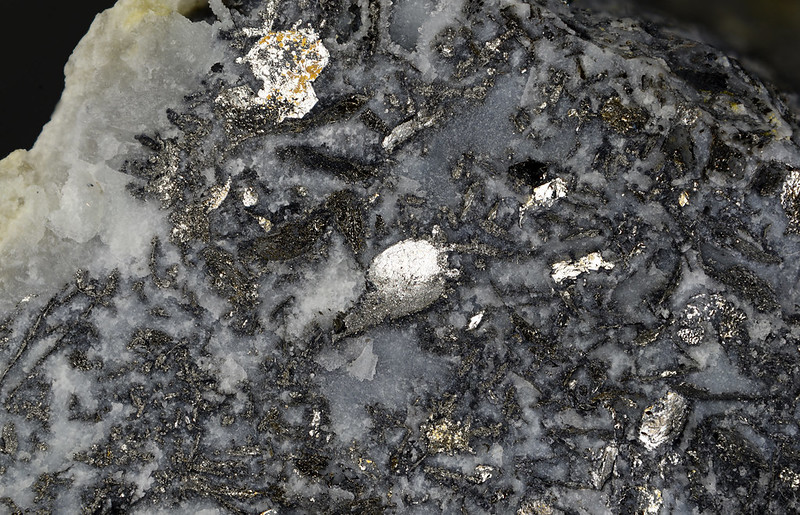

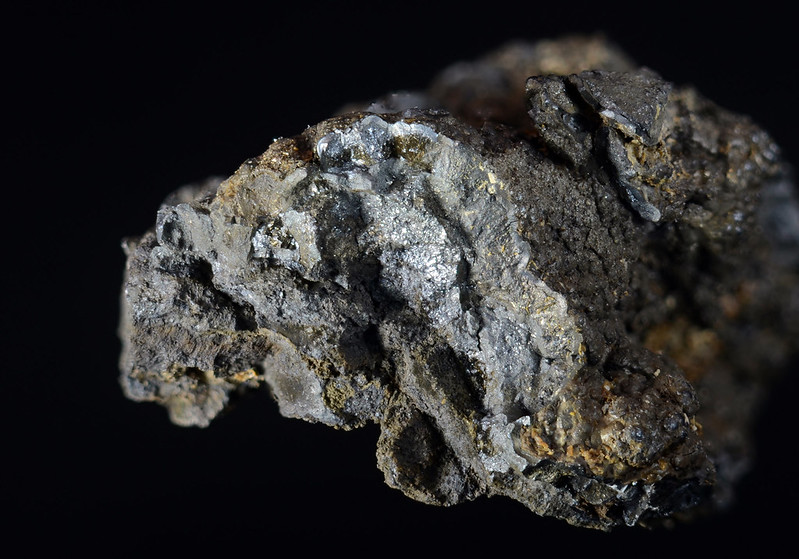

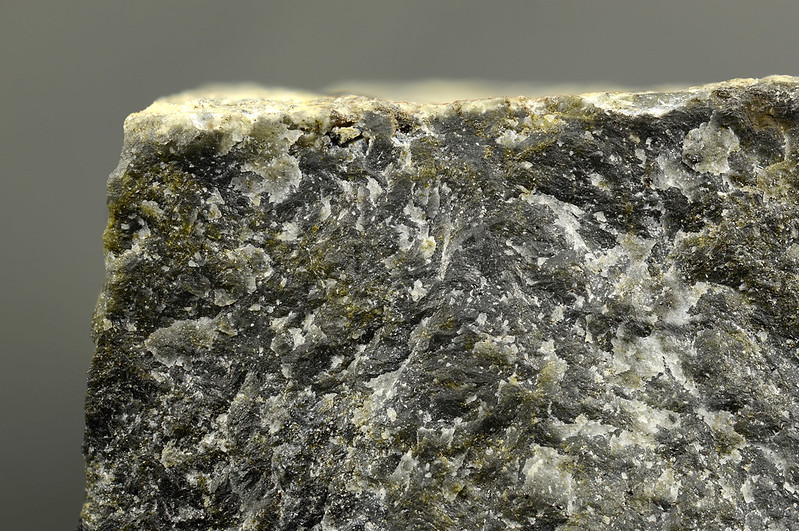

轟石は北海道大学の吉村豊文によって1934年(昭和9年)に報告された新鉱物で、北海道赤井川村にある轟鉱山から発見されことから、模式地にちなんで命名された。轟石はマンガン(Mn)を主成分とする新鉱物であるが、轟鉱山はマンガンを主体に採掘していた鉱山ではなく、金(Au)を目的に開発されたいわゆる金山である。そして、「秀逸」と名付けられた石英脈にはしばしば黒色のマンガン鉱が伴われることが知られるようになると、そのことに興味を抱いた吉村豊文が轟鉱山を訪問し、試料を得て発見した新鉱物が轟石である[1]。

電子線分析装置とX線回折装置が普及する以前、鉱物の分析はしばしば困難であった。そのため同定が不完全でありながらも論文が提出され、同じ鉱物ながらも別の名前を付けられるということがよくあった。轟石もその例に漏れない。例えば1958年にキューバから産出したデラトレ石(Delatorreite)が新鉱物として名乗りを上げた[2]。その当時は新鉱物であるか否かのチェックは著者らに委ねられており、著者らの精査が足りなければ既存鉱物を新鉱物と誤認する事態が生じる。そして、後の調査でデラトレ石は轟石と同一であることが判明し[3]、後発のデラトレ石は抹消となった[4]。轟石の日本産新鉱物の地位が固まったのは1962年のことで、この年に改めて有効な鉱物種として轟石が文献に記されている[4]。

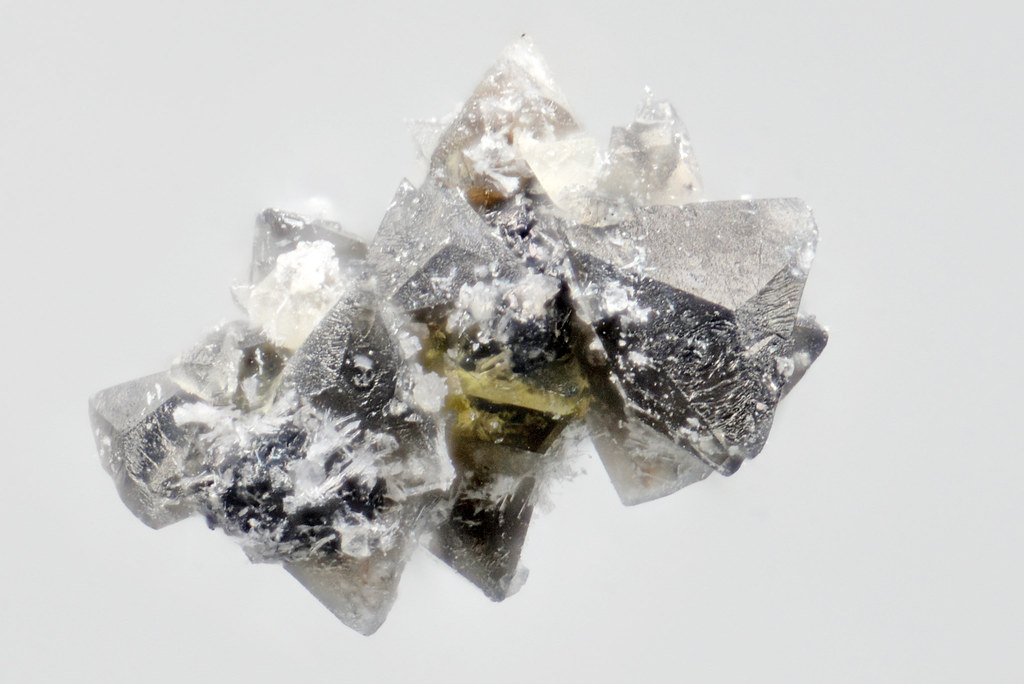

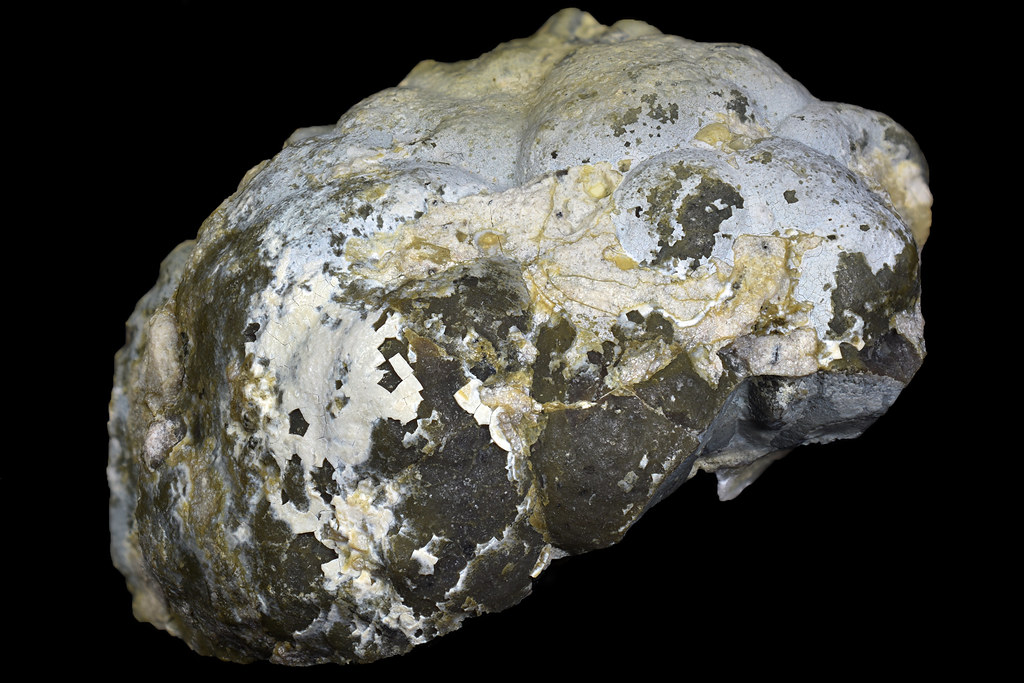

轟石は黒色のわさっとした集合体で産出し、明瞭な結晶となることはない。また集合体はほかの鉱物を巻き込むこともしばしばあって、轟石の理想化学組成と結晶構造は長らく判明しなかった。轟石の結晶構造は放射光X線を用いて2003年に明らかにされ、それをもとに理想化学組成もまた現在のように改定されている[5]。

写真は模式地である轟鉱山のほかに、青森県丸山鉱山、および静岡県池代鉱山の轟石になる。その標本はいずれも真っ黒な土状~繊維状の集合体であり、柄の大きな標本だと結晶集合の断面に樹脂光沢がみえることがある。また轟石は海底の堆積物からも報告されており、マンガンノジュールの主要構成鉱物であることが知られている。また本鉱を記載した吉村豊文は後に吉村石(Yohimuraite)として新鉱物にその名を残すことになる。

[1] 第一文献

[2] Simon F.S., Straczek J.A. (1958) Geology of the manganese deposits of Cuba. U.S. Geological Survey Bulletin, 1057.

[3] Frondel C., Marvin U.B., Ito J. (1960) New occurrences of todorokite. American Mineralogist, 45, 1167-1173

[4] International Mineralogical Association (1962) Mineralogical Magazine, 33, 260-263.

[5] 第二文献

IMA No./year: 1938(1966s.p.)

IMA Status: Rn (renamed)

模式標本:不明

阿武隈石 / Britholite-(Y)(原記載では阿武隈石/Abukumalite)

(Y,Ca)5(SiO4)3(OH)

模式地:福島県川俣町飯坂水晶山

第一文献:Hata S. (1938) Abukumalite, a new yttrium mineral. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 1018-1023.

第二文献:Noe D.C., Hughes J.M., Mariano A.N., Drexler J.W., Kato A. (1993) The crystal structure of monoclinic britholite-(Ce) and britholite-(Y). Zeitschrift für Kristallographie, 206, 233-246.

阿武隈石は理化学研究所の畑晋(はたすすむ)によって福島県水晶山のペグマタイト岩脈から発見された新鉱物で、理化学研究所が発行する科学誌において記載された[1]。論文では化学組成分析によって阿武隈石はイットリウム(Y)が主体のケイ酸塩であることが示されており、X線回折で得られた軸率なども総合して鉱物種について考察が行われている。結論として、ブリソ石(Britholite)に似た性質と化学組成であるものの、セリウム(Ce)を主成分とするブリソ石に対して、イットリウムに富む阿武隈石という分け方が可能ということで、新鉱物である旨が主張されている。この記載論文は単名で書かれているものの試料採集や分析には幾人かの協力があったようで、名前は理化学研究所の飯盛里安が提案したことが記されている。阿武隈地域からの産出を理由として、新鉱物は阿武隈石(Abukumalite)と名付けられた。後年、畑晋は阿武隈石の発見の業績により櫻井賞の第6号メダルを受賞することになる。

希土類元素を含む鉱物の名前については「ルートネーム-(REE)」とするというルールが1966年に制定され[2]、それを受けて阿武隈石の名前は再検討されることになる。阿武隈石はそれより先に発見されていたセリウムを主成分とするブリソ石と比べたとき、イットリウムを主成分とする点のみが異なる鉱物であった。つまり阿武隈石よりも先にブリソ石が存在していたということで、根源名(ルートネーム)についてはブリソ石に優先権があった。そしてブリソ石はセリウムブリソ石(Britholite-(Ce)に、阿武隈石はイットリウムブリソ石(Britholite-(Y))へそれぞれ改名となった。その経緯を受けて、阿武隈石のIMA StatusはRn (renamed)と設定され、IMA No./yearについても1966s.p.がオフィシャルリストに登録されている。ただし論文が1938年に出版されていることから、ここでは1960年以前の鉱物として並べている。また日本においては和名を用いる文化があるので、和名としての阿武隈石の名称まで変更する必要は無いだろう。

1993年になるとセリウムブリソ石と阿武隈石について結晶構造解析が行われ、いずれも燐灰石型構造であることが報告された[3]。その研究に使われた阿武隈石は福島県水晶山から産したもので、国立科学博物館から提供されている。そして、畑晋によって記載された阿武隈石は水酸基(OH)が卓越する鉱物であったが、この論文中で使用された阿武隈石はフッ素(F)が卓越している。そのため阿武隈石はそのフッ素置換体となるまた別の新鉱物(イットリウムフッ素ブリソ石)が存在すると指摘されていた[4]。そして2009年になりイットリウムフッ素ブリソ石(Fluorbritholite-(Y))がノルウェイを模式地として誕生した[5]。

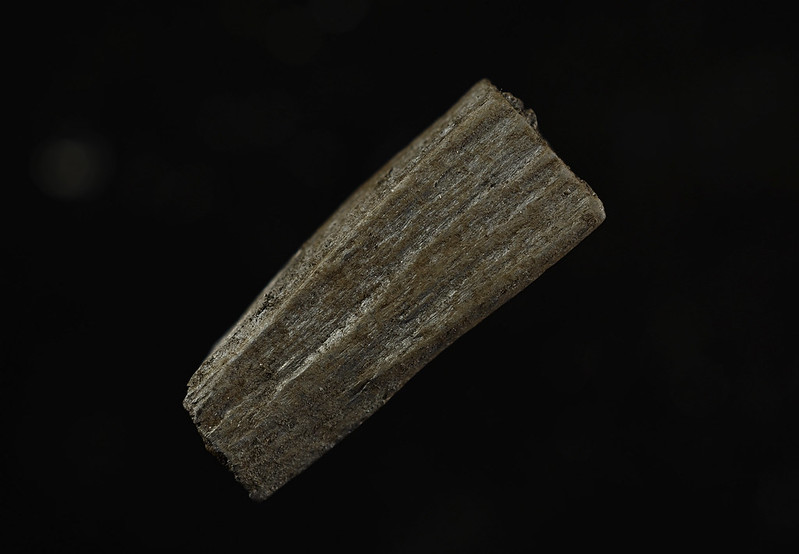

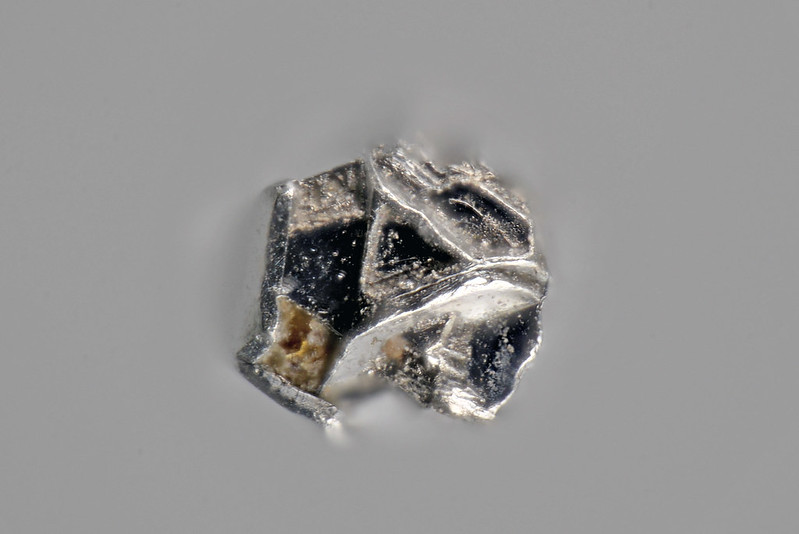

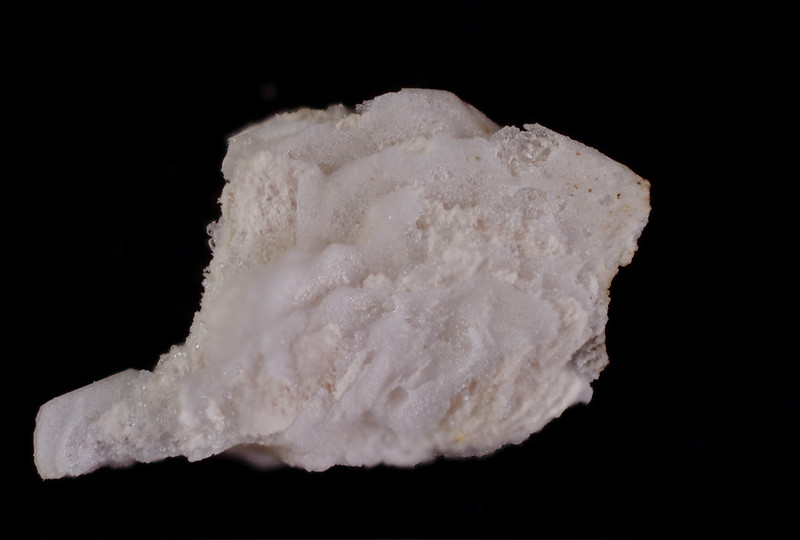

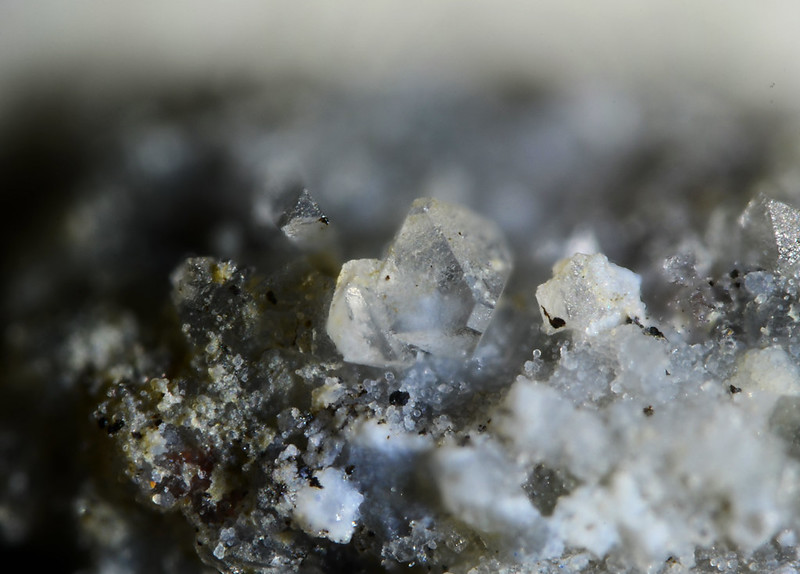

写真は福島県水晶山から産出した阿武隈石であり、かけらであるために燐灰石超族をうかがわせる結晶外形などは残っていない。この標本についてはフッ素はほとんど検出されなかったため、水酸基型、つまりは最初の記載どおりの阿武隈石になる。ただし、いわゆる阿武隈石と言われている標本にはフッ素卓越体(イットリウムフッ素ブリソ石)がそこそこ含まれていることには注意したい。

[1] 第一文献

[2] Levinson A.A. (1966) A system of nomenclature for rare-earth minerals. American Mineralogist. 51, 152-158.

[3] 第二文献

[4] Jambor J.L., Roberts A.C., Puziewicz J. (1994) New mineral names. American Mineralogist. 79, 570-574.

[5] Pekov I.V., Zubkova N.V., Chukanov N.V., Husdal T.A., Zadov A.E., Pushcharovsky D.Y. (2011) Fluorbritholite-(Y), (Y,Ca,Ln)5[(Si,P)O4]3F, a new mineral of the britholite group, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 188, 191-197.

IMA No./year: 1939

IMA Status: G (grandfathered)

模式標本:北海道大学博物館; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 94749.(Handbook of Mineralogyから引用)

手稲石 / Teineite

Cu2+Te4+O3·2H2O

模式地:北海道札幌市手稲鉱山

第一文献:Yosimura T. (1939) Teineite, a new tellurate mineral from the Teine mine, Hokkaidō, Japan. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University, Series IV, Geology and Mineralogy, 465-470.

第二文献:Effenberger H. (1977) Verfeinerung der kristallstruktur von synthetischem teineit CuTeO3•2H2O. Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 24, 287-298.

Gråurdfjellet, Oppdal, Trøndelag, Norway

手稲石は北海道大学の吉村豊文により記載された新鉱物で、北海道手稲鉱山から発見されたことから学名が定められている[1]。この当時、吉村は原田準平教授の主催する地質鉱物学第四講座の助教授として勤務していた。のちに日本鉱物学会が櫻井賞を設立して表彰を始めると、吉村は手稲石を発見した業績において櫻井賞第4号メダルを受賞することになる。

後に手稲石となる標本は原田準平によって得られたようで、1936年に瀧之澤と名付けられた鉱脈から採集されている。それは藍青色を呈する柱状結晶であり、その姿はかつて吉村が宮崎県土呂久鉱山から報告したカレドニア石(Caledonite)によく似ていた。そのために吉村が研究を主導することになったのだろう。ともかく研究が始まって早々に光学的特徴がカレドニア石とは異なることが判明している。つまり新鉱物の可能性がでてきたので分析に進むべきところであったが、この当時の分析は多量の試料を必要とする湿式分析であったことが難点となり、研究は一時停滞した。しかし、その後に同じく北海道大学の助教授であった渡辺武男がまとまった量の標本を採集することに成功し、その標本を用いて化学組成分析を行えることになった。この当時は結晶構造まで求められる時代ではなかったので、理想化学式もまたこの段階では確定までには至っていない。詳細な研究は後世に行われ、1977年にようやく理想化学式と構造が確定している[2]。発見から確定までおおむね40年というところだろう。

手稲石の第二産地はなかなか見つからなかったが、1968年に静岡県河津鉱山から産出が報告された[3]。手稲鉱山も河津鉱山も自然テルルを産出する浅熱水性金属鉱床という点で共通しており、この二つの産地は出てくる鉱物種も類似性がある。自然テルルを含む鉱床など日本ではこの二つ以外にはほぼ無いため、手稲石の新しい産地もまた期待できないところであったが、2000年代に入り全く予想外の産出が報告された。それが和歌山県岩出市山崎であり、一般的な三波川変成岩を母岩としながらも石英の裂傷に手稲石やマックアルパイン石(Mcalpineite)といったテルル酸塩鉱物が伴われていた[4]。現時点ではこの3地点が日本における手稲石の産地である。海外ではベルギー、ノルウェイ、ロシア、アメリカ、メキシコで産出の報告がある。最初の標本のように藍青色を呈する柱状結晶が最上の標本になり、博物館などでは立派な結晶を見ることができる。一方で、不定形なもの、結晶の一部が見えているだけの標本も多く、これだとなかなか手稲石と鑑定できるポイントは少なく、結局は産地の情報も併せて判断することになるだろう。

[1] 第一文献

[2] 第二文献

[3] Kato A., Sakurai K. (1968) The occurrence of teineite from the Kawazu (Rendaiji) mine, Shizuoka Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 5, 285.

[4] 藤原卓, 岸野正直, 小原正顕, 松原聰, 宮脇律郎 (2002) 和歌山県、三波川変成岩中の手稲石ほかテルル鉱物. 日本鉱物学会講演要旨,KA10, P34.

MA No./year: 1950(1987s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:不明

イットリウム河辺石 / Kobeite-(Y)

(Y,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6(?)

模式地:京丹後市大宮町河辺(旧:河邊村白石)

第一文献:田久保實太郎,鵜飼保郎,港種雄(1950)含稀元素鉱物の研究(其の11)京都府中郡河邊村白石産河邊石. 地質学雑誌, 56, 509-513.

第二文献:Masutomi K., Nagashima K., Kato A. (1961) Kobeite from the Ushio mine, Kyoto Prefecture, Japan and re-examination of kobeite. Mineralogical Journal, 3, 139-147.

イットリウム河辺石は京都大学の田久保實太郎らによって、京丹後市大宮町河辺のペグマタイトから見いだされた新鉱物であり、発見地にちなんで命名された[1]。そのペグマタイトは戦前にガラス原料を目的としてほんの1年程度だけ採掘されたようで、今となっては堀跡すら定かでないほど山に帰っていると聞いている。

イットリウム河辺石の組成的な特徴はイットリウム(Y)とチタン(Ti)を主成分とし、ニオブ(Nb)やタンタル(Ta)にも富むと記されている。記載論文ではXZ2O6型の化学組成に近似するということで、「(Y,Ca,U)(Ti,Nb+Ta)2(O,OH)」の組成式が報告された。しかし、この時代の分析は湿式分析であり、累帯構造が大きい鉱物については正しい組成を導くことが難しかった。そして残念ながらイットリウム河辺石は累帯構造の著しい鉱物であり、今となっては田久保らによって提示された化学組成は正しいとは考えられていない。そのため公式の鉱物リストに掲載されている上記の化学組成には「?」が付されている。

結晶構造についてはイットリウムユークセン石(Euxenite-(Y):(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6)との関連が示唆されている[1]。しかしながらこれもまたぼんやりとした内容である。模式地のイットリウム河辺石はウラン(U)を含むことによってメタミクト状態にあり、加熱によって結晶構造を回復させたところ、何となくイットリウムユークセン石ぽいピークが得られたという程度であった。現代ではこうした状態では新種として認められることはないが、この時代はX線結晶学が未発達であり、必然的に結晶構造に関する情報は決定的な判断基準になっていないかったように見える。むしろ化学組成的に(あいまいながらも)新規であったことが重要であったように思える。ともかくこの時代は国際鉱物学連合が立ち上がっておらず、新種は著者の判断によって主張されるものであった。

イットリウム河辺石の再検討は日本人の手によって行われる。1961年に発表されたその論文はイットリウム河辺石の加熱再結晶実験と粉末X線回折実験を報告している[2]。ただし、結晶構造については決定打がなく、ジルケライト(zirkelite: (Ti,Ca,Zr)O2-x)やジルコノライト(zirconolite: (Ca,Y)Zr(Ti,Mg,Al)2O7)との関連が示唆されるにとどまる。その一方でジルケライトもジルコノライトも命名規約がありながらも明確な定義が固まっていない困った鉱物であり[3]、それと比定したところでイットリウム河辺石の構造は不明なままであった。

結果的に、現時点においてさえイットリウム河辺石は化学組成・結晶構造ともに確たるものがない状態である。しかし、これまで特にその存在を否定するような論文は出ておらず、1987年に主成分の希土類元素を「-(REE)」としましょうというアナウンスがあった程度である[4]。それでも2010年代になってイットリウム河辺石について3O型ジルコノライトに近いX線回折パターンが得られたという報告があがってきている[5,6]。化学組成も再検討され、それはジルコノライトと同様にO=7で規格化した構造式が提案されている。いずれにせよイットリウム河辺石の化学組成と結晶構造のいずれも更新されるべきであることは間違いない。イットリウム河辺石の産出は稀なほうであるが、その標本は模式地のモノであっても手に入らないというほどではないので、研究が進展してイットリウム河辺石の定義(理想化学組成と結晶構造)が固まることを願ってやまない。

イットリウム河辺石は模式地のほかに広島県と宮崎県で見いだされている。標本としてのツラ構えはそれぞれ異なるが、イットリウム河辺石だけに注目するとほとんど似通った姿かたちをしており、黒色で棒状から板状の結晶がスッと伸びた形状になり、それはやや束状にも見えようかという姿である。いずれも長石中に埋没する産状を示す。

[1] 第一文献

[2] 第二文献

[3] Bayliss P., Mazzi F., Munno R., White T.J. (1989) Mineral nomenclature: Zirconolite. Mineralogical Magazine, 53, 565-569.

[4] Nickel E.H., Mandarino J.A. (1987) Procedures involving the IMA Commission on New Minerals and Mineral Names and guidelines on mineral nomenclature. American Mineralogist, 72, 1031.

[5] 藤井勇樹, 上原誠一郎 (2011) 宮崎県大崩山花崗岩ペグマタイト中に産するレアアース鉱物. 日本鉱物科学会講演要旨集,R1-P13.

[6] 福本辰巳, 皆川鉄雄 (2012) Kobeiteの記載鉱物学的再検討. 日本鉱物科学会講演要旨集,R1-06.

IMA No./year: 1952(1997s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館; National School of Mines, Paris, France; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 106164, 106931.(Handbook of Mineralogyから引用)

湯河原沸石 / Yugawaralite

Ca(Si6Al2)O16·4H2O

模式地:神奈川県湯河原町不動ノ滝

第一文献:Sakurai K., Hayashi A. (1952) “Yugawaralite”, a new zeolite, Science Reports of the Yokohama National University, 1, 69-77.

第二文献:Kvick Å., Artioli G., Smith J.V. (1986) Neutron diffraction study of the zeolite yugawaralite at 13 K. Zeitschrift für Kristallographie, 174, 265-281.

湯河原沸石は鉱物研究家の櫻井欽一と横浜国立大学の林瑛により見いだされた沸石族の新種であり、神奈川県の湯河原温泉不動ノ滝から見いだされた[1]。櫻井が試料を採集したのは1930年(昭和5年)のことで、そのときすでに既存の沸石種とは異なることに気づいていたようだが、研究が進展したのは戦後であった。1948年(昭和23年)になり横浜国立大の林瑛の協力を得てこの見慣れない沸石の研究が再開され、ついに模式地の名を冠する新鉱物・Yugawaraliteが誕生した。なお、沸石族の和名は「・・・沸石」とする慣習があり、本鉱の和名は湯河原沸石となる。現時点で、湯河原沸石は神奈川県で唯一の新鉱物となっている。

湯河原沸石のその後の研究については、おもに結晶学的な観点から勧められた。最終的には1968年に結晶構造が完全に解明され、それを受けて理想化学式も今の形に収まった[2]。結晶構造中でシリコン(Si)とアルミニウム(Al)はきっちり秩序化していることが確認されている[3]。

公式リストには1997s.p.が年代として掲載されており、これは1997年の沸石族命名規約の改訂があったことに由来する[4]。沸石族はシリコン(Si)、アルミニウム(Al)、酸素(O)からなる籠を組み合わせた骨格を持っており、籠の中に電荷調整のための陽イオンを含む。そして、同じ骨格で籠の中の陽イオンが異なるだけの場合にはサフィックス(接尾語)を用いて種類(学名)を区別することになった。たえば束沸石だと、カリウム(K)がもっとも多い種はカリ束沸石(Stilbite-K)が、 カルシウム(Ca)だと灰束沸石(Stilbite-Ca)が正式な名称となる。湯河原沸石の場合だと、記載された湯河原沸石はカルシウム優占種である。一方でそのほかの元素をもつ湯河原沸石は発見されていない。こういった場合は接尾語なしで、「Yugawaraite」だけで正式な学名となる。

櫻井欽一は家業(神田の老舗の鳥鍋屋「ぼたん」)を切り盛りするかたわらで鉱物学を修め、この湯河原沸石の業績で東京大学から理学博士を取得した。そして、1973年には櫻井欽一の還暦を記念して新鉱物の発見に貢献した研究者をたたえる櫻井賞が設立される。その際に櫻井はこの湯河原沸石の業績で第一号の受賞者となった。

湯河原沸石は模式地での採集はもはや望めない。しかしその後にいくつか産地が見いだされており、大柄な結晶は静岡県の大洞林道から産した。また、岩手県雫石町葛根田からも発見されている。

[1] 第一文献

[2] Leimer H., Slaughter M. (1969) The determination and refinement of the crystal structure of yugawaralite. Zeitschrift für Kristallographie, 130, 88-111.

[3] 第二文献

[4] Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606.

IMA No./year: 1954

IMA Status: G (grandfathered)

模式標本:国立科学博物館 M24052(Handbook of Mineralogyから引用)

亜砒藍鉄鉱 / Parasymplesite

Fe2+3(AsO4)2·8H2O

模式地:大分県佐伯市木浦鉱山(旧:宇目町)

第一文献:Ito T., Minato H., Sakurai K. (1954) Parasymplesite, a new mineral polymorphous with symplesite. Proceedings of the Japan Academy, 30, 318-324.

第二文献: Cesbron F., Sichère M.C., Vachey H. (1977) Propriétés cristallographiques et comportment thermique des termes de la série koettigite–parasymplésite. Bull. Minéral., 100, 310–314 (in French with English abs.).

亜砒藍鉄鉱は東京大学の伊藤貞一らにより発見された大分県木浦鉱山からの新鉱物で、その記載論文は1954年(昭和29年)に公表された[1]。一方で亜砒藍鉄鉱は記載論文に先立ち、別の形で文献に登場している[2,3]。

東京大学の伊藤貞市らは、栃木県足尾銅山産の藍鉄鉱(Vivianite)と大分県木浦鉱山からの砒藍鉄鉱(Symplesite)の結晶構造を解くことに世界で初めて成功したことを1949年から1950年にかけて報告した[2,3]。藍鉄鉱はリン(P)を主成分とし、砒藍鉄鉱はヒ素(As)を主成分とする鉱物で、両者の違いはこのように化学組成だけであり、対称性はどちらも共通の単斜晶系という結論であった。しかしこの結果は以前の報告と相容れなかった。これまでの研究では、砒藍鉄鉱は三斜晶系として報告されていたのだった[4]。この当時、対称性の違いは種を分ける基準として用いられており、木浦鉱山産の砒藍鉄鉱は新種の可能性をはらんでいたことになる。

しかしながら、作業仮説として、これまでの研究が間違いで原産地の砒藍鉄鉱も実は単斜晶系であったなら、木浦鉱山産の砒藍鉄鉱が新種である可能性は潰えてしまう。そこで伊藤らは原産地(ドイツ)の砒藍鉄鉱を取り寄せ、それと木浦鉱山産の砒藍鉄鉱と比較研究を行った[1]。結果的に原産地の砒藍鉄鉱は従来の報告通り三斜晶系を示したことから、やはり木浦鉱山産の砒藍鉄鉱はそれとは対称性の異なる新種であることが明らかとなった。伊藤らは木浦鉱山産の新鉱物の学名に「para」の接頭語を当てた。それは和名では「亜」が該当する。そして既存鉱物の砒藍鉄鉱(Symplesite)に対して、木浦鉱山産の新鉱物は亜砒藍鉄鉱(Parasymplesite)と名付けられることになった。1977年にはメキシコからも亜砒藍鉄鉱の産出が報告されている[5]

現在は対称性の違いだけで種を隔てることはないので、もし砒藍鉄鉱と亜砒藍鉄鉱の本質的な結晶構造が同様であったなら、両者は同一の鉱物と見なされるだろう。そのため、亜砒藍鉄鉱の独立性は今後も安泰ということはなく、砒藍鉄鉱の結晶構造がどうであるかによる。しかし、現時点において実は砒藍鉄鉱の結晶構造は未解明のままとなっている。亜砒藍鉄鉱については最近であっても研究結果が報告されるなど、日々詳細の解明が進んでいる[6]

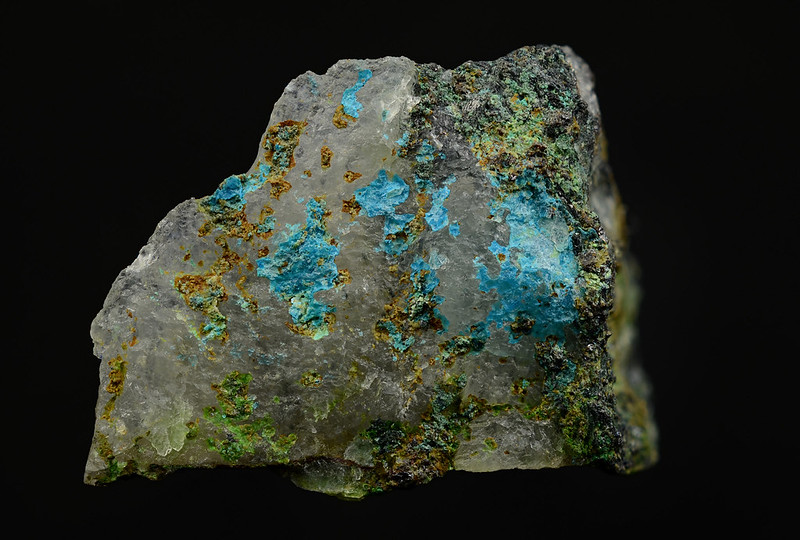

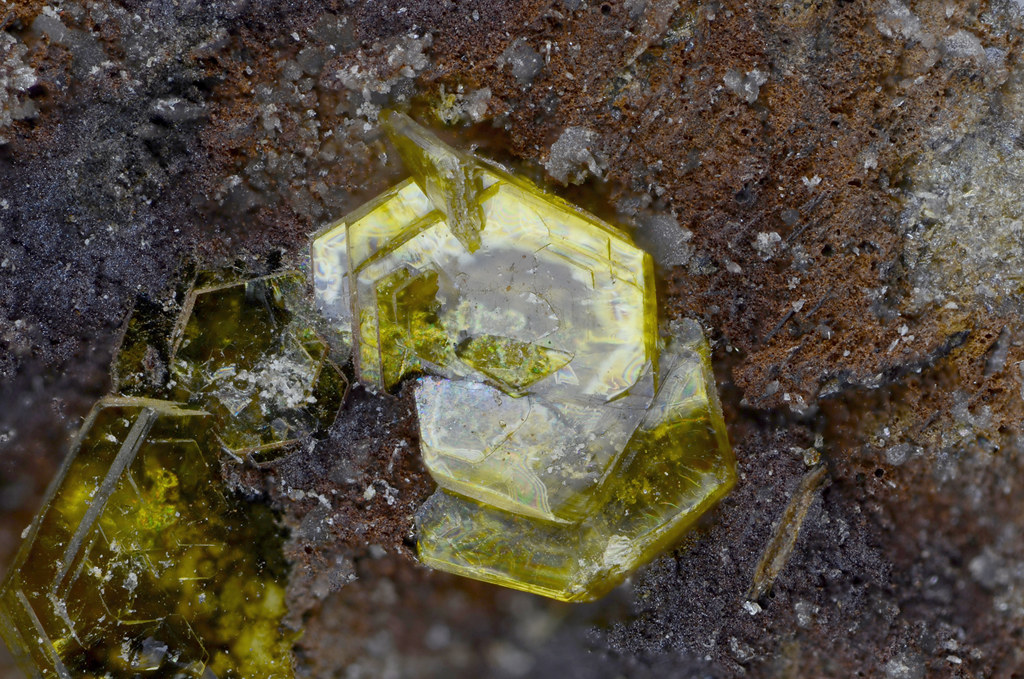

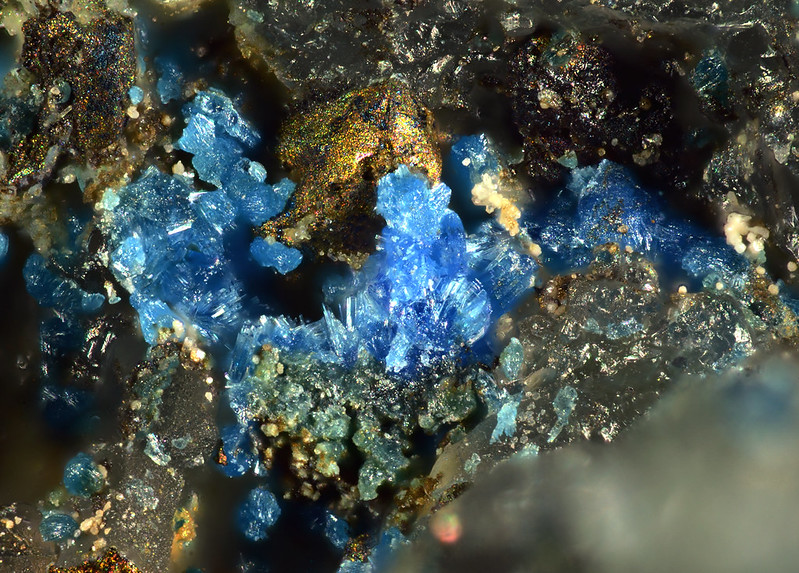

写真はいずれも模式地の木浦鉱山から産した亜砒藍鉄鉱の標本となる。駄積形尾(だつがたお)において廃棄された硫砒鉄鉱を主体とする鉱石を割ると、ヒ酸塩の二次鉱物とともにたまに顔を出す。亜砒藍鉄鉱は時間が経過すると鉄分の酸化により色がくすむため新鮮な状態の保存が難しい。写真の標本は残念ながら本来の色ではないが、下の写真は比較的新鮮な時期に撮影したので本来の色に近いと思われる。また、ある個人の所蔵標本では割り出してすぐの標本をほっかいろと共にパックしていた。ほっかいろが酸素を吸って試料の酸化が防がれる。その標本は本来の透き通った淡緑色が保たれていた。

[1] 第一文献

[2] Ito T. (1949) Structure of vivianite and symplesite. Nature, 164, 449-450.

[3] Mori H., Ito T. (1950) The structure of vivianite and symplesite. Acta Crystallographica, 3, 1-6.

[4] Wolf C.W. (1940) Classification of minerals of the type A3(XO4)2·nH2O. American Mineralogist, 25, 738.

[5] 第二文献

[6] Hongu H., Yoshiasa A., Kitahara G., Miyano Y., Han K., Momma K., Miyawaki R., Tokuda M., Sugiyama K. (2021) Crystal structure refinement and crystal chemistry of parasymplesite and vivianite. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116, 183-192.

IMA No./year: 1956

IMA Status: G (grandfathered)

模式標本:Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 104744(Handbook of Mineralogyから引用)

大隅石 / Osumilite

KFe2+2(Al5Si10)O30

模式地:鹿児島県垂水市咲花平(さっかびら)

第一文献:Miyashiro A. (1956) Osumilite, a new silicate mineral, and its crystal structure. American Mineralogist, 41, 104-116.

第二文献: Armbruster T., Oberhänsli R. (1988) Crystal chemistry of double-ring silicates: structural, chemical, and optical variation in osumilites. American Mineralogist, 73, 585-594.

大隅石は東京大学の都城秋穂によって発見された新鉱物で、1956年にAmerican Mineralogist誌において発表された[1]。鹿児島県大隅地域からの産出であったことから、東京大学の久野久が大隅石の名称を提案したとされる。

鹿児島県の地形図を眺めると、桜島と大隅半島が陸続きとなっているあたりはやや高台となっており、そこは咲花平(さっかびら)と呼ばれている。大隅石はその高台を模式地としている。大隅石の最初に見いだしたのは益富壽之助と伝わっており、その記述は1948年に公表された森本良平の論文中に見て取れる[2]。遅くとも1942年の11月には標本が益富から森本へ渡っていることが記されていた。森本は和文論文も記しているが[3]、いずれの論文においても菫青石(Cordierite)として発表された。論文は化学組成分析も行い菫青石には含まれることのないカリウム(K)が検出されており、さらには「ほとんど光学的一軸性の特徴を持つものがある」という記述がある。菫青石は本来は光学的二軸性であり、それとも異なることにすでに気付いている描写があるものの、新種という言及はついに認められなかった。

次に東京大学の都城がこの一軸性光学特徴をもつ菫青石に注目し、森本らから資料の提供を受けて、1951年には新種であることに確信を抱いたと思われる[4]。続いて発表された記載論文[1]では構造解析に主眼が置かれ、都城は他産地のいわゆる菫青石のいくつかは大隅石であろうと予測している。

さらに後に結晶構造の再検討が行われ、結晶構造および化学式が現在のように改められた[5, 6]。このときの研究で使用された試料には鉄(Fe)側の端成分とマグネシウム(Mg)側の端成分の両方の試料があったが、それらは特に区別されていない。それでも彼らが分析した咲花平からの試料は鉄端成分であったため、大隅石とは鉄端成分の鉱物ということになった。ただし、都城の分析値だとマグネシウム端成分となることを注釈しておく。

いつしかマグネシウム端成分は苦土大隅石(Osumilite-(Mg))と呼ばれることになった。その初出は1973年だろう。アイルランド産の大隅石がOsumilite-(K、Mg)と記述された[7]。日本だと大分県万年山からの大隅石に対し、「マグネシウム大隅石と呼んだ方が合理的」と記述があったりもする[8]。そしていつのまにかIMAのオフィシャルリストにOsumilite-(Mg)が登場することとなる。ただし、それには明確な文献が提示されていなかった。

ロシアの研究チームはそこに注目した。彼らは苦土大隅石には正式な記載論文が無いことを理由にしてドイツ産のものを改めてOsumilite-(Mg)(IMA-No.2011-083)として申請を行い、承認を得た。これはしてやられたというべきだろう。苦土大隅石の記載論文は2012年に公表された[9]。

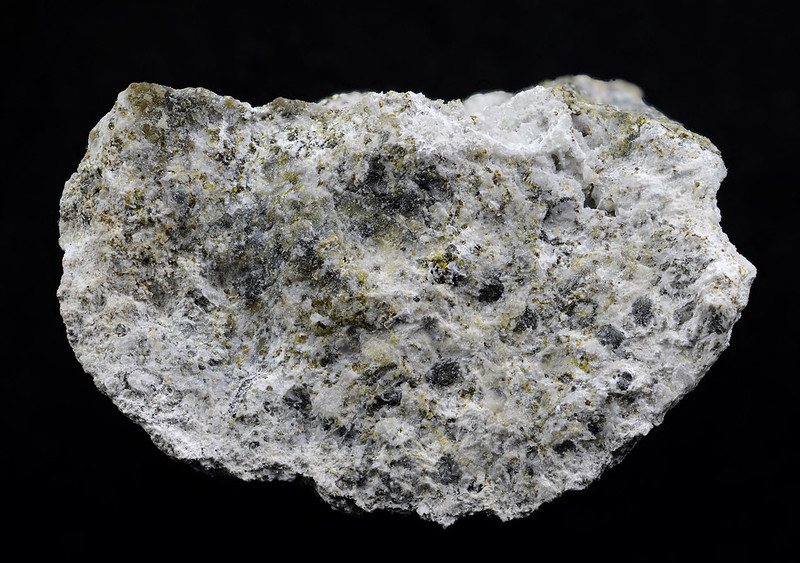

写真は模式地の大隅石(一枚目)および宮城県本砂金から産した菫青石(二枚目)となる。分析手段が発達していない時代にこれらの鉱物が混同されたのは致し方ない。それくらい両者は似ている。益富壽之助がだれよりも早くにこれらが同一ではないと気づいたという逸話が愛石家らに伝わっている。いずれにしても益富の産地発見がこの大隅石の誕生の端緒となっていることは確かで、益富は大隅石の発見に貢献したことにより櫻井賞の第3号メダルを受賞している。

[1] 第一文献

[2] Morimoto (1948) On the Modes of Occurrence of Cordierite from Sakkabira, Town Taru-mizu, Kimo-tsuki Province, Kagoshima Prefecture, Japan. Bulletin of the Earthquake Research Institute, 25, 33-35.

[3] 森本,湊 (1949) 鹿皃島縣肝屬郡垂水町早崎咲花平産菫青石の産出状態. 岩石鉱物鉱床学会誌, 33, 51-61.

[4] Miyashiro (1953) Osumilite, a new mineral, and cordierite in volcanic rocks. Proceedings of the Japan Academy, 29, 321-323.

[5] Brown, Gibbs (1969) Refinement of the crystal structure of osumilite. American Mineralogrst, 54, 101-116.

[6] 第二文献

[7] Chinner, Dixon (1973) Irish osumilite. Mineralogical Magazine, 39, 189-192.

[8] 横溝, 宮地 (1978) 万年山熔岩中の大隅石の化学組成. 73, 180-182.

[9] Chukanov, Pekov, Rastsvetaeva, Aksenov, Belakovskiy, Van, Schuller, Ternes (2012) Osumilite-(Mg): Validation as a mineral species and new data. Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva, 141, 27-36.

IMA No./year: 1959(1962s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M15837; The Natural History Museum, London, England.(Handbook of Mineralogyから引用)

生野鉱 / Ikunolite

Bi4S3

模式地:兵庫県朝来市生野鉱山(旧:生野町)

第一文献: Kato A. (1959) Ikunolite, a new bismuth mineral from the Ikuno mine, Japan. Mineralogical Journal, 2, 397-407

第二文献: 設定なし

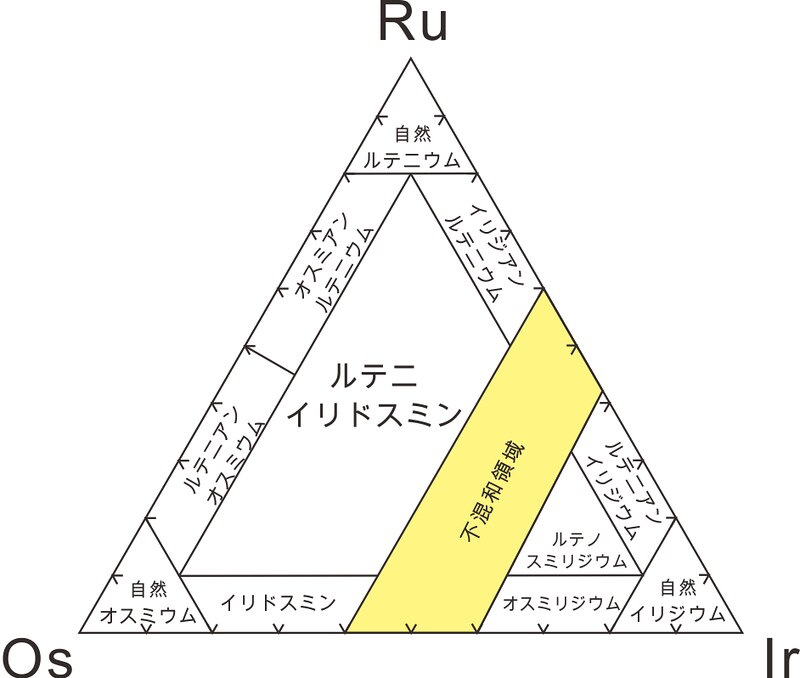

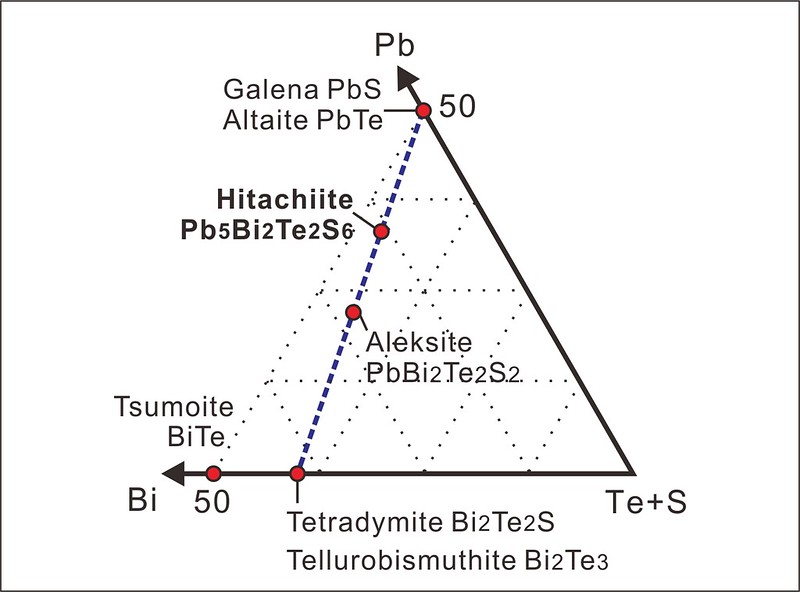

図1.Bi-(S+Se)-Te系の産出鉱物(一部省略)

文献[4]を一部改訂。日本産の新鉱物は太字で示した。

生野鉱は東京大学の加藤昭によって記載された新鉱物で、学名は模式地である生野鉱山に由来する[1]。より具体的な産地は、金香瀬(かながせ)鉱床群の千珠前𨫤(ヒ)だと伝わる。生野鉱山に勤務していた堀川国治を通じてその標本が加藤に渡たり、生野鉱が見出された。生野鉱の記載論文は1959年に発表され、1960年にはAmerican Mineralogist誌上で新鉱物として紹介されている[2]。その後に国際鉱物学連合が設立されると、これまでに発表された新鉱物の資格審査が行われ、生野鉱については1962年に独立種としてのお墨付きが与えられて、公式リストには1962s.p.が表示されている[3]。

生野鉱はBi4S3の化学組成をもち、硫テルル蒼鉛鉱(Tetradymite: Bi2Te2S)の関連鉱物である。ビスマス(Bi)を主成分として、テルル(Te)、硫黄(S)、セレン(Se)を含む鉱物を「硫テルル蒼鉛鉱族」と呼ぶこともあり、国産の新鉱物だと、都茂鉱(Tsumoite: BiTe)や河津鉱(Kawazilite: Bi2Te2S)もその仲間として知られている。ただ、硫テルル蒼鉛鉱族はまだ命名規約がまだなく、その適用範囲は必ずしも明確でない。これらの鉱物たちはBi-(S+Se)-Teを頂点にした三角形組成内にプロットされ、一連の鉱物は図内でいくつかの線上に位置する(図1)。この組成系列の鉱物はひとまとめにして図で見た方がわかりやすい。

生野鉱の化学組成は三角図の左上にあり、ホセ鉱A(Joséite-A:)とは水平線上の右隣となる。その差は微々たるもので、生野鉱がBi4S3であるのに対して、一つの硫黄(S)をテルル(Te)にしたものがホセ鉱A(Bi4TeS2)となる。加藤は論文中でホセ鉱AとのX線回折パターン、物理・光学特性の対比を行っているのだが、それらで両者は区別できない。現状、ホセ鉱Aと生野鉱の区別は化学組成分析によることになるが、ホセ鉱A(Bも)のIMA Statusは「Q」となっておりその存在を証明するデータに疑いがもたれている。ホセ鉱AはTeに富む生野鉱として分類されることで、いずれ消滅する可能性をはらんでいる。

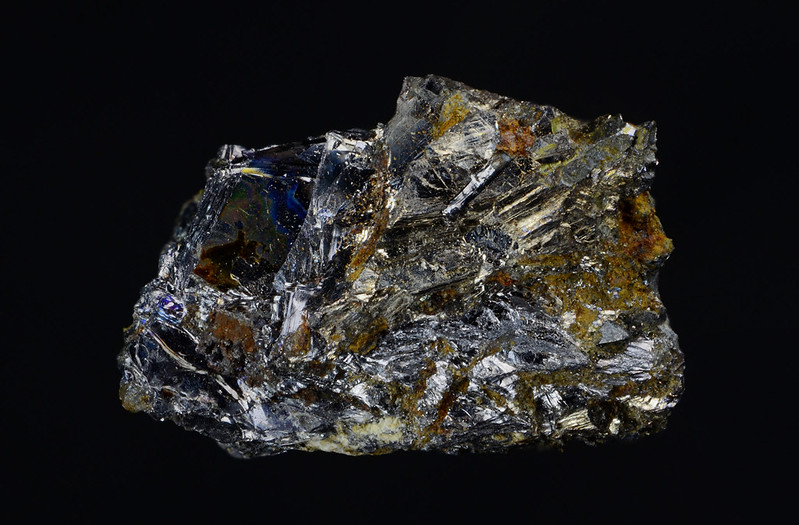

生野鉱山は平安時代初期に開発が始まったとされる鉱山で、生野「銀山」としての呼び名もあるように、日本を代表する銀山でもあった。コレクターとして多様な金属硫化物を産出する点で魅力的な産地であり、生野鉱は生野鉱山からの最初の日本産新鉱物となった。のちに生野鉱は近隣の明延鉱山、それから大きく離れた栃木県足尾銅山からも産出が知られた。産地ごとにすこし輝きが異なるようで、模式地の生野鉱は銀白色に輝いているが、特に足尾銅山の生野鉱はなぜか青光りが強い。ただそのおかげで共生することのある自然ビスマスとの区別が容易となっている。

[1] 第一文献

[2] Fleischer M. (1960) New mineral names. American Mineralogist, 45, 476-480.

[3] International Mineralogical Association (1962) International Mineralogical Association: Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 33, 260-263.

IMA No./year: 1959(1962s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:The Natural History Museum, London, England, 1960,92; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 113822, 115885.(Handbook of Mineralogyから引用)

人形石 / Ningyoite

(U,Ca,Ce)2(PO4)2·1-2H2O

模式地:鳥取県三朝町人形峠鉱山

第一文献:Muto T., Meyrowitz R., Pommer A.M., Murano T. (1959) Ningyoite, a new uranous phosphate mineral from Japan. American Mineralogist, 44, 633-650.

第二文献:Boyle D R, Littlejohn A L, Roberts A C, Watson D M (1981) Ningyoite in uranium deposits of south–central British Columbia: first North American occurrence., The Canadian Mineralogist, 19, 325-331.

人形石は原子力燃料公社の武藤正らにより見いだされた新鉱物で、鳥取県と岡山県の県境に位置する人形峠鉱山を模式地とする。第一文献によると鳥取県と記されているので、行政区分では三朝町になるだろう。原子力燃料公社はかつて存在した日本の原子力関連組織であり、1955年に人形峠で有望なウラン鉱床が発見されたことを受けて1956年に発足している。当時、人形峠は日本では最大級のウラン鉱床だった。

人形峠のウラン鉱床は後生堆積型と呼ばれ、堆積岩中に発達する。基盤には花崗岩類が存在しているが、それがかつて人形峠湖盆や古人形谷と呼ばれる水域にあった時に基盤岩の上に泥砂が堆積した。それが地上にもたらされて侵食を受けた際に、花崗岩類から溶け出したウラン溶液が堆積岩中に濃集したと考えられている。鉱石はリン灰ウラン石が当初の主体であったが、1957年にはより放射能の強い黒色鉱石もまた発見された。それはタールのような外観をしており一見して結晶粒は見当たらない鉱物である。武藤らはこのタール様で強い放射能をもつ鉱物の同定を試み、それは既知の鉱物とは一致しないことが判明する。主要なデータ収集は主にアメリカ地質調査所で行われ、化学組成についてはU1-xCa1-xREE2x(PO4)2・1-2H2Oが得られている。今となってはこの化学組成は曖昧と感じられるが、その当時、ウラン(U)と希土類元素(REE)を主成分とするリン酸塩鉱物は新鉱物の資格を有していた。結晶構造については格子定数までが得られており、合成相であるCaU(PO4)2・1.5H2Oと非常に近い値となっている。そして、CaU(PO4)2・1.5H2Oについてはラブドフェン関連構造であることから、人形石もまた同様にラブドフェン関連構造である考えられている[1]。武藤は人形石を見いだした功績において櫻井賞(第9号メダル)を受賞した。

後年になり、第二文献は模式地標本をEPMAで再分析しており、REEとしてはセリウム(Ce)を検出している。それを受けて人形石の理想化学式は(U,Ca,Ce)2 (PO4)2・1-2H2Oと設定されている。結晶構造については少しだけ理解が進み、ブラベ格子について第一文献ではP格子ということだったが、第二文献ではより対称性の高いC格子を予想している[2]。

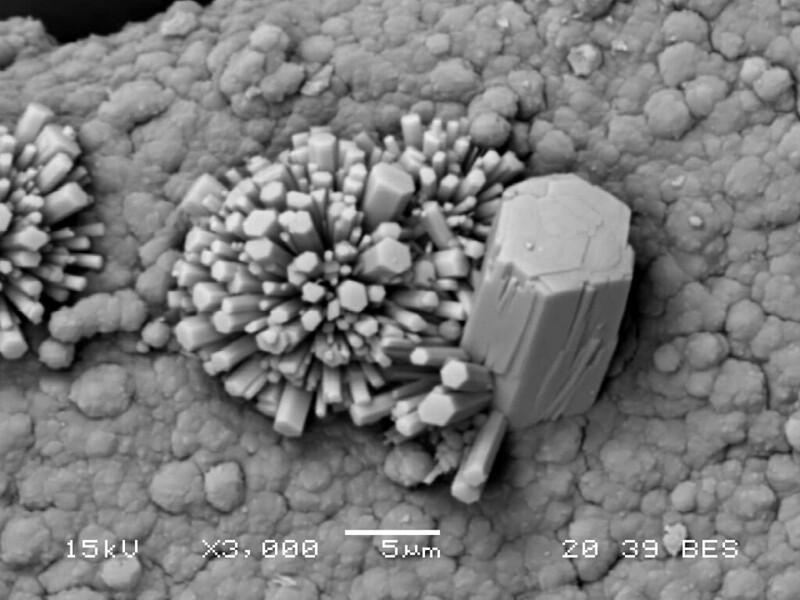

今となっては人形石は世界で多くの産地が知られているが、その多くは微視的な存在に過ぎない。そのため見てそれとわかる標本として、模式地の人形石は優れていると言えるだろう。写真は宮久三千年によって模式地から得られた人形石の標本となる。人形石は黒色タール状の部分で結晶は非肉眼的である。第一文献では数ミクロンの針~板結晶と記載されているが、私の標本ではSEMで観察しても明瞭な結晶は観察されなかった。

[1] 第一文献

[2] 第二文献

IMA No./year: 1961(1997s.p.)

IMA Status: Rd (redefined)

模式標本:国立科学博物館 M-15598(Handbook of Mineralogyから引用)

尾去沢石 / Osarizawaite

Pb(Al2Cu2+)(SO4)2(OH)6

模式地:秋田県鹿角市尾去沢鉱山

第一文献:Taguchi Y. (1961) On osarizawaite, a new mineral of the alunite group, from the Osarizawa mine, Japan. Mineralogical Journal, 3, 181-194.

第二文献:Giuseppetti G. & Tadini C. (1980) The crystal structure of osarizawaite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 1980, 401-407.

尾去沢石は三菱金属工業の研究員である田口靖郎によって記載された新鉱物で、秋田県尾去沢鉱山から発見されたことで産地にちなんで命名された。第一文献には尾去沢石は鉱山の正徳樋(ひ)および卯酉樋の酸化帯から発見されたことが記されている。尾去沢石を発見した功績について、田口には櫻井賞(第7号メダル)が授与されている。

一般に銅鉱床は少なからず酸化帯を伴い、酸化帯は採掘コストが低いためにかつては盛んに採掘された。酸化帯は二次鉱物の宝庫とも言え、褐鉄鉱が主体となりつつも色鮮やかで多彩な鉱物もまた多く伴われるほか、場所によっては沈殿銅として自然銅が生じることもある。尾去沢鉱山も基本的には同様で、平安期から開発が始まっていることからまずは酸化帯から採掘が始まった鉱山だと推測されている。そして1978年(昭和53年)に閉山するまで1300年近い歴史を有し、日本の近代化に大きく貢献した銅鉱山でもある。尾去沢石が見いだされたのは1961年のことであり、鉱山としてはほぼおわりという時期であろう。分析に用いられた尾去沢石は正徳樋(ひ)の6b-2脈において粉末から土状の標本として得られている。

尾去沢石の理想化学式はPbCuAl2(SO4)2(OH)6として記されている。この時代の鉱物は後年に理想化学式の修正を受けることも多いが、尾去沢石についてカッコの括りができただけでほとんど当時のまま残るなど、分析レベルの高さがうかがえる。そしてこの分析は東京大学の渡辺武男と加藤昭によって執り行われている[1]。結晶構造については粉末X線回折法によって格子定数が報告されており、総合的に尾去沢石はビーバー石(現、銅ビーバー石)から見て、三価鉄(Fe3+)アルミニウム(Al)に置き換えた、明礬石族の新鉱物として記されている。後に模式地の標本を用いて結晶構造の精密化が行われている[2]。後年になり、明礬石超族の命名規約が作られる際に尾去沢石と銅ビーバー石についてはその独立性について議論があったが、最終的にいずれも独立の鉱物種として認められている [3]。

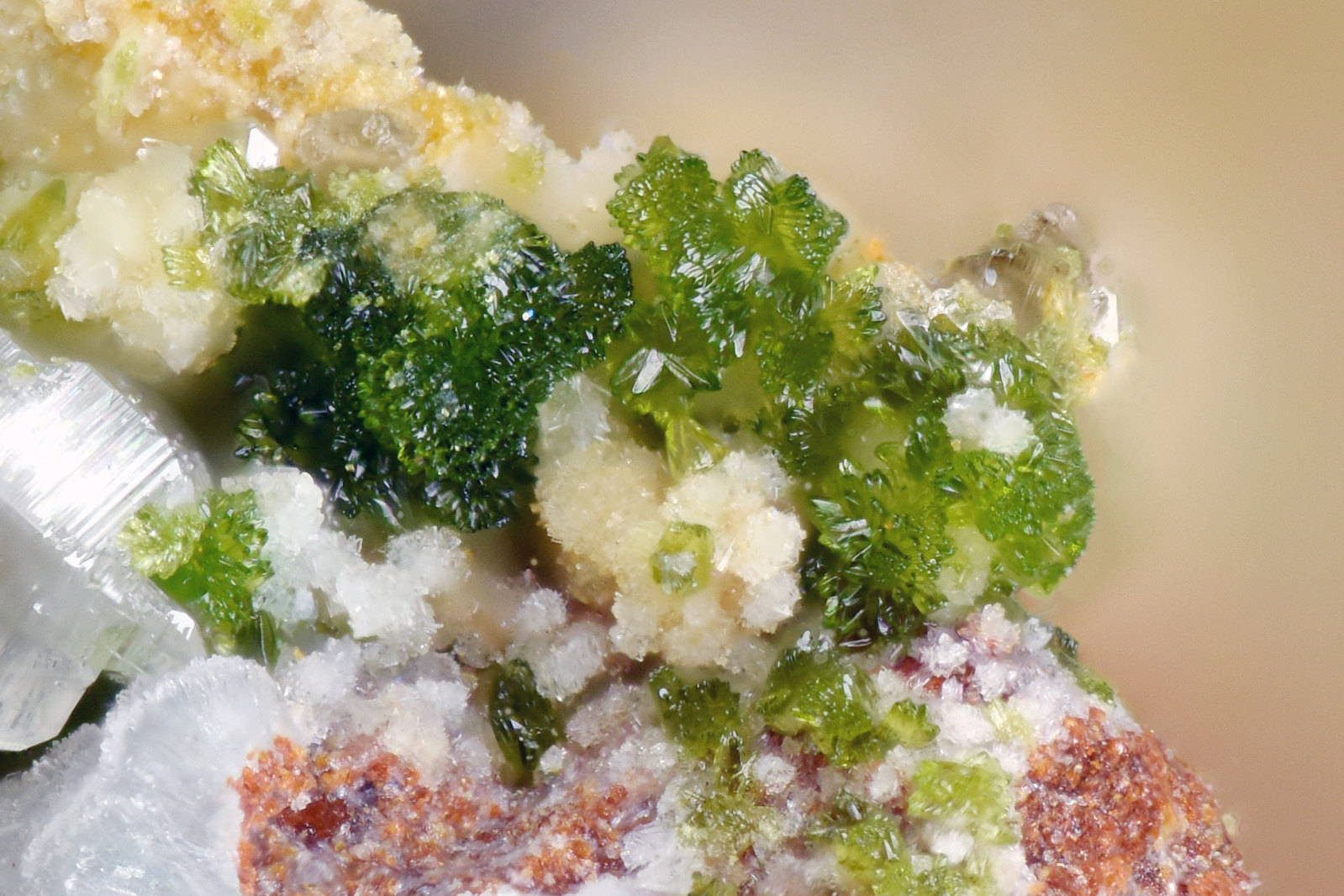

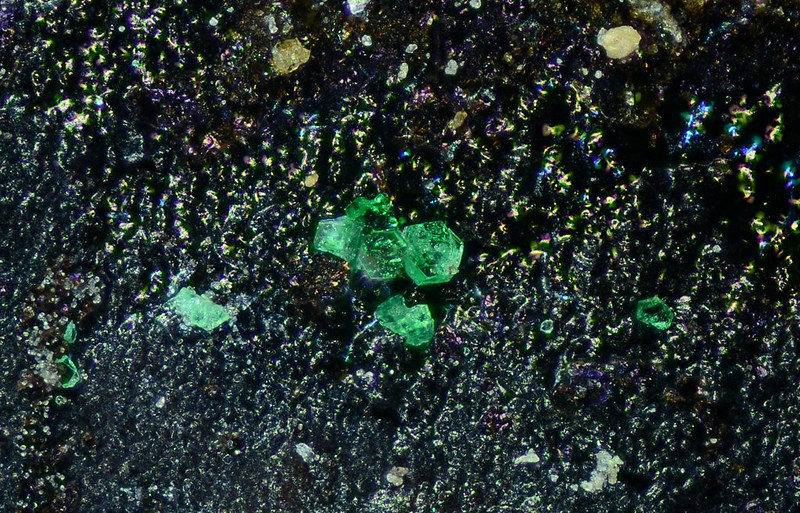

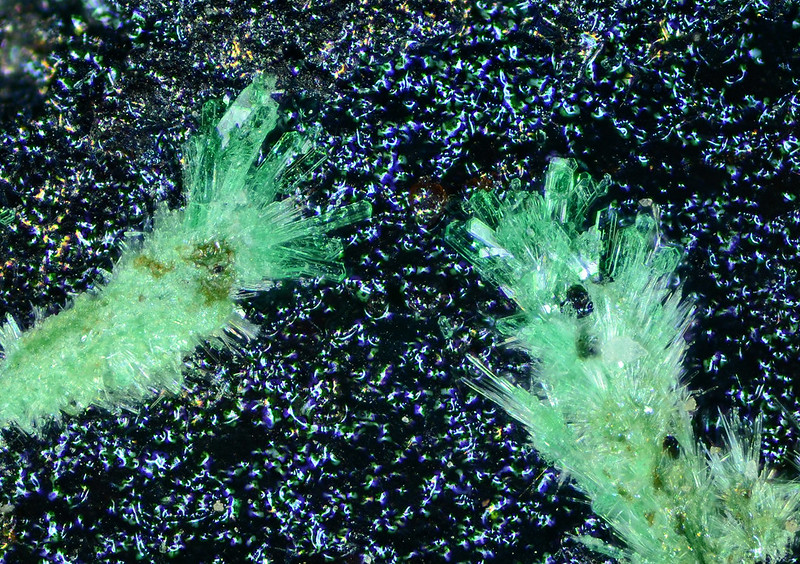

写真は秋田県亀山盛鉱山(上)と新潟県三川鉱山(下)から得られた尾去沢石の標本で、いずれも銅鉱床の酸化帯に生じた尾去沢石である。亀山盛鉱山の尾去沢石は走査型電子顕微鏡では数ミクロンの結晶の集合体であるものの、実体顕微鏡では黄土色の被膜としてみえる。一方で三川鉱山からの標本は石英の晶洞に生じた尾去沢石の結晶であり、翠緑色の犬牙状結晶が放射状に集合した姿となっている。組成的には三川鉱山の標本が理想値に近く、亀山盛鉱山の標本はリン(P)に富みヒシンダル石との境界に近い。

[1] 第一文献

[2] 第二文献

[3] Jambor J.L. (1999) Nomenclature of the alunite supergroup. The Canadian Mineralogist 37, 1323-1341.

IMA No./year: 1961(2016s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M15110; The Natural History Museum, London, England; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 106170; National

Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 107416.(Handbook of Mineralogyから引用)

吉村石 / Yoshimuraite

Ba2Mn2+2Ti(Si2O7)(PO4)O(OH)

模式地:岩手県野田村野田玉川鉱山

第一文献:Watanabe T., Takéuchi Y., Ito J. (1961) The minerals of the Noda-Tamagawa mine, Iwaté Prefecture, Japan. III. Yoshimuraite, a new barium-titanium-manganese silicate mineral. Mineralogical Journal, 3, 156-167

第二文献:Sokolova E., Cámara F. (2014) From structure topology to chemical composition. XVII. Fe3+ versus Ti4+: The topology of the HOH layer in ericssonite-2O, Ba2Fe3+2Mn4(Si2O7)2O2(OH)2, ferroericssonite, Ba2Fe3+2Fe2+4(Si2O7)2O2(OH)2, and yoshimuraite, Ba4Ti4+2Mn4(Si2O7)2(PO4)2O2(OH)2. The Canadian Mineralogist, 52, 569-576

吉村石は東京大学の渡辺武男らによって記載された岩手県野田玉川鉱山を模式地とする新鉱物で、九州大学で教鞭をとっていた吉村豊文教授(1905-1990)にちなんで命名された。記載論文が発表されたのは1961年であるが、1959年にはすでに名前が決まっていたことがうかがえる。まだ名前がつかない状態の未知鉱物としての発見は1953年だった[1]。

吉村石は未知鉱物として発見されてすぐに詳細な調査が始まったものの、結晶構造解析を担当していた東京大学の森博が急逝したこともあり、研究の進展は必ずしもスムーズではなかったのだろう。それでも丁寧な湿式分析によって、ケイ酸塩分について(SiO4)2もしくは(Si2O7)Oのどちらかであることが示された[2]。そして2000年になり、吉村石の結晶構造を解明したとする論文が登場し、(Si2O7)Oのほうだと判明した[4]。そして、2017年になりセイドゼル石(Seidozerite)超族が誕生し、吉村石はその下位分類にあたるバフェルチ石(Bafertisite)族の一員に分類されることになった[5,6]。

ただ、ここまでの過程で二つ問題が生じたと思っている。まずは組成のすり替わりであり、具体的にはリン(P)と硫黄(S)の問題。オリジナルである野田玉川鉱山の吉村石はS>Pの組成であった。しかし、結晶構造解析に使用された田口鉱山の吉村石はP>Sの組成。そして、田口鉱山の吉村石を使って構造解析が行われ、それをもとに理想化学式が決められたので、吉村石とはP>Sの組成と定義されてしまった。こうなると、もともとの野田玉川鉱山の吉村石(S>Pの組成)は、もはや吉村石でないことなる。もう一つの問題は、構造解析を実施した論文がMnの位置について誤りを含むこと。吉村石はどこかで一度問題を整理して、再検討されてもいい。

吉村石は褐色でバラ輝石などと共に産出することからそのコントラストは明瞭で、また葉片状結晶という特徴からもわかりやすい新鉱物である。産地については模式地の野田玉川鉱山の他に愛知県田口鉱山と岩手県田野畑鉱山が知られる。田口鉱山の吉村石はかなり発見が早く、1958年には見いだされ、論文も1963年には出版されている[7]。一方で岩手県田野畑鉱山からは多産するようで、今のところ最も手に入りやすい。それにしても田野畑鉱山の吉村石がいつ頃に知られるようになったのだろうか。ざっと文献を調べたが不明で、田野畑鉱山の吉村石は論文として発表されていないのかもしれない。

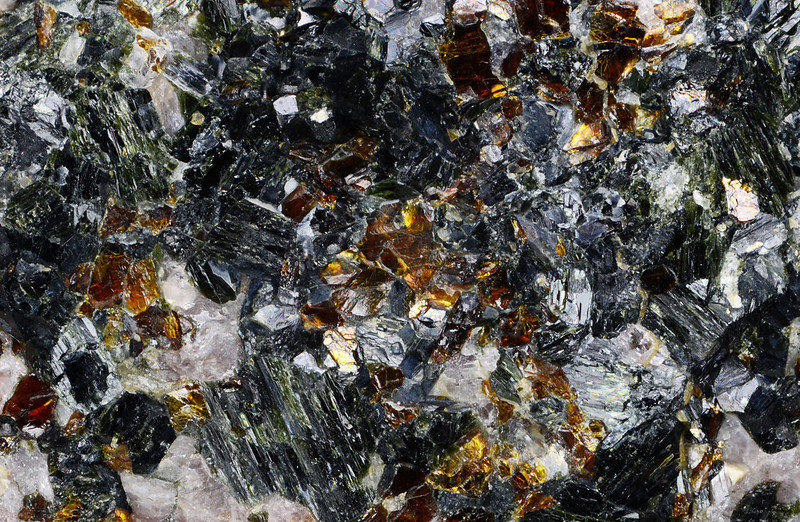

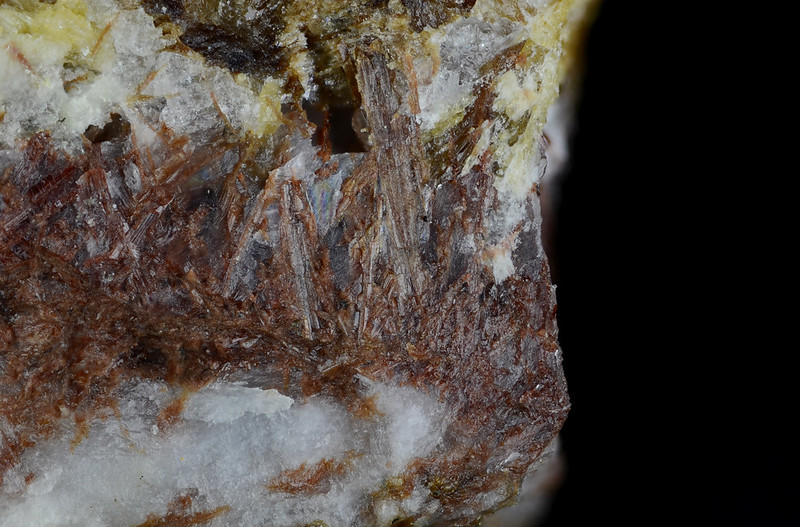

写真は模式地の野田玉川鉱山、田野畑鉱山、田口鉱山からの吉村石となる。ここでは組成の問題は認識しつつも、すべて吉村石としてあつかう。吉村石自体は褐色の葉片状結晶で、産地を問わず似通った外観で出現する。一方で共生鉱物関係は産地ごとに異なっているようで、模式地ではバラ輝石が目立つものの、田野畑鉱山では石英が、田口鉱山では角閃石が目に付く。岩手県肘葛鉱山からも吉村石の産出があるようだが、その標本は残念ながら手に入らなかった。

[1] Watanabe T. (1959) The minerals of the Noda-Tamagawa mine, Iwate Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 2, 408-421.

[2] 第一文献

[3] International Mineralogical Association (1967) Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 36, 131-136

[4] McDonald A.M., Grice J.D., Chao G.Y. (2000) The crystal structure of yoshimuraite, a layered Ba–Mn–Ti silicophosphate, with comments on five–coordinated Ti4+. The Canadian Mineralogist, 38, 649-656.

[5] 第二文献

[6] Sokolova E., Cámara F. (2017) The seidozerite supergroup of TS-block minerals: nomenclature and classification, with change of the following names: rinkite to rinkite-(Ce), mosandrite to mosandrite-(Ce), hainite to hainite-(Y) and innelite-1T to innelite-1A. Mineralogical Magazine, 81, 1457-1487.

[7] 広渡文利,磯野清 (1963) 愛知県田口鉱山の吉村石について. 鉱物学雑誌, 6, 230-243.

IMA No./year: 1962(1987s.p.)

IMA Status: Rd (redefined)

模式標本:不明

芋子石 / Imogolite

Al2SiO3(OH)4

模式地:熊本県人吉市

第一文献:Yoshinaga N., Aomine S. (1962) Allophane in some Ando soils. Soil Science and Plant Nutrition, 8, 6-13.

第二文献:Bayliss P. (1987) Mineralogical notes: mineral nomenclature: imogolite, Mineralogical Magazine, 51, 327.

芋子石は九州大学の吉永長則と青峰重範によって熊本県人吉地方の火山灰土壌から見出された新鉱物である[1]。現在では有効な鉱物種として確立されているが、過去にいったんリジェクト(否定)された後に復活したという経緯がある[2]。

芋子石の名前は記載論文に先立って登場している[3]。吉永と青峰は熊本県上村・長陽村、東京都岡本および北海道河西群から得られた火山灰からアロフェン(Allophane)を分離しその諸性質を調べている過程で、熊本県の試料からアロフェンとは性質の異なるコロイド状物質を見出した。これが後の新鉱物・芋子石である。熊本県上村産の試料から最初に見出され、この試料はこの地方では「芋子(いもご)」と呼ばれている黄色い火山灰土壌の塊であったことから、この新鉱物は芋子石と名付けられた。芋子自体は芋子石のほかにアロフェン、石英、クリストバル石、ギブス石、バーミキュライトなどから構成されている。

芋子石の記載論文では諸性質が報告されている[1]。一方でこの時点で得られた化学組成や結晶的性質はやや不完全であり、著者ら自身も「この鉱物を芋子石として暫定的に指名した」と弱めの表現を使っている。1963年になってAmerican Mineralogistの新鉱物レビューで芋子石が紹介されているが、同時に「データは新鉱物としては不適切」というコメントが付いている[4]。そしてIMAが設立してから始まった鉱物の洗い直しおいて、1967年にリジェクト(否定)が宣言されてしまった[5]。この時点で芋子石は公式には鉱物ではなくなっているので、論文では独立の鉱物のようにあつかってはいけないのだが、芋子石の名称は粘土関連雑誌では独立種のように引き続き使用された。

芋子石を含む粘土鉱物の記載については長らく問題になっていて、それをどうするかという委員会は1950年頃に立ち上がっていた。この委員会で粘土鉱物の命名規約などが議論され、1980年にその要旨が複数の関連雑誌で紹介されている[6-8]。その中には芋子石の項があり、1969年に東京で会合が開かれた際に委員会レベルでは芋子石の名前が改めて承認されたことが記してある。1983年に「Glossary of Mineral Species」という鉱物名と出典をまとめた本にはアロフェンの亜種として芋子石が紹介されている[9]。IMAからの再承認は1986年であった旨が第二文献に紹介されており、この第二文献の出版された1987年がオフィシャルリストには掲載されている[2]。復活までに芋子石の諸性質の解明が進んでいたこともその一助になったと思う。芋子石の化学組成と構造は1972年には明らかとなっており[10]、この論文には吉永が参加している。

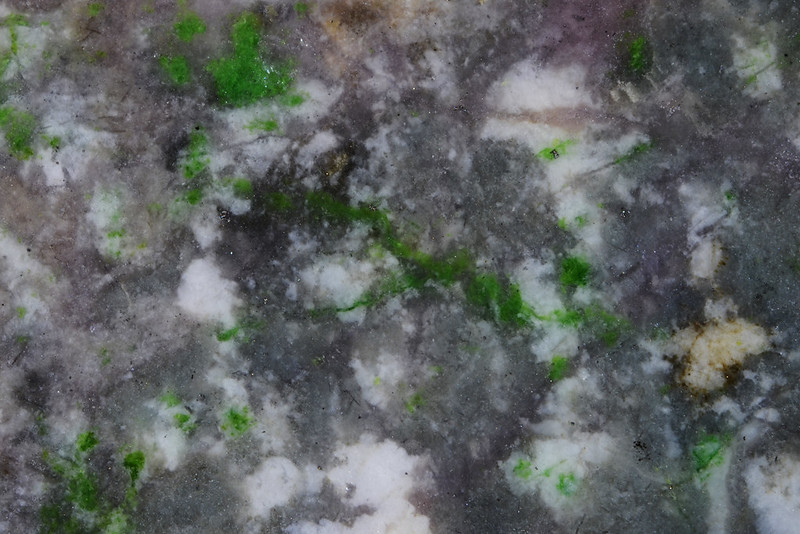

写真は芋子石を含む土壌で、これがいわゆる「芋子」の標本。芋子石はカーボンナノチューブに似た特徴的な構造から様々な応用が期待され多くの分野で研究が進んでいる。トムソン・ロイター社の論文検索システムWeb of Scienceで芋子石を検索すると700件近くもヒットする。芋子石の学術的なインパクトは非常に大きいと言えるだろう。

[1] 第一文献

[2] 第二文献

[3] Yoshinaga Y. and Aomine S. (1962) Allophane in some Ando soils. Soil Science and Plant Nutrition, 8, 6-13.

[4] Fleischer M. (1963) New mineral names. American Mineralogist, 48, 433-437.

[5] International Mineralogical Association (1967) Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 36, 131-136.

[6] Bailey S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. Calys and Clay Minerals, 28, 73-78.

[7] Bailey S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. Caly Minerals, 15, 85-93.

[8] Bailey S.W. (1980) Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee. American Mineralogist, 65, 1-7.

[9] Fleischer M. (1983) Glossary of Mineral Species. Mineralogical Record, Tucson, AZ.

[10] Cradwick P.D.G., Farmer V.C., Russell J.D., Masson C.R., Wada K., Yoshinaga N. (1972) Imogolite, a hydrated aluminium silicate of tubular structure. Nature Physical Science, 240, 187-189.

IMA No./year: 1962-004

IMA Status: Rn (renamed)

模式標本:不明

赤金鉱 / Akaganeite

(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25·nH2O

模式地:岩手県江刺市赤金鉱山

第一文献: Mackay A.L. (1962) ß-ferric oxyhydroxide-akaganéite. Mineralogical Magazine, 33, 270-280.

第二文献: Post J.E., Heaney P.J., von Dreele R.B., Hanson J.C. (2003) Neutron and temperature-resolved synchrotron X-ray powder diffraction study of akaganéite. American Mineralogist, 88, 782-788.

赤金鉱は東北大学の南部松夫により岩手県赤金鉱山から見いだされた新鉱物で、赤金鉱山の名称から命名された。南部はほかにも萬次郎鉱、神津閃石、高根鉱、上国石という国産の新鉱物について筆頭で研究をまとめている。赤金鉱は南部にとって最初の新鉱物であるものの論文の公表は次の萬次郎鉱より後であった。南部による赤金鉱の記載論文は1968年に岩石鉱物鉱床学会誌に掲載されている[1]。この論文で謝辞に名を挙げられている谷田勝俊は分析を担当し、その貢献により谷田には櫻井賞の第25号メダルが授けられた。

まずは発見の経緯をまとめておこう。1956年に赤金鉱山において松森磁硫鉄鉱鉱床の露頭から褐鉄鉱様の二次鉱物が採集され、それは合成実験で知られていたβ-FeOOH相に該当することが判明する[2]。それは天然では初めての産出、つまりは新種に相当することから南部はこの鉱物に赤金鉱(Akaganeite)の名前を与え、それを1959年の三鉱学会連合学術講演会(仙台)で発表した[3]。1962年に新鉱物の申請が行われたようで、年内には承認が与えられている(IMA 1962-004)[4]。赤金鉱は国際鉱物学連合が新鉱物について審査・承認を行うようになって以降では最初の国産新鉱物ということになるだろう。一方でその模式標本は記載論文にも記述が無いため、その所在を追うことができない。

公式リストに掲載されている第一文献は南部らの記載論文ではなく、海外の研究者の論文となってる[5]。この論文は南部から標本の提供を受け、電子線回折によって赤金鉱がβ-FeOOH相であることを再確認した。ところがこの論文はやっかいごとも内包していた。この論文はタイトルで赤金鉱をAkaganéiteとつづり、eにアキュート・アクセントがついている。これは明らかに誤ったつづりであるのだが、かなり長い間この誤ったほうがオフィシャルリスト上にあった。今となってはアキュート・アクセントのついたつづりが誤りであることはすでに宣言されているのだが[6]、いかんせん遅すぎる。もはや収拾がつかないほどこの誤ったスペリングは学術業界内に蔓延してしまい、正しいAkaganeiteよりもむしろ間違っているAkaganéiteほうが論文には多いという事態となっている。しかし改めて書いておく。学名の正しいつづりは「Akaganeite」であってアキュート・アクセントをつけてはいけないのだ。そういった経緯でIMA StatusはRn(renamed)である。

赤金鉱の化学組成はざっくり示せばFeOOHではあるのだが、それは正確ではなく実際には塩素が必須である。南部もそれは認識していたが試料が乏しいことから定量はできず、模式地の標本では塩素は0.5wt%以下であると推測するにとどまっている。一方でオフィシャルリストに掲載されている赤金鉱の化学組成ではニッケルも入っている。これについて違和感を覚えたので調べたところ、これは第二文献および同じ著者の先行論文が元になっているようだ[7、8]。赤金鉱は様々な場所や産状で産出が報告されており、鉄ニッケル隕石の酸化皮膜を成す産状も知られるようになる [7、8]。第二文献はその赤金鉱を分析したところ多量のニッケルを固溶していたことから、第二文献を元にしているオフィシャルリストの組成式にはニッケルが入っている。ただしニッケルは必須成分ではないだろう。模式地の赤金鉱についてはニッケルの固溶はない[1]。

赤金鉱もまた研究例の多い国産新鉱物の一つである。例によってWeb of ScienceでAkaganeite(Akaganéite)を検索すると600件近い結果が出てくる。赤金鉱はいわゆるβ-FeOOH相なのでこれも含めて検索すると1100件を越え、赤金鉱もまたインパクトのある国産新鉱物といえる。

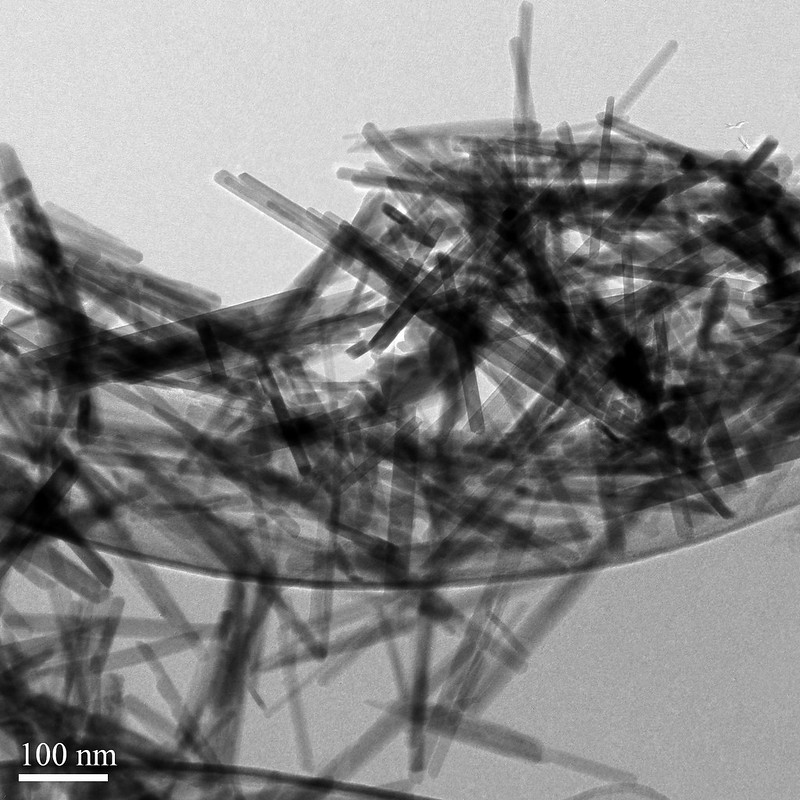

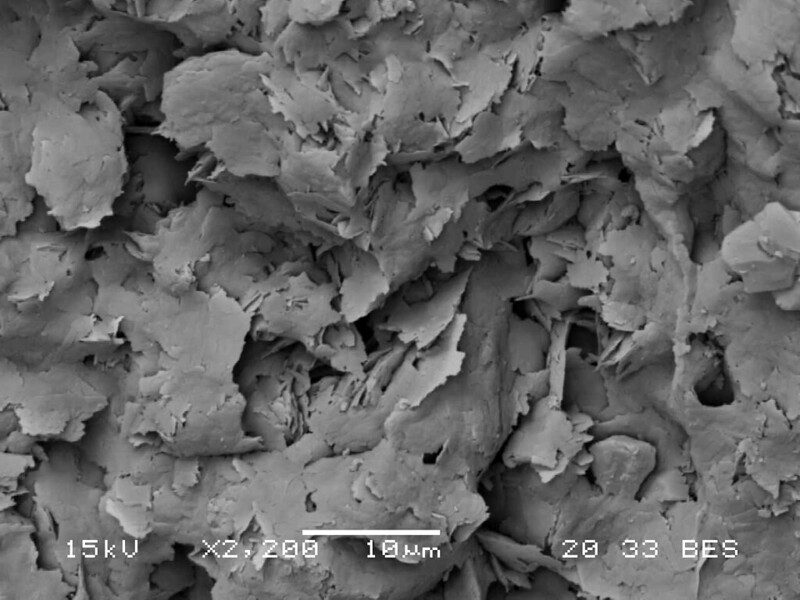

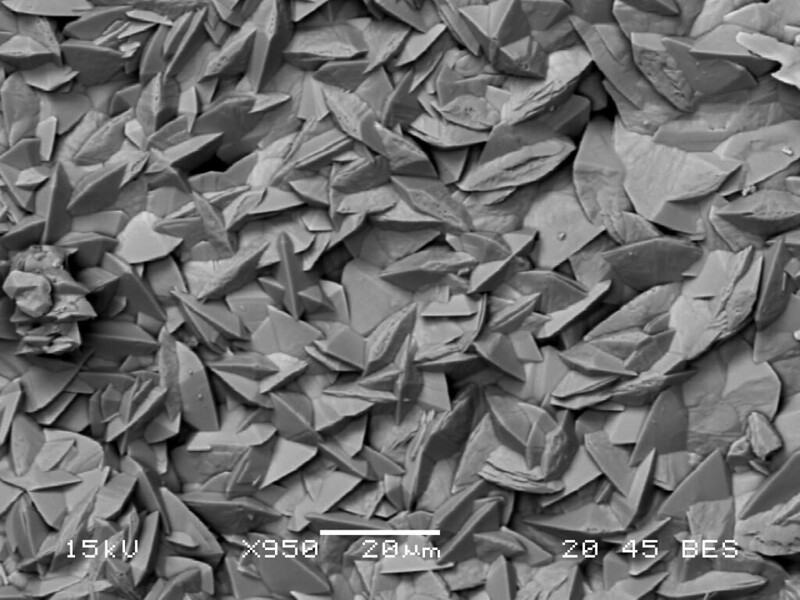

写真の標本は模式地の赤金鉱山から産出した標本となる。初め桜井欽一が手に入れ、それが山田滋夫に渡り、その一部を恵与していただいた。見た目は褐鉄鉱の粉末で不定形結晶の集合かと思われたが、透過型電子顕微鏡で観察するとナノスケールの針~剣状結晶であった。電子線回折から全て赤金鉱であることが確認できた。

[1] 南部松夫 (1968) 岩手県赤金鉱山産新鉱物赤金鉱(β-FeOOH)について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 59, 143-151.

[2] 南部松夫 (1957) 岩手県赤金鉱山における磁硫鉄鉱の酸化. 鉱山地質, 7, 290 (1957年度地下資源関係学協会合同秋期大会の要旨)

[3] 南部松夫 (1960) 新鉱物赤金鉱(β-Fe2O3・H2O)について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 44, 62 (昭和34年度学術講演会講演要旨)

[4] Commission on New Minerals and Mineral Names = CNMMNは1959年に設立され,この委員会は主に新鉱物のデータと名前に関して審査と承認を行っている。鉱物の分類や命名規約を検討する委員会はCommission on Classification of Minerals = CCMというものがあって別で活動していたが,2006年に合併してCommission on New Minerals, Nomenclature and Classification = CNMNCとなり,そこでは新鉱物の審査だけでなく命名規約についても一括で取り扱うようになっている。

[5] 第一文献

[6] Burke E.A.J. (2008) Tidying up mineral names: An IMA scheme for suffixes, hyphens and diacritical marks. Mineralogical Record, 39, 131-135.

[7] Post J.E., Buchwald V.F. (1991) Crystal structure refinement of akaganeite. American Mineralogist, 76, 272-277.

[8] 第二文献

IMA No./year: 1963(1967s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 114576(Handbook of Mineralogyから引用)

園石 / Sonolite

Mn2+9(SiO4)4(OH)2

模式地:京都府和束町園鉱山 他

第一文献: Yoshinaga M. (1963) Sonolite, a new manganese silicate mineral. Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu Imperial University, Series D, 14, 1-21.

第二文献: Kato T., Ito Y., Hashimoto N. (1989) The crystal structures of sonolite and jerrygibbsite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 1989, 410-430.

園石は九州大学の吉永真弓により発見された新鉱物で、発見地の京都府和束町園鉱山の名称から命名されている。記載論文は1963年に九州大學理學部紀要で発表され[1]、同年の内にAmerican Mineralogist誌でも紹介されている[2]。オフィシャルリストに記してある年代は1967年で、これはIMAが設立後に改めて承認された年となる[3]。

吉永の記載論文によれば、アレガニー石(Alleghanyite)や他の含マンガン珪酸塩鉱物を研究する過程で、1960年に園鉱山の鉱石中から最初に見出され、それに続いて多くの産地が見つかったようだ。論文で挙げられている園鉱山以外の産地は、岩手県花輪鉱山、茨城県鷹峰鉱山、栃木県加蘇鉱山、愛知県田口鉱山、滋賀県五百井鉱山、京都府向山鉱山、山口県和木鉱山、山口県高森鉱山、山口県久杉鉱山が挙げられており、国外の産地として台湾蘇澳鉱山も記されている。

園石はバラ輝石、パイロクロアイト、ガラクス石などを密接に伴い、それらは園石の結晶中にも包有される。こういった包有物の存在は湿式分析が主な分析手段だったこの時代ではたいへん悩ましいことで、不純物の少ない試料は常に望まれていた。園石は名前こそ園鉱山の名称から命名されているが、諸性質の解明に使用されたのは主に花輪鉱山と久杉鉱山からの試料であった。この二つの鉱山から産出する園石は不純物(包有物)が少ないことが記してある。

園石は単斜ヒューム石(Clinohumite)のマグネシウム(Mg)をマンガン(Mn)に置き換えた鉱物であることが論文中には記されている[1]。ただ、今では単斜ヒューム石はフッ素(F)優占種であることが明らかとなっているので、現在の基準で見ると、園石は単斜ヒューム石のマグネシウムをマンガンに、フッ素を水酸基に置き換えた鉱物ということになる。後に園石の結晶構造解析も行われ、改めて単斜ヒューム石と同構造であることが確認された[4]。

写真は福井県藤井鉱山と京都府和束町からの標本となる。記載論文に挙げられた以外にも多くの産地が知られている。園石は国内の産地ではいずこでも肉眼的に鈍い赤褐色で、アレガニー石とはぱっと見で判別はできない。海外では数センチの単結晶が産出する。

[1] 第一文献

[2] Fleischer M. (1963) New mineral names. American Mineralogist, 48, 1413-1421.

[3] International Mineralogical Association (1967) Commission on new minerals and mineral names. Mineralogical Magazine, 36, 131-136

[4] 第二文献

IMA No./year: 1963-002

IMA Status: A (approved)

模式標本:National Science Museum, Tokyo, Japan, M15-112; The Natural History Museum, London, England.(Handbook of Mineralogyから引用。ただし研究に使用された標本は東大博物館に現存している)

神保石 / Jimboite

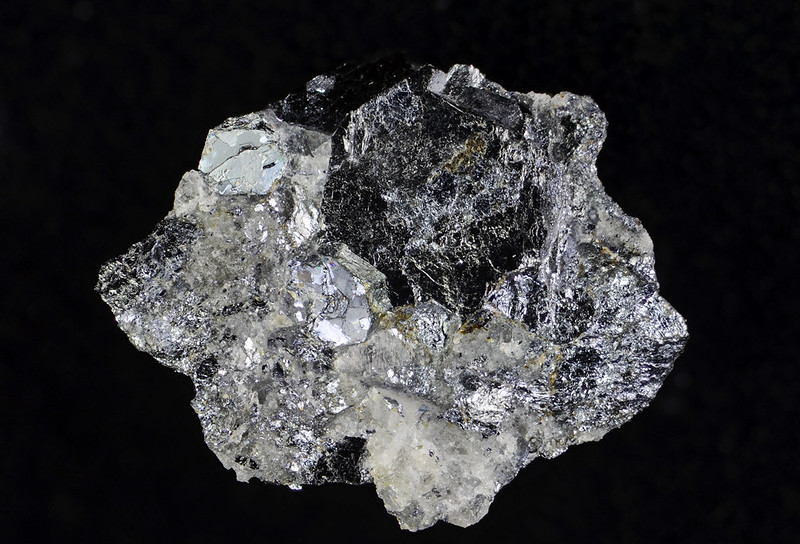

Mn2+3(BO3)2

模式地:栃木県鹿沼市加蘇鉱山

第一文献: Watanabe T., Kato A., Matsumoto T., Ito J. (1963) Jimboite, Mn3(BO3)2, a new mineral from the Kaso mine, Tochigi Prefecture, Japan. Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, 39, 170-175.

第二文献: Sadanaga R., Nishimura T., Watanabe T. (1965) The structure of jimboite, Mn3(BO3)2 and relationship with the structure kotoite. Mineralogical Journal, 4, 380-388.

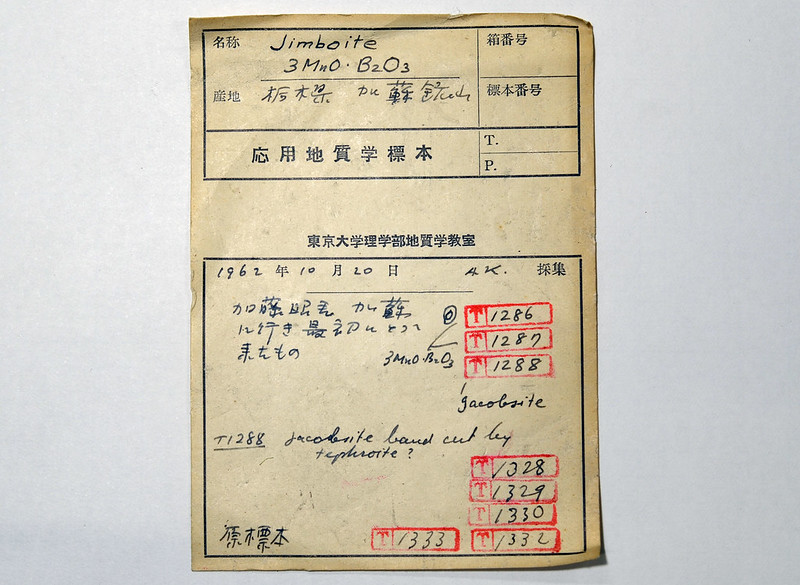

模式地標本 東京大学総合博物館標本

黒い脈はヤコブス鉱で,それ以外はほぼ神保石。

群馬県利東鉱山東小中鉱床

含神保石マンガン鉱石で中央の白い繊維状結晶はマンガン硼素酸塩鉱物のウイゼル石。

神保石は東京大学の渡辺武男らによって栃木県加蘇鉱山から見いだされた新鉱物で、東京帝国大学鉱物学教室の教授であった神保小虎の名にちなんで命名された。神保石の記載論文は日本学士院が発行するProceedings of the Japan Academy において1963年に発表された[1]。その一つ前の論文も渡辺によるもので、本邦初産となる小藤石[2]の記載論文となっている[3]。

神保小虎(1867-1924)は東京帝国大学地質学科を卒業し、北海道庁で勤務した後にベルリン大学に留学した。留学先では古生物学を専攻すると共に鉱物学・岩石学・地理学についても学んだとされる[4]。助教授で東京大学に着任した後に、新たに設置された鉱物学教室の初代教授となる。「日本鉱物誌 第二版」の著者の一人であり、第三版も企画していたとされる[5、6]。詳しい経歴や業績、人物についてのエピソードなど、詳しく知りたい方は引用先を当たってほしい[例えば7-9]。

神保石の発見や研究の経緯については渡辺自らが記した解説文が残っており[10]、内容を紹介しておこう。小藤石の研究を行っていた頃にスウェーデンのLångban鉱山からピナキオ石(Pinakiolite: (Mg,Mn)2(Mn3+,Sb5+)O2(BO3))というマンガン硼酸塩鉱物が産出することを知り、小藤石(Kotoite: Mg3 (BO3)2)のマンガン置換体の存在を期待するようになったという。もしそれが産出するなら第一候補は尾平・大崩山地方のマンガン鉱床、他の候補として北上産地のマンガン鉱床を想定していたようだ。そうした中で、鉱物学教室に所属していた加藤昭が鉱物研究家の櫻井欽一らと共に栃木県加蘇鉱山に赴き、珍しい鉱石を採集してきた。当初の観察で光学顕微鏡下での特徴が小藤石に似ていると半ば冗談で話し合っていたらしい。ところが分析をしてみると、それは長年探し求めていた小藤石のマンガン置換体であることが判明する。そこから新鉱物申請に向けてデータを集めはじめ、近代化された設備や周囲の助力もあってほんの4ヶ月で研究がまとまったと記してある。この年代には国際鉱物学連合の体系も固まって新鉱物の審査委員会もできあがっており、神保石は万票(満場一致)で承認された。模式地標本を用いた構造解析の結果も直後に報告された[11]。

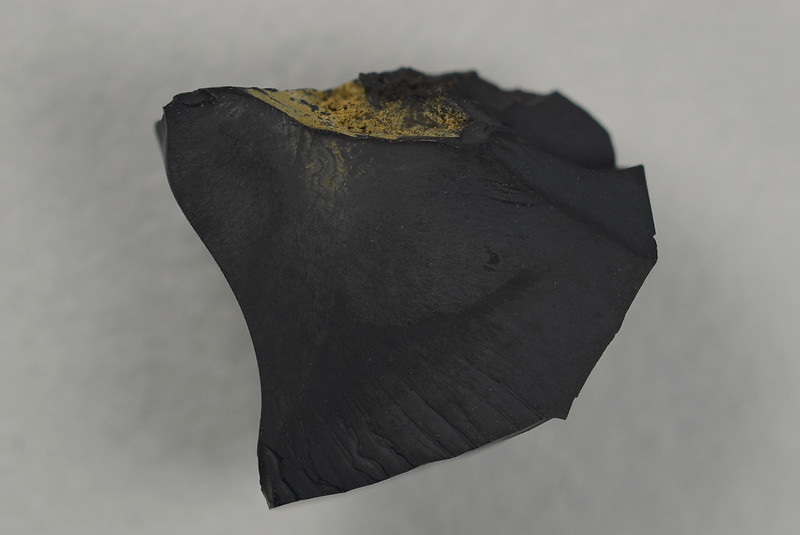

神保石は顕微鏡下ではほぼ無色だが、肉眼的な結晶だと紫赤褐色の鉱物である。東大博物館にある模式地標本をみると確かにそのとおりだ。そして今手に入る神保石と言われる標本もそんな色をしており、期待して調べてみたが神保石は入っていなかった。実は神保石不在の標本が神保石っぽく見えるのはテフロ石とガラクサイトによって醸し出されている。そしてそれは肉眼ではほとんど判別不能である。下に神保石不在の標本を掲載した。東大博物館のホンモノと見比べてみてもほとんど同じに見えるのにこれらには神保石は入っていない。神保石が見つかった唯一の石は利東鉱山の東小中鉱床から産出する鉱石で、ウイゼル石(Wiserite)を伴う標本にだけ神保石がわずかに確認できた。

神保石不在標本その1。

手に入れた模式地の岩石標本。調べたところこれはテフロ石が主体で多量の微小ガラクサイトが含まれている。菱マンガン鉱もあるがこれは細脈で来ており肉眼的にはわからない。黒い帯はアラバンド鉱。どれだけ探しても神保石はみつからず、硼酸塩鉱物の気配すらなかった。

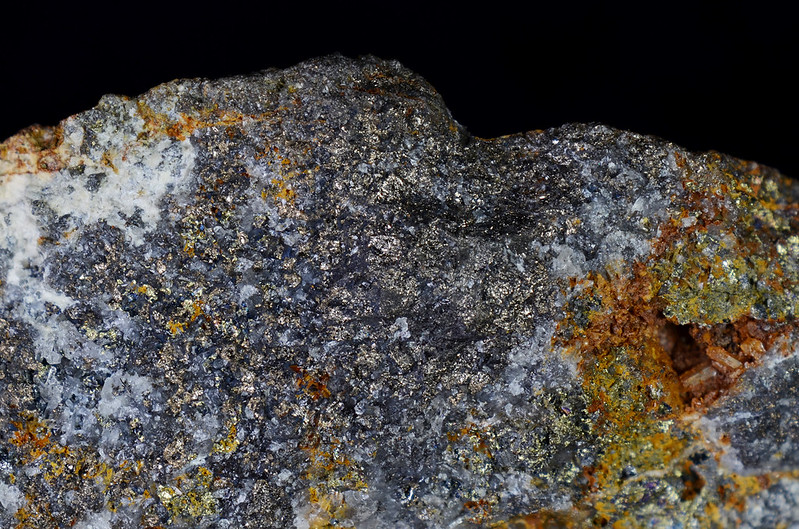

神保石不在標本その2。

群馬県利東鉱山東小中鉱床の岩石標本。これもテフロ石、ガラクサイト、菱マンガン鉱の集合。やはり神保石はこういう標本にはいなかった。経験的にテフロ石がいるとあきらめざるを得ない。色が神保石のようであっても劈開がルーズな標本は軒並みダメのようである。

[1] 第一文献

[2] 小藤石(kotoite): Mg3(BO3)2。神保石から見てMn→Mg置換体に相当する。渡辺武男によって北朝鮮笏洞鉱山から見いだされた新鉱物で,神保石よりも前に発見されている。

[3] Watanabe T., Kato A., Katura T. (1963) Kotoite, Mg3(BO3)2 from the Neichi Mine, Iwate Prefecture, Japan. Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, 39, 164-169.

[4] 佐藤傳藏 (1924) 神保理學博士を弔す. 地学雑誌, 36, 179-182.

[5] 和田維四郎, 神保小虎, 瀧本鐙三, 福地信世 (1916) 日本鉱物誌 第2版, pp.357.

[6] 和田維四郎, 伊藤貞一, 桜井欽一 (1947) 日本鉱物誌 第3版 上巻, pp.368.

[7] 浜崎健児 (2011) ユーラシア大陸を駆け抜けた神保小虎-その人物と神保をめぐる人たち. 地質学史談話会会報, 36, 27-28.

[8] 日本地質学会メールマガジン No250.

[9] 日本地質学会メールマガジン No254.

[10] 渡辺武男 (1963) 新鉱物を見いだすまで-小藤石と神保石の場合-. 科学, 33, 461-467.

[11] 第二文献

IMA No./year: 1963-011

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M15111(Handbook of Mineralogyから引用。ただし研究に使用された標本は東大博物館に現存している。)

原田石 / Haradaite

SrV4+Si2O7

模式地:岩手県野田村野田玉川鉱山 & 鹿児島県大和村大和鉱山

第一文献:Takéuchi Y., Joswig W. (1967) The structure of haradaite and a note on the Si-O bond lengths in silicates. Mineralogical Journal, 5, 98-123.

第二文献:Watanabe T., Kato A., Ito J., Yoshimura T., Momoi H., Fukuda K. (1982) Haradaite, Sr2V4+2[O2 Si4O12], from the Noda Tamagawa mine, Iwate Prefecture and the Yamato mine, Kagoshima Prefecture, Japan. Proceedings of the Japan Academy 58 B, 21-24.

原田石は東京大学の渡辺武男らによって岩手県野田玉川鉱山と鹿児島県大和鉱山から発見された新鉱物で、北海道大学の原田準平の業績をたたえて命名された。IMAno.を見るに1963年に申請され、年内には承認されたと思われるが、記載論文の公表は20年近く後になっている。記載論文に先立って構造解析の論文が1967年に発表され[1]、記載論文の公表は1982年であった[2]。

原田石はほぼ同時期に二つの鉱山から別々の研究グループによって見いだされたと伝わる。1962年の地質学会において九州大学の吉村らが鹿児島県大和鉱山からの本鉱を報告したことが、記録上では初出になるだろう[3]。記載論文では野田玉川鉱山から福田皎二が1960年に標本を「採集した」ことが記されている。一方で記載論文に先立って公表された1967年の構造解析の論文では1960年に渡辺と加藤が「発見した」という記述になっており[1]、食い違いがある。優先権争いがあったという話を聞いているので、そういった事情が反映されたのだろう。それでも1974年には二つの研究グループは連名で国際学会において発表している[4]。このあたりにはわだかまりは解けたのかもしれない。二つの研究グループの筆頭であった渡辺武男と吉村豊文は北海道大学において原田と共に勤務しており、原田の還暦記念論文集にも二人の名前が見られる。

鉱物名の元になった原田準平(1898-1992)は1924年に東京帝国大学を卒業している。すぐさま理学部の助手となり、翌年には熊本高等工業学校および第五高等学校の教授を兼務し、熊本医科大学予科講師も務めている。1928年から文部省在外研究員としてヨーロッパ・アメリカに留学し、1931年に北海道帝国大学の助教授に着任する。翌年には地質学鉱物学第四講座の教授となる。そしてこの第四講座は地球惑星物質学研究グループと名を変え、今も存続している。原田に続く第四講座の歴代教授は、八木健三、針谷有、藤野清志、永井隆哉となる。

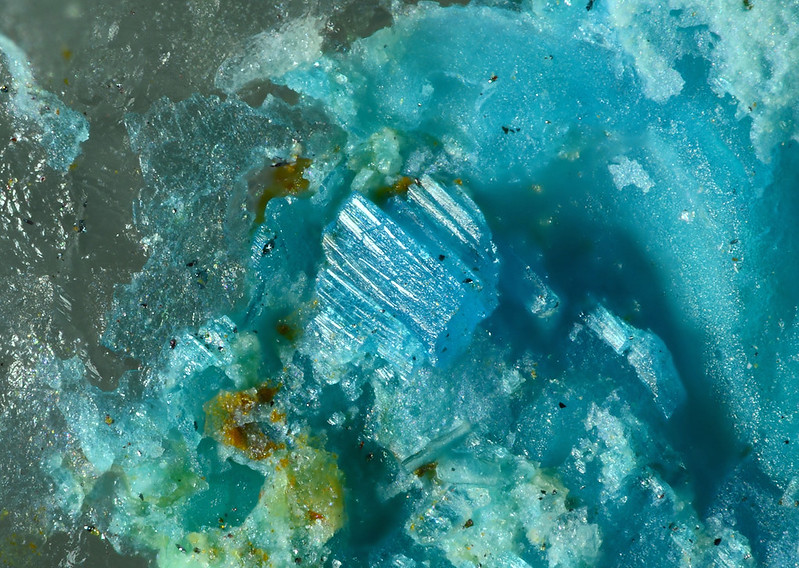

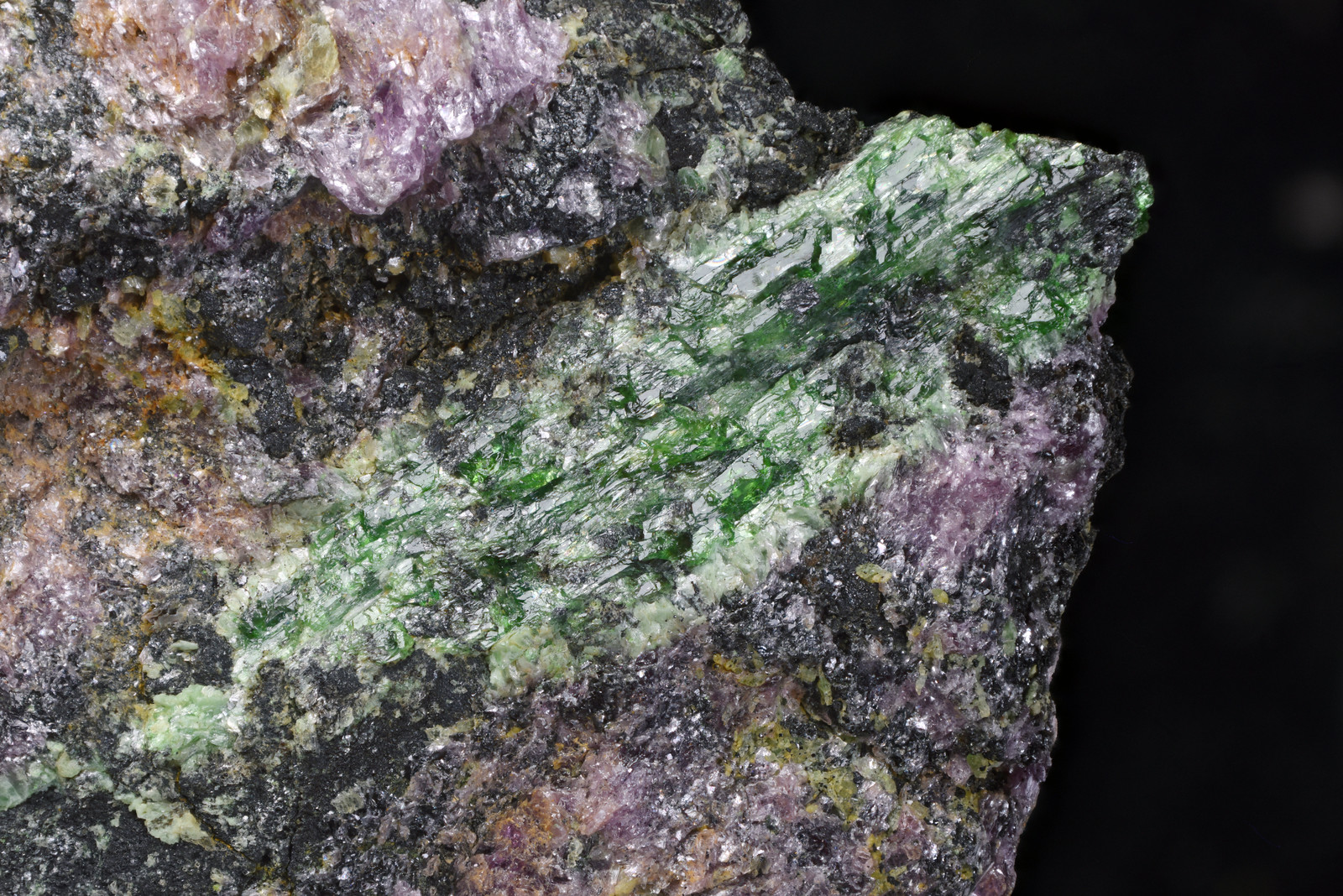

原田石はストロンチウム(Sr)と4価のバナジウム(V4+)を主成分とするケイ酸塩鉱物で、翠緑色の非常に美しい鉱物である。天然で最初に見つかり、1965年には伊藤順によって合成された[5]。野田玉川鉱山の原田石は粗粒のバラ輝石に伴われる石英の集合中に5ミリに達する平板状結晶で産出したようだ。大和鉱山ではゴールドマンざくろ石・バラ輝石・石英を伴って塊状のマンガン鉱石を切る脈として産出したという記述がある。その他、愛知県田口鉱山[6]と高知県松尾鉱山[7]からも産出が知られる。原田石を伴う鉱石はいずれも低品位鉱である。

写真は岩手県野田玉川鉱山、鹿児島県大和鉱山、高知県松尾鉱山から産した原田石で、いずれも特徴的な翠緑色が美しい。これらは何とか手に入った。だが愛知県田口鉱山の原田石はひときわ稀なのかその標本をみたことすらない。

[1] 第一文献

[2] 第二文献

[3] Yoshimura T., Shirozu H., Momoi H. (1962) Jour. Geol. Soc. Japan, 68, 397 (abstr.) (in Japanese)

[4] Watanabe T., Kato A., Ito J., Yoshimora T., Momoi H., Fukuda K. (1974) Haradaite, Sr2V2(O2)(Si4O12), a new mineral from the Noda Tamagawa mine, Iwate Prefecture, and the Yamato mine, Kagoshima Prefecture, Japan. 9th General Meeting of the International Mineralogical Association, Berlin Germany, 9, 97-97.

[5] Ito J. (1965) Synthesis of vanadium silicates: haradaite, goldmanite and roscoelite. Mineralogical Journal, 4, 299-316.

[6] 松山文彦,小林暉子(1993) 愛知県田口鉱山産原田石. 地学研究,42,2-4

[7] 広渡文利,松枝太治,吉村豊文(1972) 高知県松尾鉱山の原田石. 三鉱学会要旨集,p12.

IMA No./year: 1965-017

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M15843; National School of Mines, Paris, France; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 108788; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 120592.(Handbook of Mineralogyから引用); 国立科学博物館 MSN-M18000(門馬ら[4]はこれをタイプ標本と記述している)

櫻井鉱 / Sakuraiite

(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4

模式地:兵庫県朝来市生野町生野鉱山

第一文献:加藤昭 (1965) 新鉱物「櫻井鉱」. 地学研究,桜井欽一博士紫綬褒章記念号,1-5.

第二文献:Shimizu M., Kato A., Shiozawa T. (1986) Sakuraiite: chemical composition and extent of (Zn,Fe)In-for-CuSn substitution. The Canadian Mineralogist, 24, 405-409.

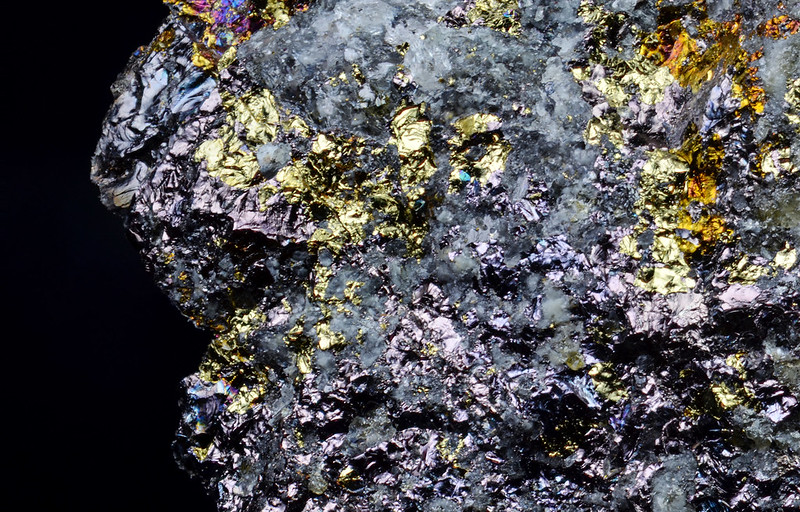

模式地標本

やや緑色を帯びた黒灰鋼色部に櫻井鉱とぺトラック鉱が含まれる。

櫻井鉱は国立科学博物館の加藤昭によって記載された新鉱物で、本邦鉱物学の発展に貢献したことで紫綬褒章を受章した櫻井欽一にちなんで命名された[1]。模式標本は国立科学博物館に収蔵され、記載論文は地学研究の桜井欽一博士紫綬褒章記念号の巻頭に掲載された。その論文に続いて櫻井鉱が誕生するまでの経緯が述べられている[2]。

文献[2]によれば、櫻井の紫綬褒章受章が決まった昭和39年11月に、東京大学の渡辺武男は記念として新鉱物に献名したいと述べたと伝わる。加藤もまた同意であったものの、櫻井の業績にふさわしい立派な新鉱物になる候補はその時点では見いだせていなかった。そうした中、11月下旬に兵庫県生野鉱山から一つの同定依頼が舞い込んでくる。加藤は気乗りがしないながらも予備実験として分析を行うとその試料には多量のインジウム(In)が認められた。その当時、インジウムを主成分とする鉱物は2つのみであった。そして、期待と不安を交えながら行われたX線回折実験の結果はこれまでのインジウム鉱物とは異なるパターンを示したのだった。これが櫻井鉱が確実に認識された瞬間である。

加藤は櫻井鉱の化学組成を(Cu,Fe)2Zn(In,Sn)S4とまとめるつもりであったが、研究の仕上げの段階になり渡辺は化学組成の作り方について次のように指摘した。櫻井鉱の結晶構造は解明されていないのだから、(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4という形にするべきだという提案である。加藤はその意見を入れ渡辺の提案した化学組成を採用した。これが今のオフィシャルリストに掲載されている。渡辺の意見はやや消極的な理由から来ているように思えるが、結果的に、渡辺が提案した化学組成は最新の研究結果と調和的である。例えば、清水らはCu-Zn-Fe置換に一定の傾向を確認し[3]、結晶構造解析からはCu-Zn-Feは完全固溶であることが報告されている[4]。

一方で、単結晶X線プリセッション写真と化学組成分析を根拠に、櫻井鉱は立方晶系で(Cu,Zn,Fe,In,Sn)Sとする鉱物だという論文は古くからある[5]。この報告を受けて櫻井鉱の定義が「立方晶系の(Cu,Zn,Fe,In,Sn)S」へ改訂された。しかしその是非について検証がされないまま、2013年に石原鉱(Ishiharaite: (Cu,Ga,Fe,In,Zn)S、立方晶系)が新鉱物として承認されてしまった。端成分で考えるとどちらもCuSになってしまい区別ができない。さらには立方晶系で格子定数もほぼ共通という困った事態が生じた。混乱に拍車をかけるようにこの時点ではどちらも結晶構造の詳細が明らかでなかった。そこで2014年に櫻井鉱の化学組成を元の(Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4へ戻すという対応が行われた。

櫻井鉱の結晶構造は頂点を共有した四面体がただひたすら並んだ姿をしている。これはつまり閃亜鉛鉱と同じであり、将来的に閃亜鉛鉱超族ができたとすると櫻井鉱は間違いなくその一員に組み込まれる。閃亜鉛鉱超族(仮)は陽イオンの秩序タイプで細分されると思われ、今のところ閃亜鉛鉱型(F-43m)、黄錫鉱型(I-42m)、亜鉛黄錫鉱型(I-42m or I-4)、黄銅鉱型(I-42d)、硫砒銅鉱型(Pmn21)が知られている。しかしまだ未解明の秩序タイプもありそうで、完全には解明されていない。櫻井鉱もまた実は未解明の秩序タイプだったようで、第一文献は黄錫鉱型で解析したが、最近に行われた単結晶構造解析ではいずれとも異なる新しい型になる可能性が報告されている[4]。確立されればそれは櫻井鉱型(P-42m)と呼ばれることになるだろう。また、櫻井鉱の模式標本にはZn > Cuとなる領域が存在することもまた報告されており、これらの研究成果が論文として出版されることが望まれる。

写真は模式地の生野鉱山から産した標本を恵与していただいた。肉眼ではわからないが電子顕微鏡でみると櫻井鉱とペトラック鉱が複雑に混在している。豊羽鉱山やアルゼンチンからも櫻井鉱は見つかっている。

[1] 第一文献

[2] 加藤昭 (1965) 「櫻井鉱」誕生まで. 地学研究,桜井欽一博士紫綬褒章記念号,6-9.

[3] 第二文献

[4] 門馬綱一,宮脇律朗,松原聰,重岡昌子,加藤昭,清水正明,長瀬敏郎 (2015) 櫻井鉱の結晶化学的再検討. 日本鉱物科学会2015年年会講演要旨集,R1-09, p.43.

[5] Kissin S.A., Owens D.R. (1986) The crystallography of sakuraiite. The Canadian Mineralogist, 24, 679-683.

IMA No./year: 1966-009

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M15748(Handbook of Mineralogyから引用)

萬次郎鉱 / Manjiroite

Na(Mn4+7Mn3+)O16

模式地:岩手県軽米町小晴鉱山

第一文献:南部松夫, 谷田勝俊 (1967) 岩手県小晴鉱山産新鉱物萬次郎鉱について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 58, 39-54.

萬次郎鉱は東北大学の南部松夫と谷田勝俊によって発見された新鉱物で、本邦の鉱物学および鉱床学の進歩発展に貢献した東北大学名誉教授の渡邉萬次郎にちなんで命名された[1]。論文は邦文で記載されており「萬」の漢字を使用しているためここではそれに従う。萬次郎鉱の化学組成は当初(Na,K)Mn4+8O16・nH2Oと設定されたが、後にホランド鉱超族の一員に分類され、命名規約が設定された2013年からNa(Mn4+7Mn3+)O16へ改訂されている[2]。萬次郎鉱発見の功績により南部へは櫻井賞(第8号メダル)が授けられた。

渡邉萬次郎(1891-1980)は福島県出身の鉱床学者で、東北大学で教鞭を執った後に秋田大学学長となり、3期10年を勤めた。金属鉱床学が専門の研究者だが火山の研究も行い、随筆、画集、歌集も執筆するなど幅広い分野で活躍している。渡邉萬次郎については島津による紹介文[3]がくわしいほか、自身の著作もある[4]。また日本鉱物科学会は、鉱物学関連分野で卓越した研究業績を有してかつ長年にわたり分野の発展に貢献した人物を表彰するために「渡邊萬次郎賞」を設けている。これは渡邊萬次郎からの寄付金が基金となっている。

南部らは東北地方のマンガン鉱山から採集した多数の二酸化マンガン鉱について、X線回折測定を行っていた。その中でクリプトメレン鉱、K(Mn4+7Mn3+)O16、と同構造を示す50試料について化学組成分析を行ったところ、6産地(岩手県小晴、小玉川、舟小沢、立川、川井、滝ノ沢鉱山)の12試料については「ナトリウム>カリウム」となることが判明する。すなわち、クリプトメレン鉱のナトリウム置換体の新鉱物として萬次郎鉱は承認された。最も端成分に近い小晴鉱山の試料を模式標本として記載論文は記されている[1]。

ホランド鉱超族の結晶構造は筒のようになっており、マンガン(Mn)と酸素(O)がその筒を構成し、萬次郎鉱なら筒の中身にナトリウム(Na)が、クリプトメレン鉱ならカリウム(K)といったぐあいになっている。筒の中身はそれだけでなく二価陽イオンや水(H2O)もまた入りうる。そして最近になって萬次郎鉱を再検討した研究が発表された[5]。萬次郎鉱の模式標本は日本に在るはずだが、その一部が個人や海外にも流出しているようで、その標本が研究に使用されている。そして、その標本はいずれもナトリウムではなく水が最も卓越していた。つまり萬次郎鉱ではないことが明らかとなっている。ただし、この標本が本当は模式標本の一部ではない可能性や、南部らが研究した標本とは異なっている可能性など述べられている。それでも、水が卓越しているとなるとそれは新鉱物に相当する。今後、萬次郎鉱の定義が置き換わるのか、それとも別の新種として申請されることになるかはわからない。

写真はいずれも模式地の小晴鉱山から産した標本となる。上の方は国内の方から恵与していただいたが、下の方はロシアからの出戻り標本である。萬次郎鉱は見た目だけではクリプトメレン鉱と区別が出来ない。分析でいずれもナトリウム>カリウムであることは確認できているが、水は分析できないためそれとの比較はできていない。

[1] 第一文献

[2] Biagioni C., Capalbo C., Pasero M. (2013) Nomenclature tunings in the hollandite supergroup. European Journal of Mineralogy, 25, 85-90.

[3] 島津光夫(2008)渡辺萬次郎-もの書きが好きだった金属鉱床学者. 地球科学, 62, 297-302.

[4] 渡辺萬次郎(著), 菊池ヒサ子(編)(1980) 思い出の記 : 一人の一生

[5] Post J.E., Heaney P.J., Fischer T.B., Ilton E.S. (2022) Manjiroite or hydrous hollandite ?. American Mineralogist, 107, 564-571.

IMA No./year: 1967-009

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M15937; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 135971(Handbook of Mineralogyから引用)

福地鉱 / Fukuchilite

Cu3FeS8

模式地:秋田県鹿角市花輪鉱山

第一文献:Kajiwara Y. (1969) Fukuchilite, Cu3FeS8, a new mineral from the Hanawa mine, Akita Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 5, 399-416.

第二文献:Bayliss P. (1989) Crystal chemistry and crystallography of some minerals within the pyrite group. American Mineralogist 74, 1168-1176.

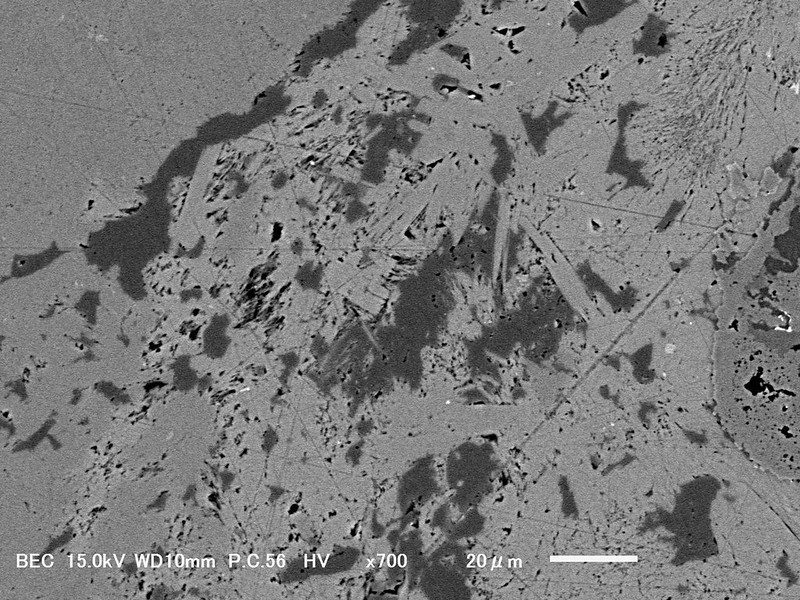

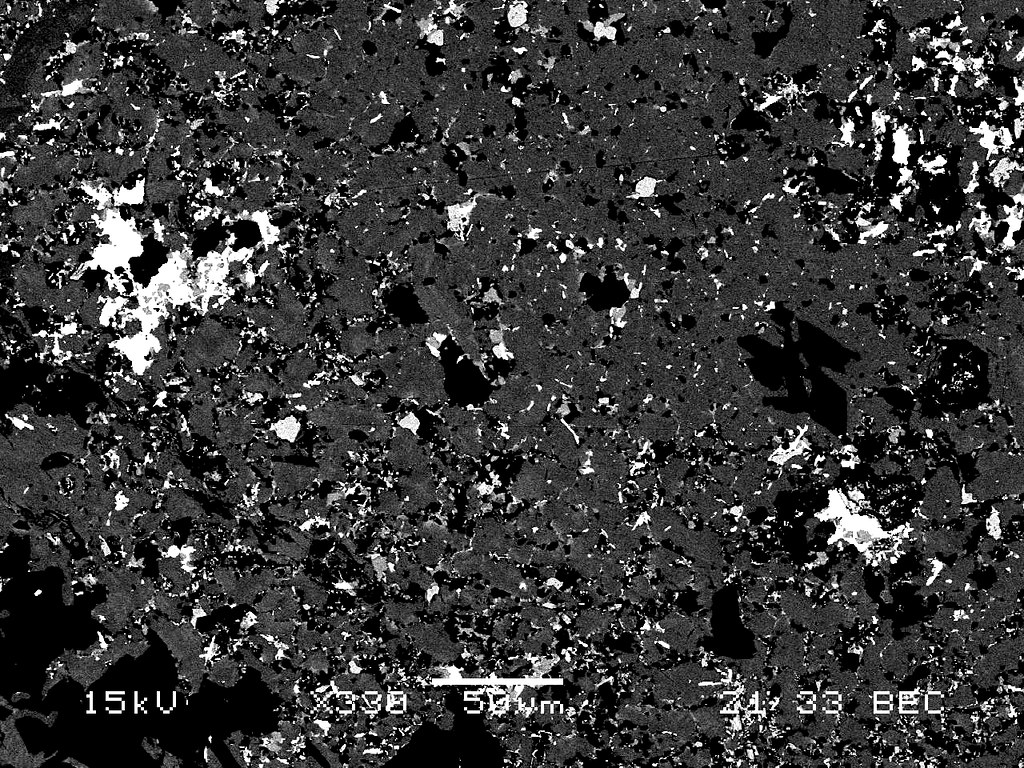

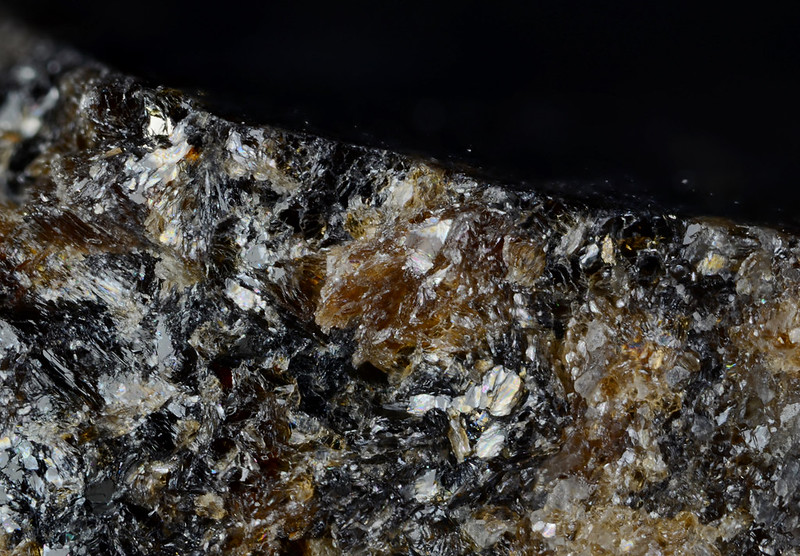

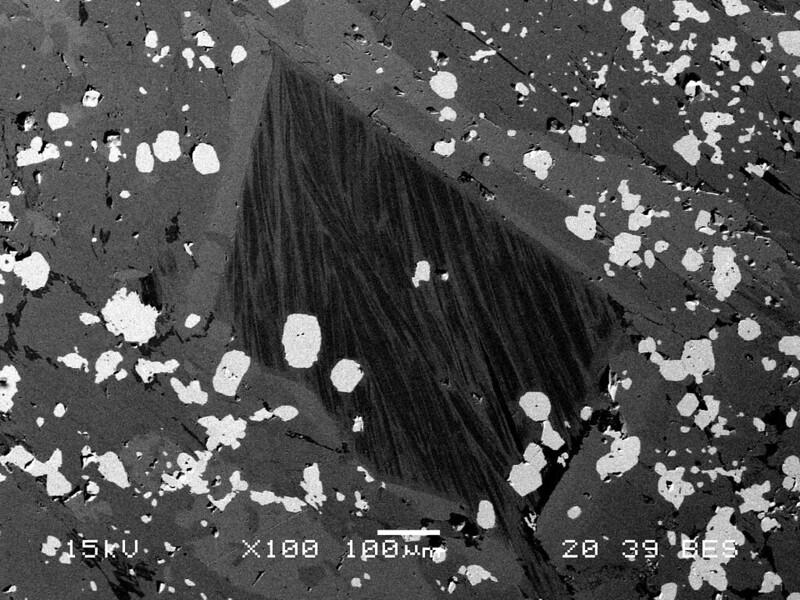

模式地標本 緑礬(ろうは)に埋もれた一見なんだかよくわからない黒色塊(中央やや左)に福地鉱は含まれる。黄色塊(ほぼ黄鉄鉱)には福地鉱は全く含まれていなかった。

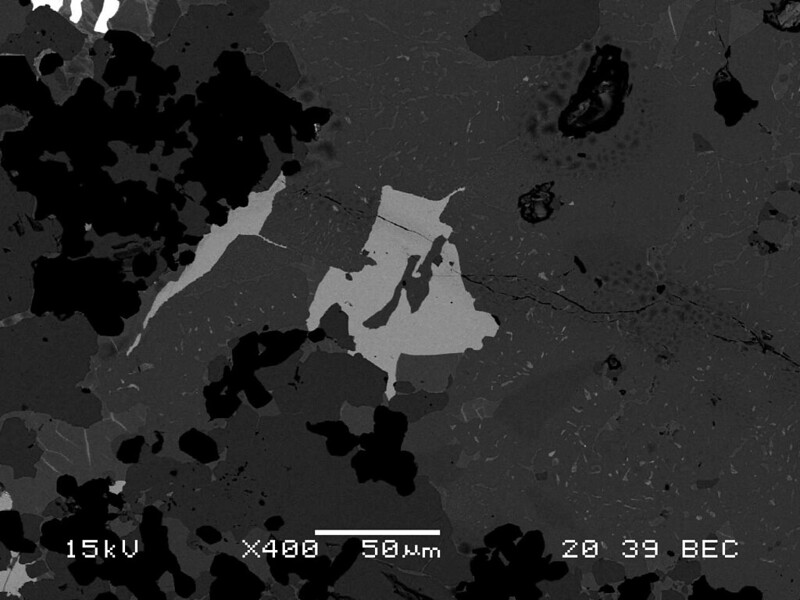

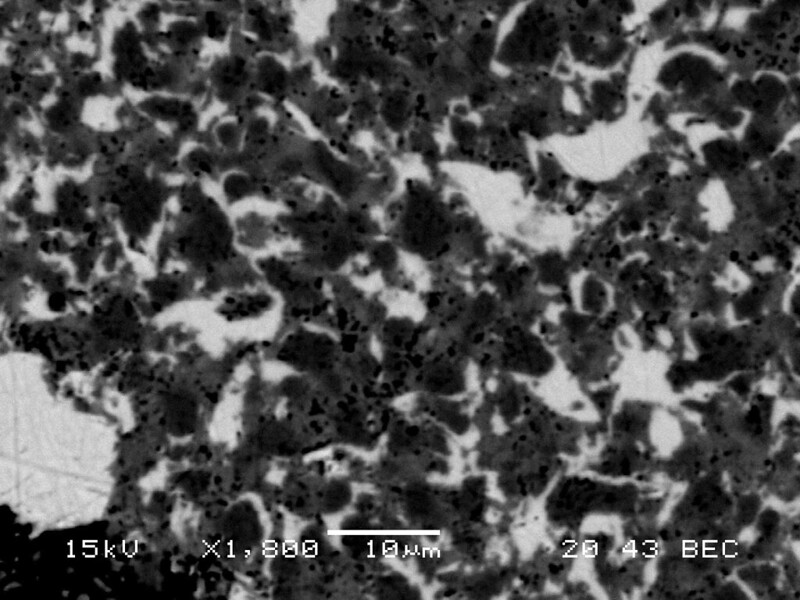

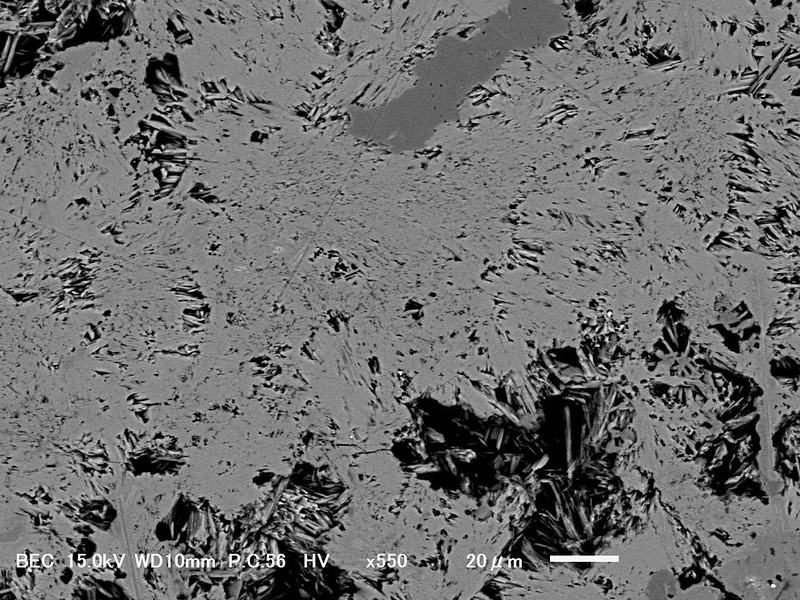

SEM写真1 中央の複雑の組織を示す部分に福地鉱は含まれている。明るい灰色はコベリン。暗い灰色は黄鉄鉱。

さらに拡大してコントラストを強調したSEM写真。一番明るい灰色はコベリン。最も暗いところは黄鉄鉱。それらの中間色が福地鉱。基本的に数ミクロン程度であるため分析が困難だが、なんとか分析してみるとCu2.96-3.03Fe0.98-1.27S8という化学組成だった。

福地鉱は東京大学の大学院生だった梶原良道によって岩手県花輪鉱山から発見され、鉱物学・地質学者の福地信世に因み命名された。記載論文は梶原が東京教育大学(筑波大学の前身)に就職した後の1969年に出版されている[1]。福地鉱の発見により梶原は櫻井賞(第12号)を受賞した。

福地信世(1877-1934)は東京帝国大学を卒業し大学院に進んだ。古河鉱業に入社し、のちに東京帝国大学の講師となる。神保小虎・滝本鐙三と共にとりまとめた日本鉱物誌第二版は1916年に出版されている。福地は多くの黒鉱型鉱床を研究しその成因について一つの考えを持つに至った。黒鉱型鉱床の起源について交代鉱床という考えの方が主流派だった中で、福地は「黒鉱型鉱床=沈殿鉱床」ということを初めて指摘している(明治37年・1904年)[2]。現代では海底へ噴出した熱水から沈殿した硫化物などが黒鉱型鉱床の起源ということが明らかになっており、福地の考えは正しかった。

福地鉱の発見地である花輪鉱山は秋田県鹿角市と岩手県安代町の県境に位置するが、岩手県側に事務所があった。そのため鉱山の所在地を示す際は一般的には岩手県とされるが、福地鉱が発見された本山鉱床は秋田県側に位置するため、福地鉱の産地は秋田県として記載されている[1]。花輪鉱山は主に黒鉱から構成される明通鉱床群+女平鉱床と、黄鉱から構成される元山鉱床群に区分され、福地鉱の産地である本山鉱床は元山鉱床群に属する[3]。福地鉱は石膏・硬石膏・重晶石が主体の鉱体中に、コベリンや黄鉄鉱に伴われて産出する。

福地鉱は複数の論文で検証が行われている[4-6]。模式地の福地鉱はCalgary大学(カナダ)に渡り、そこでの検証において福地鉱はCuS2-FeS2系の固溶体として報告された。その化学組成は(Cu,Fe)S2とされ[5]、CuS2は福地鉱に先だって知られていたヴィラマニン鉱(Villamanínite)という別の鉱物の端成分となるため、化学組成だけをみると福地鉱とは区別できない。そのため福地鉱は抹消すべきだという提案が新鉱物・命名・分類委員会へ提出されたことがある[6]。しかしながら福地鉱とヴィラマニン鉱が同一であるという十分な証拠が無かったためにその提案は否決され、福地鉱は現在まで日本産の新種として存続している.このような経緯からか記載論文のCu3FeS8が福地鉱の化学組成としてオフィシャルリストに掲載されている。

写真の標本は模式地から得られた標本となる。一枚目には福地鉱を含む塊を掲載した。標本は全体としては緑礬(ろうは)であり、その中に小さな黒色塊と黄色塊が埋もれている。黄色塊は黄鉄鉱ばかりだが、黒色塊には福地鉱が入っている。二枚目に示す黒色塊の断面SEM写真で、中央にある複雑な組織を示す300-400ミクロン程度の粒中に福地鉱が認められる。それ以外ののっぺりとした灰色の部分はコベリンになる。三枚目にさらに拡大したSEM写真を示した。相当わかりにくいと思うが、もっとも明るい灰色部はコベリンで、もっとも暗い部分が黄鉄鉱、そしてそれらの中間的な色合いを示す部分が福地鉱となる。サイズはせいぜい数ミクロンしかないが過去の文献も同様である。中間色の部分を分析するとCu2.96-3.03Fe0.98-1.27S8という化学組成になり、これは梶原の提案する組成:Cu3FeS8とおおむね一致した。

[1] 第一文献

[2] 大橋良一 (1962) 黒鉱型鉱床の形態および成因.鉱山地質, 53, 172-174.

[3] 斎藤憲 (1984) 花輪鉱山. 日本鉱業会誌, 100, 882-887.

[4] Shimazaki H., Clark L.A. (1970) Synthetic FeS2-CuS2 solid solution and fukuchilite-like minerals. The Canadian Mineralogist, 10, 648-664.

[5] Yui S. (1972) Quantitative electron-probe microanalysis of sulphide minerals. In G. Shinoda, K. Kohra, and T. Ichinokawa, Eds. Proceedings, Sixth International Conference on X-ray Optics and Microanalysis, p.749-753. University of Tokyo Press, Tokyo.

[6] 第二文献

IMA No./year: 1967-033

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M16288, National Museum of Natural History; 120635, Washington, D.C., USA(Handbook of Mineralogyから引用)

イットリウム飯盛石 / Iimoriite-(Y)

Y2 (SiO4)(CO3)

模式地:福島県川俣町房又・水晶山

第一文献:Kato A., Nagashima K. (1970) Iimoriite (Y,Ca,Zr)15(Mg,Fe3+,Al)(Si,Al,P)9O34(OH)16. in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 85-86.

第二文献:Hughes J.M., Foord E.E., Jai-Nhuknan J., Bell J.M. (1996) The atomic arrangement of iimoriite-(Y), Y2(SiO4)(CO3). The Canadian Mineralogist, 34, 817-820.

イットリウム飯盛石は国立科学博物館の加藤昭と筑波大学の長島弘三によって見いだされた新種の鉱物で、理化学研究所の飯盛里安(1885-1982)と飯盛武夫(1912-1943)親子にちなみ命名された。飯盛石の発見により、長島弘三は櫻井賞(第11号)を受賞している。

福島県川俣町房又および水晶山にある珪石採石所において巨大なペグマタイト鉱床が発見され、この鉱床から希元素を含む鉱物が数多く産出した。これらは飯盛親子と畑晋によって次々に記載されている[例えば1-3]。飯盛石が見いだされた石英-微斜長石ペグマタイトも房又地域にあり、この地域の希元素鉱物について先に研究業績を上げていた飯盛親子の名前を由来にして、飯盛石は命名された。

飯盛里安はかつて「長手石」という鉱物を記載している[4]。長手石は石川県羽咋市長手島の花崗閃緑岩ペグマタイトから産出した黒色柱状結晶で、リン成分を多く含む褐簾石族の鉱物である。リン成分を多く含む褐簾石は世界でもほとんど例がないのでその詳細が非常に気になるところであるが、戦災で模式標本は消失したために幻の鉱物となっている。

飯盛石の化学組成・格子定数の値は第一文献の発表の後に大きく改訂されている。1975年にアラスカから見つかった飯盛石を用いた研究によって化学組成と格子定数が現在のように改訂され、飯盛石の模式標本もラスカ産飯盛石と同じ化学組成・格子定数であったことが確認されている[6]。第一文献に記されている飯盛石の化学組成および格子定数は誤りであったが、それでも先に発見されているという一点において飯盛石は優先権があった。飯盛石の結晶構造が解明されるのは1996年のことで、アラスカ産の飯盛石が研究に用いられた[7]。

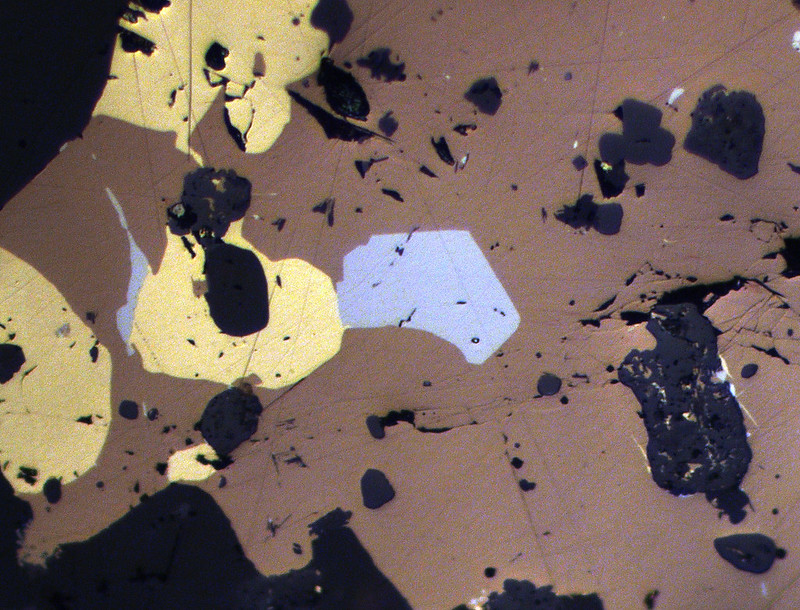

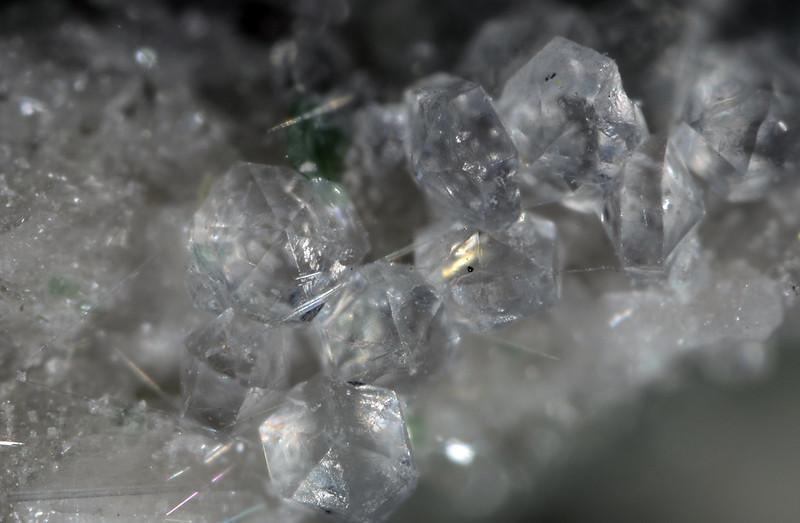

上に掲載した2枚の写真はいずれも水晶山から産出した飯盛石となる。一枚目の写真は飯盛石の集合体で、長石に似た雰囲気となっている。二枚目の写真は飯盛石の結晶で、水晶山に詳しい方から恵与いただいた。飯盛石はピンク色を帯びた透明な結晶として褐簾石の隙間に鎮座している。

[1] Iimori S., Hata S. (1938) Japanese Thorogummite and Its Parent Mineral. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 447-454.

[2] Iimori T. (1938) Tengerite found in Iisaka, and Its Chemical Composition. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 832-834.

[3] Hata S. (1938) Abukumalite, a new yttrium mineral. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research, 34, 1018-1023.

[4] Iimori S., Yoshimura J., Hata S. (1931) A new radioactive mineral found in Japan. Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Research, Tokyo, 15, 83-88.

[5] Fleischer M. (1973) New Mineral Names. American Mineralogist, 58, 139-141.

[6] Foord et al. (1984) New data for iimoriite. American Mineralogist, 69, 196-199.

[7] 第二文献

IMA No./year: 1967(1997s.p.)

IMA Status: A (approved)

模式標本:不明

灰エリオン沸石 / Erionite-Ca

Ca5[Si26Al10O72]·30H2O

模式地:新潟県新潟市間瀬

第一文献:Harada K., Iwamoto S., Kihara K. (1967) Erionite, phillipsite and gonnardite in the amygdales of altered basalt from Mazé, Niigata Prefecture, Japan. American Mineralogist, 52, 1785-1794.

第二文献:Gualtieri A., Artioli G., Passaglia E., Bigi S., Viani A., Hanson J.C. (1998) Crystal structure-crystal chemistry relationships in the zeolites erionite and offretite. American Mineralogist, 83, 590-606.

灰エリオン沸石は秩父自然科学博物館の原田一雄らにより新潟県新潟市間瀬から見いだされた沸石族の鉱物である。発表では日本初産出のエリオン沸石の報告という立ち位置であり、新鉱物として発表されたわけではなかった[1]。その後、1997年に沸石超族の命名規約の変更によってエリオン沸石としては初めてのカルシウム(Ca)タイプということが再認識され、それ以降、間瀬産のエリオン沸石はErionite-Caという新種に昇格した[2]。和名ではカルシウムの和名である「灰」を頭につけて灰エリオン沸石と呼ぶ。エリオン沸石については他にナトリウム(Na)とカリウム(K)に富む種が知られている。

沸石はゼオライト(zeolite)とも表現され、それは「沸騰する石」という意味のギリシア語に基づく。沸石は水(H2O)を含んでおり、加熱するとその水が脱離してまるで沸騰しているように見えることに由来している。今となっては沸石(ゼオライト)は鉱物学的には特定のまとまりを示す名称であり、沸石超族の略称として使用されている。そして沸石は、シリコン(Si)、アルミニウム(Al)、酸素(O)で編まれた籠を組み合わせた構造となっており、シリコン-アルミニウム置換による電荷不足を中和するように陽イオンを籠の中に取り込む。鉱物分類としては、まず骨格構造によって系列(シリーズ)が分けられ、その次に陽イオンによって個別の種が確定する。カゴの中には水も含まれるが、それは鉱物種の分類には使われない。エリオン沸石の骨格は国際ゼオライト学会により「ERI」と名付けられ、優れた陽イオン交換性を有する特徴がある[3]。ただし、その結晶は鋭く尖って砕ける特徴があるために、吸引による発がん性があることが指摘されている。

エリオン沸石の歴史を振り返ってみよう。1898年にアメリカオレゴン州のDurkee Fire Opal鉱山から羊の毛のような集合体の鉱物が発見され、ギリシャ語で羊毛を意味する「εριον」にちなんでエリオン沸石(Erionite)と命名された[4]。そのエリオン沸石はナトリウム(Na)タイプであったので、沸石超族の命名規約でこれがソーダエリオン沸石(Erionite-Na)とされる。続いて1964年にアメリカオレゴン州のRomeから報告されていたエリオン沸石[5]がカリウム(K)タイプだったので、これを元にカリエリオン沸石(Erionite-K)も確立される。カルシウム(Ca)タイプはエリオン沸石の中で最も新しく、1967年に原田らが報告した新潟県間瀬のエリオン沸石が灰エリオン沸石(Erionite-Ca)という新種に再分類された。また、最初のエリオン沸石の産地、アメリカオレゴン州のDurkee Fire Opal鉱山からもカルシウムタイプが発見されている。

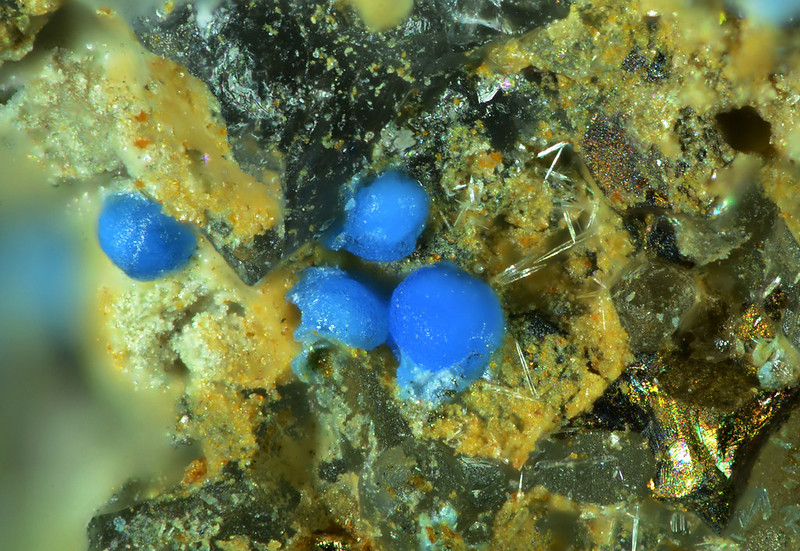

写真は模式地と福島県霊山町の灰エリオン沸石になる。模式地の標本には累帯構造があり、分析箇所によって灰エリオン沸石、ソーダエリオン沸石、カリエリオン沸石のいずれも出てくる。根元のほうに灰エリオン沸石が多い傾向が見られた。一方の霊山町の標本については累帯構造がなく、全体が灰エリオン沸石になる。

[1] 第一文献

[2] Coombs D.S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J.D., Liebau F., Mandarino J.A., Minato H., Nickel E.H., Passaglia E., Peacor D.R., Quartieri S., Rinaldi .R, Ross M., Sheppard R.A., Tillmanns E., Vezzalini G., (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names, The Canadian Mineralogist, 35, 1571-1606.

[3] 第二文献

[4] Eakle A.S. (1898) Erionite, a new zeolite, American Journal of Science, 156, 66-68.

[5] Eberly P.E. (1964) Absorption properties of naturally occurring erionite and its cationic-exchanged forms. American Mineralogist, 49, 30-40.

IMA No./year: 1968-004a

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M16183, National School of Mines, Paris, France; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 121005 (Handbook of Mineralogyから引用)

褐錫鉱 / Stannoidite

Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12

模式地:岡山県美作市金生鉱山

第一文献:Kato A. (1969) Stannoidite, Cu5(Fe,Zn)2SnS8, a new stannite-like mineral from the Konjo mine, Okayama Prefecture, Japan. Bulletin National Science Museum, Tokyo, 12, 165-172.

第二文献:Kudoh Y., Takéuchi Y. (1976) The superstructure of stannoidite. Zeitschrift für Kristallographie, 144, 145-160.

上の標本の拡大写真。

中央の大きめの割れ口を見せる褐錫鉱を金色が強めモースン鉱が取り囲む。

褐錫鉱は国立科学博物館の加藤昭によって見いだされた新鉱物で、黄錫鉱(Stannite)と物理・化学的性質が似ていることから、「類似」を表すギリシア語「eidos」(もしくはラテン語「oïda」)を併せてStannoiditeと命名された。その独特な色と化学成分から和名では褐錫鉱と呼ぶ。読みは「かっしゃくこう」である。

加藤が著した原著論文には発見の経緯が記されている[1]。それ補足する形で褐錫鉱が承認されるまでの流れを追ってみたい。まず黄錫鉱という鉱物があり、それはそうとう以前から知られていた。そして研究者らが黄錫鉱を調べている中で黄錫鉱としては異常な光学性をもつ鉱物が見いだされていくようになる。それらは「Isostannite」や「Zinnkies?」などと呼ばれていたが、1960年に「Hexastannite」と呼ばれるようになる[2]。その一方でそれは新鉱物とするにはデータが不足しており、詳細なデータがそろうまで名前だけの存在であった[3]。そして日本からもこのHexastanniteが各地の鉱山から報告されるようになっていくが、微細なため光学的性質からの同定にとどまっていた[4-6]。

そのような状況であったが、単結晶X線回折にも使える大きなHexastanniteが岡山県金生(こんじょう)鉱山から見いだされた。加藤はこのHexastanniteからデータを集め、国際鉱物学連合の新鉱物・命名・分類委員会は加藤に対して新しい名前を付けることを許可し、褐錫鉱(Stannoidite)が生まれることになった。一方で、Hexastanniteは模式標本の研究が完了するまでその名前を残すことになった。後の研究でHexastanniteは褐錫鉱と同じ鉱物であることが判明したとされるが、その具体的な文献を見つけることができなかった。国産のHexastanniteについては再検証が行われており、いずれも褐錫鉱であることが判明している[7]。また褐錫鉱の化学組成は当初はCu5(Fe,Zn)2SnS8と報告されたが、後の単結晶X線解析によってCu8(Fe,Zn)3Sn2S12へ改められた[8]。

写真はいくつかの産地からの標本となる。記載論文は褐錫鉱の独特の色を「blass brown」と表現した。粒子が大きいと褐色が強く出るためそういった標本は肉眼でも鑑定は容易だが、微細な場合はほぼ黒一色となり、見た目での鑑定が不可能になる。しばしば結晶の周囲がモースン鉱(Mawsonite: Cu6Fe2SnS8)で取り囲まれる。

[1] 第一文献

[2] Ramdohr P. (1960) Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, 3rd Ed. P514-515.

[3] Fleischer M. (1961) New Mineral Names, American Mineralogist, 46, 1204.

[4] Nakamura T. (1961) Mineralization and wall-rock alteration at the Ashio copper mine, Japan. Jounal Institute Polytechnics, Osaka City University, ser.G., v.5, 53-127.

[5] 清水照夫, 加藤昭, 松尾源一郎 (1966) 京都府富国鉱山産の鉱物 特にコサラ鉱・ブーランジェ鉱・六方黄錫鉱・次成砒素鉱物について. 地学研究, 17, 201-209.

[6] 今井秀喜, 藤木良規, 塚越重明 (1967) 近畿地方西部の中生代後期ないし新生代初期鉱床生成区. 鉱山地質, 17, 50 (第17回学術講演要旨).

[7] Kato A. and Fujiki Y. (1969) The occurrence of stannoidites from the xenothermal ore deposits of the Akenobe, Ikuno, and Tada mines, Hyogo Prefecture, and the Fukoku mine, Kyoto Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 5, 417-433.

[8] 第二文献

IMA No./year: 1968-014

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 M16403, National School of Mines, Paris, France; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 121926, 160136 (Handbook of Mineralogyから引用)

河津鉱 / Kawazulite

Bi2Te2Se

模式地:静岡県下田市河津鉱山

第一文献: Kato A (1970) Kawazulite Bi2Te2Se, in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 87-88.

第二文献:Miller R (1981) Kawazulite Bi2Te2Se, related bismuth minerals and selenian covellite from the Northwest Territories. The Canadian Mineralogist, 19, 341-348.

河津鉱は国立科学博物館の加藤昭によって記載された新鉱物で、発見地である河津鉱山から名付けられた。1969年の鉱物学会で河津鉱が発表され[1]、1970年に地質調査所から発行されたIntroduction to Japanese Mineralsでも紹介されいるものの[2]、現在までに正規の記載論文は出版されていない。また、タイプ標本は櫻井欽一の標本であることが知られる[3]。その当時、河津鉱の確実な標本は櫻井標本の一個体だけだった[4]。

河津鉱山は安山岩質岩を母岩とした中温の熱水鉱床で金を伴う。いくつかの鉱脈と支山が知られ、南西側にある大沢樋と檜沢樋では黄鉄鉱化作用を伴ったテルルに富む鉱脈を採掘していた。そのため櫻井標本の河津鉱は大沢樋もしくは檜沢樋のどちらかから産出したものと推測されるが、文献にはその詳細が書かれていない。またこれらの樋も実際は大沢樋○号坑といった様にさらに細分化されており、その何号坑かで産出鉱物組み合わせが変わってくる。そのため自分の標本ならば樋や坑といった詳細な産地もラベルに記載したい。

海外では1981年にカナダ、ノースウエスト準州にある小規模なウラン(U)-銅(Cu)鉱床から河津鉱が見いだされている[5]。その後、アメリカやロシア、日本でも寿都鉱山[6]から産出が知られるようになったが、稀少鉱物であり資源として利用もないことから、河津鉱は愛石家の間だけで主に認識される鉱物であろう。一方で物質としてのBi2Te2Seは鉱物の河津鉱より先に合成物で知られており[7]、こちらは今現在の物理業界では大変有名となっている。2016年のノーベル物理学賞を受賞した研究者によって理論的に予想されていた「トポロジカル絶縁体」、それを体現する物質の一つがBi2Te2Seであり、それは河津鉱の端成分。河津鉱は天然に生じるトポロジカル絶縁体と呼ばれた[8]。

上の写真は河津鉱山大沢樋2号坑から得られた河津鉱の標本となる。銀白色の非常に薄い板という典型的な惨状となっている。この標本は分析を行い河津鉱であることを確認してあるが、全く同様の産状で硫テルル蒼鉛鉱(Tetradymite) (Bi2Te2S)やパラグアナジュアト鉱 (Paraguanajuatite) (Bi2Se3)が産出する。また、一枚の板が河津鉱+ボーダノウィッチ鉱(Bohdanowiczite) (AgBiSe2)で構成されていることもあった。率直な感想では肉眼での鑑定はほとんど不可能に近いと思える。また下の写真は合成した河津鉱の結晶になる。天然では見かけることのない河津鉱の結晶だが、合成するのは容易である。

[1] 加藤昭 (1969) 新鉱物河津鉱(Kawazulite)Bi2Te2Se. 日本鉱物学会年会講演予講集, P33.

[2] Kato A. (1970) Kawazulite Bi2Te2S, in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 87-88.

[3] Fleischer M. (1972) New mineral names. American Mineralogist, 57, 1311-1317.

[4] 加藤昭 (1973) 櫻井鉱物標本, 櫻井欽一博士還暦記念事業会, pp.177.

[5] Miller R. (1981) Kawazulite Bi2Te2Se, related bismuth minerals and selenian covellite from the Northwest Territories. The Canadian Mineralogist, 19, 341-348.

[6] Shimizu M., Schmidt S.T., Stanley C.J., Tsunoda K.(1995) Kawazulite and unnamed Bi3(Te, Se, S)4in Ag-Bi-Te-Se-S mineralization from the Suttsu mine, Hokkaido, Japan. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 169, 305–308.

[7] Nakajima S. (1963) The crystal structure of Bi2Te3-xSex. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 24, 479-485.

[8] Gehring P., Benia H.M., Weng Y., Dinnebier R., Ast, C.R., Burghard M., Kern K. (2013) A Natural Topological Insulator. Nano Letters, 13, 1179-1184.

IMA No./year: 1968-028(2012s.p.)

IMA Status: Rd (redefined)

模式標本:東北大学 (Handbook of Mineralogyから引用) → 産総研地質標本館GSJ M28255, GSJ M28842(坂野氏調べ)

神津閃石 / Mangano-ferri-eckermannite (原記載はKozulite)

NaNa2(Mn2+4Fe3+)Si8O22(OH)2

模式地:岩手県田野畑村田野畑鉱山松前沢鉱床

第一文献:南部松夫, 谷田勝俊, 北村強 (1969) 岩手県田野畑鉱山産新鉱物神津閃石について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 62, 311-328.

第二文献:Barkley M.C., Yang H., Downs R.T. (2010) Kôzulite, an Mn-rich alkali amphibole. Acta Crystallographica. E66, i83.

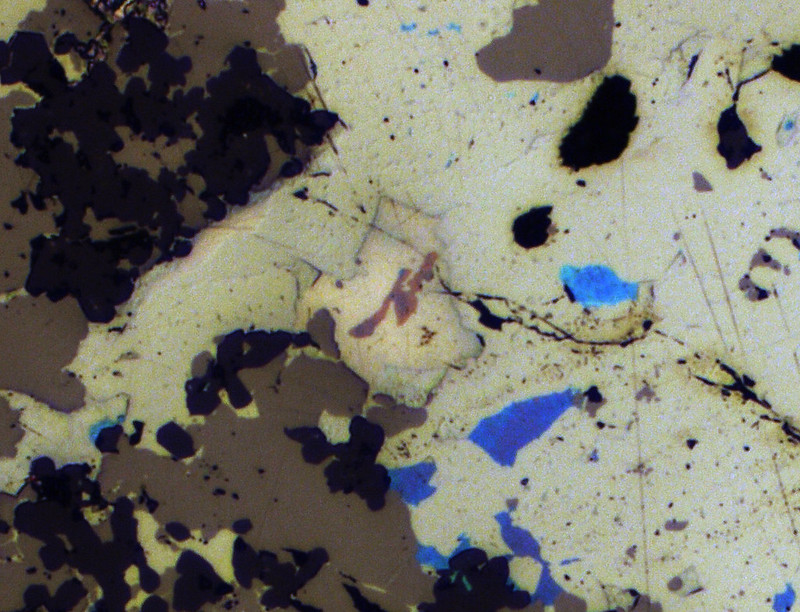

模式地標本 愛石家ほど受け入れられないかもしれないが、分析してみるとこれが神津閃石だった。神津閃石は含マンガンエッケルマン閃石と組成的に連続するので、見た目も基本的に同じ。

神津閃石は東北大学の南部松夫らによって岩手県田野畑鉱山から見いだされた新種の角閃石で、鉱物名は東北大学で岩石鉱物鉱床学教室を設立した鉱物学者・岩石学者の神津俶祐(こうづしゅくすけ)(1880-1955)にちなむ。南部は神津閃石の発見により櫻井賞第8号メダルを受賞した。

神津閃石は角閃石超族の一員である。角閃石超族はAB2C5T8O22W1-2を一般式としており、Oを除くアルファベットの部分に様々な元素が多様な置換様式で入る。その多様性により角閃石超族を構成する種は100を軽く越えており、時代を経るごとに一定の規約で種を分別することが困難になってきている。そのため角閃石の命名規約はこれまでに何度も改訂されており、現時点は2012年のものが最新である[1]。一方でこの命名規約は一律的では無い。多くの例外をもうけており、その内容は大変ややこしくなっている。いずれにしても角閃石の論文を読む際はいつの命名規約の時に書かれたものかを意識する必要がある。

神津閃石に関して言うとこれまでは神津閃石(Kozulite)という名称であったものが、2012年の改訂で化学組成の定義はそのままに名前が変更されてしまった。そのためIMA StatusはRd(redefined)となっている。この命名規約の肝を簡潔に記すと「マグネシウム(Mg)とアルミニウム(Al)を主成分とする種についてのみ根源名を認める」である。つまりマグネシウムとアルミニウムを主成分とするエッケルマン閃石からみて、神津閃石はマンガン(Mn2+)と三価鉄(Fe3+)を置換した内容となる。そして、マンガン優位を意味する「マンガノ(mangano)」と三価鉄優位を意味する「フェリ(ferri)」が根源名:エッケルマン閃石(eckermannite)の接頭語となり、結果、マンガノフェリエッケルマン閃石(Mangano-ferri-eckermannite)が現時点での正式な学名となっている。ただし日本では慣例的に和名で記すので、そこで神津閃石とすることには問題は無い。

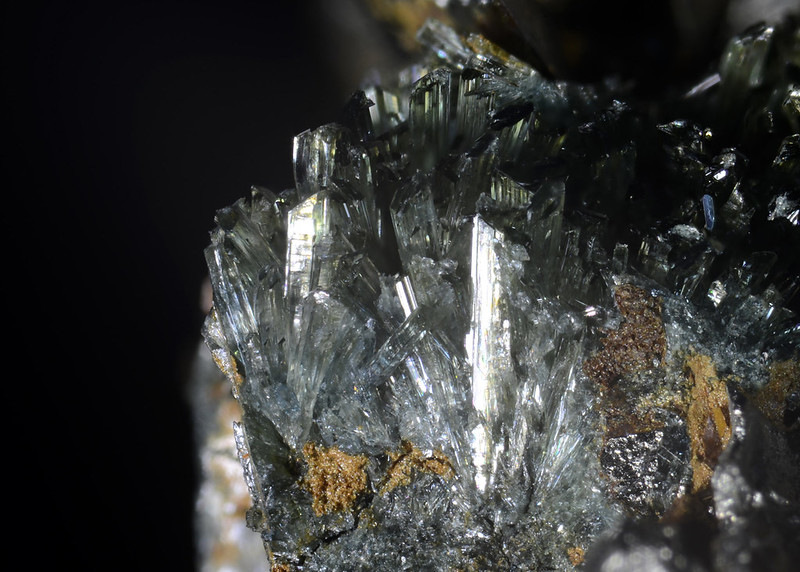

南部らは神津閃石の産状や化学組成、X線回折パターンなど新鉱物記載には十分な鉱物学的情報を記載したが[2]、結晶構造の解析までは行っていない。2010年になり神津閃石の結晶構造解析を行ったという論文が出版されたが[3]、内容を見たら神津閃石ではなかった。この論文中で使用された結晶の化学組成の特徴をまとめるとMg > Mn2+およびFe3+ > Alであるため、これはマグネシオアルベソン閃石(Magnesio-arfvedsonite)である。田野畑産の試料を使ったことは確かなようであるが、いずれにしても客観的事実として神津閃石の結晶構造解析はいまだ行われていないことになる。

神津閃石はブラウン鉱・バラ輝石・石英などを伴い、肉眼的に帯赤黒色ないし黒色を示すことが第一文献に記されている。実際にこういったいわゆる神津閃石の標本は田野畑鉱山で多くみかける。ところがそれらを分析してみるとことごとくが神津閃石ではなかった。一方で、神津閃石は写真のようなオレンジ色の結晶の中から見つかる。このような結晶の多くは含マンガンマグネシオアルベソン閃石であるが、そこからほんのちょっと二価マンガンが増えれば神津閃石である。つまり含マンガンマグネシオアルベソン閃石と神津閃石は外観が共通し、見た目で分けることはできない。むしろ赤々黒々というのはなんらかの極端な変化が生じた結果の、まったくの別種になる。ただし、それも一筋縄ではいかず、なかなか難しい。

[1] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist, 97, 2031-2048

[2] 第一文献

[3] 第二文献

模式地標本 一般にこうったものが神津閃石の標本とされていたが、調べた範囲では神津閃石ではないことだけは確実。一方でこういった標本は中身が複雑で鉱物種を特定することが非常に困難。とりあえずアルカリ角閃石としてラベルを書くほかない。

IMA No./year: 1968-030

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (Handbook of Mineralogyから引用)

阿仁鉱 / Anilite

Cu7S4

模式地:秋田県北秋田市阿仁鉱山(旧:阿仁町)

第一文献: Morimoto N., Koto K., Shimazaki Y. (1969) Anilite, Cu7S4, a new mineral. American Mineralogist, 54, 1256-1269.

第二文献:Koto K., Nobuo M. (1970) The crystal structure of anilite. Acta Crystallographica, B26, 915-924.

阿仁鉱は大阪大学の森本信男らによって見いだされた新鉱物で、模式地にちなんで命名された。森本は阿仁鉱の発見により櫻井賞第18号メダルを受賞している。

森本は阿仁鉱山からデュルレ鉱(Djurleite: Cu31S16)も見いだしており、これもかつて国産新鉱物と言われた。しかしそれはちょっと違う。日本産のデュルレ鉱の記載は本家の記載論文に先立って行われたための誤解であって、実際にはメキシコから先に見つかって命名されている[1,2]。それでも発見そのものはほぼ同時期だったこともまた誤解の原因であろう。デュルレ鉱はウプサラ大学の教授であったSeved Djurle(1928-2000)にちなんで命名され、阿仁鉱山においては阿仁鉱山と共通する外観のため、見た目で区別することができない。

阿仁鉱とデュルレ鉱は銅-硫黄(Cu-S)成分系の鉱物で、似たような化学組成で輝銅鉱(Chalcocite: Cu2S)と方輝銅鉱(Digenite: Cu1.8S)も知られる。これらをCuxSとして表すと、x=2が輝銅鉱、x=1.94がデュルレ鉱、x=1.8が方輝銅鉱となる。阿仁鉱はx=1.75である。一方でこれらが全部共存することはなく、生成の温度によって組み合わせが異なる。阿仁鉱はデュルレ鉱と共存することが多い[3]。ざっくり示すと、低温では阿仁鉱やデュルレ鉱が出現し、高温では輝銅鉱や方輝銅鉱が安定となる。

阿仁鉱の安定領域(とくに温度)は非常に狭い[4]。阿仁鉱は70℃以上でコベリンと方輝銅鉱へ分解してしまう。瞬間的に発生するような熱や衝撃にも非常に弱く、例えば分析用の薄片を作る際の研磨や、粉末X線回折のための乳鉢でのすりつぶしでもあっさり分解してしまう。それゆえに阿仁鉱は存在していたとしても方輝銅鉱として誤って認識されていた可能性がある。今となっては液体窒素で冷やしながら試料を加工することで阿仁鉱の粉末X線パーターンが取得できることが判明しており、多くの産地から阿仁鉱の産出が報告されている。

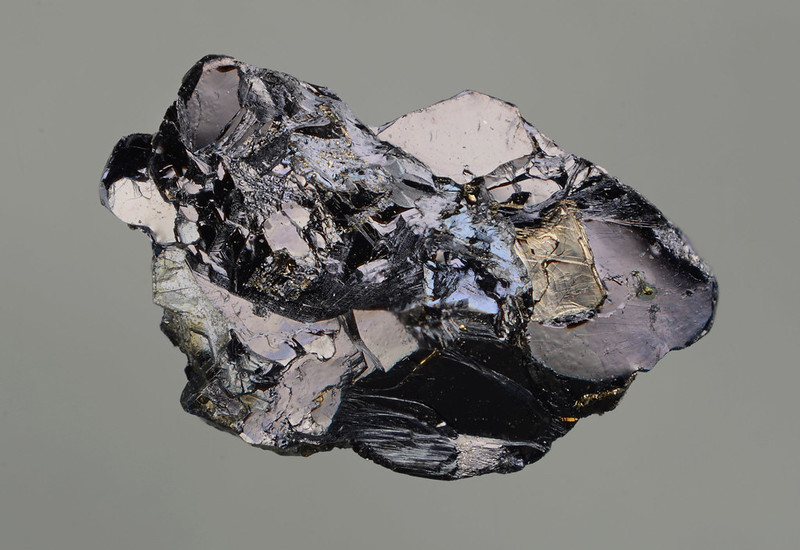

阿仁鉱山は元は金鉱山として開発されたが、次第に銀・銅が主な鉱石となり、享保年間には産銅日本一となったことが知られる。幾度かの休山をはさみ昭和の時代まで操業していた。写真の標本は阿仁鉱山から産出した結晶標本となる。一見では単結晶にみえる標本であっても、そのほとんどは阿仁鉱+デュルレ鉱の混合であることが知られている[3]。この標本もおそらくはそうであろう。阿仁鉱とデュルレ鉱の結晶構造では硫黄の配列がわりと似ており、その硫黄が並ぶ面を介してエピタキシャル関係が成立しやすい[3, 5]。

[1] Roseboom E.H. (1962) Djurleite, Cu1.96S, a new mineral. American Mineralogist, 47, 1181-1184.

[2] Morimoto N (1962) Djurleite, a new copper sulphide mineral. Mineralogical Journal, 3, 338-344.

[3] 第一文献

[4] Morimoto N., Koto K. (1970) Phase relations of the Cu-S system at low temperatures: stability of anilite. American Mineralogist, 55, 106-117.

[5] 第二文献

IMA No./year: 1969-024

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 MA5635; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, C252, 98012, 94600(Handbook of Mineralogyから引用)

若林鉱 / Wakabayashilite

(As,Sb)6As4S14

模式地:群馬県下仁田町西ノ牧鉱山

第一文献: Kato A., Sakurai K., Ohsumi K. (1970) Wakabayashilite (As,Sb)11S18, in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 39, 92-93.

第二文献: Bindi L, Bonazzi P, Zoppi M, Spry P G (2014) Chemical variability in wakabayashilite: a real feature or an analytical artifact?. Mineralogical Magazine, 78, 693-702.

若林鉱は国立科学博物館の加藤昭らによって群馬県西ノ牧鉱山から発見され、若林弥一郎にちなみ命名された。模式地の若林鉱について記載論文はこれまで出版されておらず、Introduction to Japanese Mineralsにおいてその概略が報告されるにとどまっている[1]。また若林鉱の二番目の産地としてアメリカのWhite Cap鉱山も同時に記されている[1]。

若林弥一郎(1874-1943)は東京帝国大学を卒業し、三菱鉱業の鉱山技師として奉職した。若林は鉱物収集家としても有名で、後に若林標本と呼ばれる鉱物コレクションを遺す。若林標本は東京大学総合博物館に寄贈され、東大出版会から型録が出版されている[2]。若林標本について実質的な標本管理を行った豊遙秋によって、「雄黄」とラベルがついた西ノ牧鉱山産の標本に若林鉱が伴われていることが見いだされた。また若林標本は古くから研究に使用されて、その成果はBirträge zur Mineralogie von Japan[3]や日本鉱物誌第三版[4]にも収録されている。

西ノ牧鉱山は昭和20年代から採掘された鉱山で、安山岩中の石英脈に伴われる鶏冠石(Realgar)や雄黄(Opiment)を鉱石としていた。いずれも砒素(As)と硫黄(S)からなる鉱物で、鶏冠石は華々しく目立つ赤色を特徴としている。雄黄もその名が示すように黄色を呈する鉱物で、通常は塊状や箔状で産出するが、西ノ牧鉱山では針状の産状が知られていた。実際はこれが若林鉱であったが、以前は深く調べられることもなく「針状雄黄」という名前で標本が流通していた。

記載論文が出版されていないためこの針状雄黄が調べられた経緯は定かではないが、加藤らの研究によってこの針状雄黄は新種であることが判明し、若林鉱と命名されて1969年に新鉱物としての承認を受けている[1]。一方で若林鉱の化学組成と結晶構造については検証が続けられ、まだ結論がついていない。2005年に化学組成と結晶構造が更新されているが[5]、最新の研究結果では若林鉱の結晶構造はAs4S5分子群のみで構成されている可能性が示唆されている[6]。

写真の標本は模式地からの標本となる。石英の晶洞には赤い鶏冠石と黄色塊状の雄黄に針状の若林鉱が伴われる。若林鉱は群馬県から発見された最初の新鉱物である。そして群馬県産の新鉱物はこれ以降も人名にちなむ例が続くことになる。

[1] 第一文献

[2] Sadanaga R., Bunno M. (1974) The Wakabayashi Mineral Collection. The University Museum, The University of Tokyo, University of Tokyo Press, pp.177.

[3] Ito T. (1937) Birträge zur Mineralogie von Japan (II). 鉱物會, pp.168.

[4] 伊藤貞一, 櫻井欽一 (1947) 日本鉱物誌第三版 上巻, 中文館書店, pp.568.

[5] Bonazzi P., Lampronti G.I., Bindi L., Zandari S. (2005) Wakabayashilite, [(As,Sb)6S9][As4S5]: crystal structure, psuedosymmetry, twinning, and revised chemical formula. American Mineralogist, 90, 1108-1114.

[6] 第二文献

総評_1970s

1970年代に見出された日本産新鉱物のうち、25種をここに掲載している。そのうちルテニイリドスミン、ソーダレビ沸石、灰単斜プチロル沸石、奴奈川石は新鉱物として申請された経緯を持たず、後世の命名規約の成立によって新鉱物に昇格した。また中宇利石についてはほぼ確実に化学組成が間違っている。格子定数すら危うい。しかしこれは情報の更新が必要であっても抹消にはならないと思われる。発見の優先権はそれほど強い。欽一石については記載された模式標本がゼーマン石であるということが判明し、ともすれば抹消される危機であったが、同時に欽一石の定義がすり替わったこともあって日本産新鉱物として生き残っている。こちらは模式標本の更新が必要になるだろう。

一方で、一旦承認されながらも後に日本産という立場が消えた鉱物が水酸エレスタド石である。それは先行研究の取り扱いにミスがあったが、審査の段階では誰も気づかず、後に命名規約を作る際の洗い直しで誤りを指摘された。結果的に水酸エレスタド石の模式地はアメリカに再設定されることになった。また一旦承認されながらも後に定まった分類ルールや命名規約によって独立種から亜種へ格下げとなった鉱物として、磐城鉱がある。そのほか、オフィシャルリストには日本産として掲載があるものの、その理由が釈然としない鉱物としてブセル石と苦土ジュルゴルド石が挙げられる。ブセル石は承認された経緯すら怪しく、苦土ジュルゴルド石については名前だけ先に設定された架空の存在にすぎない。これらが日本産新鉱物と登録されている学術的・論理的な事由を導くことはできす、オフィシャルリストが誤っているとしか断じ得ない。水酸エレスタド石、磐城鉱、ブセル石、苦土ジュルゴルド石については「日本から発見された新鉱物たち(その他)」に分類することが妥当だと判断する。

研究上の特徴としての1970年代は、電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)の登場が挙げられる。これは鏡面研磨された鉱物に細く絞った電子線を当て、そこから放射される特性X線から化学組成を得る技術である。その特性X線をエネルギーとして分光する手法をEDSやEDXと呼び、波長で分光することをWDSやWDXと呼ぶ。WDS(WDX)やEDS(EDX)は広義のEPMAであるが、EPMAとWDS(WDX)は同義で使用され、EDS(EDX)とは分けて呼ぶことがこの年代からすでに一般化されつつあった。いずれにしても(広義の)EPMAはこれまでたいへんに困難であった鉱物の化学組成分析を大幅に簡易化した。また導入された直後はその信頼性に疑義を持つ人は少なくなかったが、1970年代後半までには信頼性が確立されて多くの研究に採り入れられている。とりわけWDS(WDX)については現代でもその機構は全く変わっておらず、もともとかなり完成された手法だったと言える。そして(広義の)EPMAはこれまで主流だった湿式分析法を完全に駆逐してしまうことになる。

世界規模でみると(広義の)EPMAの登場によって鉱物種の数は飛躍的に増加したことは間違いない。しかし、日本においてはそんなこともない。1970年代は25種あるが、続く1980年代は19種、1990年代に至っては16種と、むしろ減っていく。これには鉱山の閉山などの側面もあるが、(広義の)EPMAの登場と発展によって研究面での幅が広がり、新鉱物の記載がむしろ鉱物学研究の主流から逸れていく過程が反映されていると認識している。それはともかくも、1970年代は平均すれば年に2個以上の新鉱物が発見されるという時代で、日本新産鉱物も次々に見つかっていた。鉱物記載を中心に据える研究者も多かった。また、産地はまだまだ荒廃しておらず、その頃から活躍していた古老の体験談は瑞々しさにあふれている。1970年代は愛石家にとっても楽しい時代だったようだ。

IMA No./year: 1970-034

IMA Status: A (approved)

模式標本:東北大学(Handbook of Mineralogyから引用)(現在は産総研地質標本館に存在すると推測される)

高根鉱 / Takanelite

(Mn2+,Ca)2xMn4+1-xO2·0.7H2O

模式地:愛媛県西予市野村鉱山(旧:野村村)

第一文献: 南部松夫, 谷田勝俊 (1971) 新鉱物高根鉱について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 65, 1-15.

第二文献: Kim S.J. (1991) New characterization of takanelite. American Mineralogist, 76, 1426-1430.

高根鉱は東北大学の南部松夫と谷田勝俊によって愛媛県野村鉱山から発見された新鉱物で、X線結晶学の進歩発展に貢献した東北大学の高根勝利(1899-1945)にちなんで命名された。当初は東北大学に模式標本が保管されていたようだが、南部の標本は地質調査所(現・産総研地質標本館)へ移管されているので[1]、現在は地質標本館に保管されているものと思われる。

高根鉱はランシー鉱(Ranciéite: (Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2·0.6H2O)からみてカルシウム(Ca)を二価マンガン(Mn2+)へ置換した鉱物として発表された[2]。南部らは本邦におけるランシー鉱の分布を調査し、その二価マンガン置換体の存在を予想して研究に臨んだことが第一文献に記してある。そして愛媛県野村鉱山から南部が予想していた二価マンガン置換体が見いだされた。高根鉱は1967年8月に採集され、3年後の1970年に新鉱物の承認が与えられている。

愛媛県には「野村」の名を冠する鉱山が私の知るところで3カ所ある。一つはドロマイト鉱床で、旧・野村町伊勢井谷にあった。もう一つが旧・野村町植木にある野村鉱山で、キースラーガ鉱床の銅を主に採掘していた。ここの鉱石は金にも富み、鉱石1トンあたりに最大で29グラムの金が含まれたという[3]。高根鉱を産した野村鉱山は同じく旧・野村町植木にあり、キースラーガ鉱床のやや南に位置する。ここはいわゆるマンガン山で、二酸化マンガンが主な鉱石となっている。南部らが訪れた際は丸野鉱床と東官山鉱床が採掘されていた。高根鉱は丸野鉱床の最下部10号坑で見いだされている。

高根鉱は単独で産出することはなく、必ず2種類以上の鉱物が密雑して共生することが知られる。第一文献によると共生鉱物は、クリプトメレン鉱(Cryptomelane: K(Mn4+7Mn3+)O16)、軟マンガン鉱(Pyrolusite: MnO2)、エンスート鉱(Nsutite: Mn2+xMn4+1-xO2-2x(OH)2x)、バーネス鉱(Birnessite: (Na,Ca,K)0.6(Mn4+,Mn3+)2O4·1.5H2O)、および轟石(Todorokite: (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O)とされる。いずれも(含水)マンガン酸化物であり、標本の外観上の特徴と構成鉱物の一義的な対応は困難である。高根鉱の分離は試みられてものの、どうしても少量の不純物は残ってしまう。

不純物の存在と結晶性の低さに起因して、高根鉱の化学組成および結晶構造は完全には解明されてない。記載論文は含水量に関して問題点が残っていることに言及し、またX線回折線について韓国産の高根鉱を用いた研究で指数の割り振りが更新されている[4]。一方でランシー鉱については化学組成と結晶構造は決まっており[5]、高根鉱についてもその解明が期待される。

高根鉱の標本は二つ所有しており見た目は同じである。X線回折で確認してみると、ひとつは高根鉱と軟マンガン鉱が検出され、もうひとつの標本は高根鉱とエンスート鉱の共生であった。写真は軟マンガン鉱と共生している高根鉱の標本となる。

[1] 坂巻幸雄 (1988) 南部鉱石標本-山岡標本、筑波へ. 地質ニュース, 410, 9-10.

[2] 第一文献

[3] 愛媛県の金銀鉱資源. 愛媛県地下資源資料, 10, 11-24.

[4] 第二文献

[5] Ertl A., Pertlik F., Prem M., Post J.E., Kim S.J., Brandstatter F., Schuster R. (2005) Ranciéite crystals from Friesach, Carinthia, Austria. European Journal of Mineralogy, 17, 163-172.

IMA No./year: 1971-032

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館M18829(Handbook of Mineralogyから引用)

南部石 / Nambulite

LiMn2+4Si5O14(OH)

模式地:岩手県洋野町舟子沢鉱山

第一文献: Yoshii M., Aoki Y., Maeda K. (1972) Nambulite, a new lithium- and sodium-bearing manganese silicate from the Funakozawa mine, northeastern Japan. Mineralogical Journal, 7, 29-44

第二文献: Nagashima M, Armbruster T, Kolitsch U, Pettke T (2014) The relation between Li ↔ Na substitution and hydrogen bonding in five-periodic single-chain silicates nambulite and marsturite: A single-crystal X-ray study. American Mineralogist, 99, 1462-1470.

南部石は地質調査所の吉井守正らによって記載された新鉱物で、東北大学教授の南部松夫にちなみ命名された。最初の標本は岩手県舟子沢鉱山の鉱山長だった大倉嘉造によって採集されている。その鑑定が地質調査所の吉井に依頼された流れとなる。当初はバラ輝石と考えられていたが、その後の詳しい調査によってリチウム(Li)を含む新鉱物であることが判明する。吉井は南部石の発見により櫻井賞(第10号メダル)を受賞している。

南部松夫(1917-2009)は東北帝国大学岩石鉱物鉱床教室を卒業し、同大学の選鉱精錬研究所に退職まで勤めた。南部は多くの金属鉱床について研究を行い、その研究の過程で日本産新鉱物の赤金鉱、萬次郎鉱、神津閃石、高根鉱、上国石について筆頭で研究をまとめている。また東北地方の鉱物誌や鉱床誌を執筆し、収集された標本は南部標本として地質標本館などに寄贈された[2-4]。

吉井らが報告した南部石にはリチウム(Li)とナトリウム(Na)が含まれ、わずかにリチウムが多いものの、その量比はLi : Na = 1.00 : 0.98とほとんど等しかった[1]。そのため南部石として最初に提案された化学組成式はLiNaMn8Si10O28(OH)2であった。ところがこの化学組成はいきなり疑問が投げかけられる。南部石の記載論文の次ページから始まる当時ハーバード大学にいた伊藤順の論文では、合成実験の結果に基づくと南部石の化学組成式はLiMn4Si5O14(OH)となるべきだと書かれている[5]。そして大阪大学の成田らによって南部石の単結晶解析が行われ、伊藤から提案されていた化学式が正しいことが確認された[6]。この研究に使用された試料は舟子沢産の南部石である。また後にリチウム-ナトリウム置換に伴う水素結合様式の変化も報告されている[7]。

記載論文によると舟小沢鉱山で見つかった南部石の結晶は8ミリの柱状結晶でオレンジ色を帯びた赤褐色とされるが、今となってはそのような立派な標本は望めない。舟子沢のズリで得られる南部石は色も赤褐色ではなくオレンジ色が強い小さな断片程度である。世界石には稀であるが日本では近隣の鉱山や栃木県でも産出があるように、割と産地は多い。その多くはオレンジ色の塊として得られる。福島県御斎所鉱山では方解石に埋没した結晶が産出し、塩酸処理することで美しい結晶標本となる。ナミビアのKombat鉱山から産出した南部石の結晶は宝石用にカットされたことがある[8]。

[1] 第一文献

[2] 坂巻幸雄 (1988) 南部鉱石標本-山岡標本、筑波へ. 地質ニュース, 410, 9-10.

[3] 南部松夫 (1969) 福島県鉱物誌. 福島県企画開発部開発課, pp.265.

[4] 南部松夫 (1972) 宮城県鉱物誌. 宮城県商工労働部中小企業課, pp.141.

[5] Ito J. (1972) Synthesis and crystal chemistry of Li-hysro-pyroxenoids. Mineralogical Journal, 7, 45-65.

[6] Narita H., Koto K., Morimoto N., Yoshii M. (1975) The crystal structure of nambulite (Li,Na)Mn4Si5O14(OH). Acta Crystallographica, B31, 2422-2426.

[7] 第二文献

[8] 砂川一郎 (1982) 南部石と杉石 日本で新鉱物として発見され、その後宝石質の結晶が見つかっためずらしい鉱物2種. 宝石学会誌, 9, 19-23.

IMA No./year: 1973s.p.

IMA Status: Rd (redefined)

模式標本:設定なし

ルテニイリドスミン / Rutheniridosmine

(Ir,Os,Ru)

模式地:北海道鷹泊地域ほか

第一文献: Harris D.C., Cabri L.J. (1973) The nomenclature of the natural alloys of osmium, iridium and ruthenium based on new compositional data of alloys from world-wide occurrences. The Canadian Mineralogist, 12, 104-112.

第二文献: Harris D.C., Cabri L.J. (1991) Nomenclature of platinum-group-element alloys: review and revision. The Canadian Mineralogist, 29, 231-237.

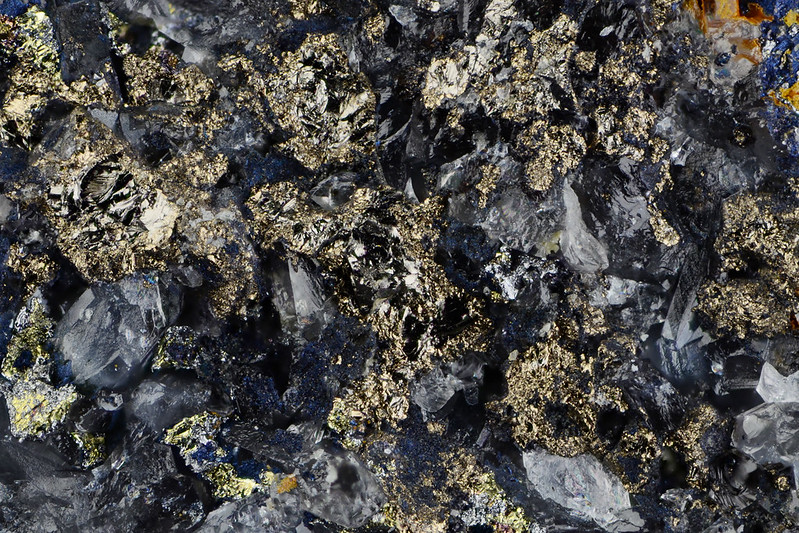

北海道雨竜川の砂金・砂白金

経験的には北海道から得られるこういった砂白金の半分以上がルテニイリドスミンであった。

北海道羽幌町愛奴沢川

ルテニイリドスミンは耐摩耗性に優れるために結晶として得られることがある。

ルテニイリドスミンは新鉱物として申請された経緯をもっておらず、白金族鉱物の命名規約が改訂された際に誕生した新鉱物である。そしてそのときに参照されたデータのなかで、日本のものがもっとも古かったためにルテニイリドスミンの模式地が日本として登録されることになった。ルテニイリドスミンの名前が文献上に登場した1973年が公式リストに登録され、その経緯からIMA StatusはRd (redefined)となっている。

1936年、東北帝国大学の青山新一は北海道鷹泊地域を流れるニセイパロマップ川(雨竜川の支流)から得られた砂白金を非常に丁寧に分別・分析し、六方晶系でルテニウム(Ru)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)がちょうど等しいという化学組成を得た。それまでそのような組成比を持つ白金族鉱物は知られておらず、青山はそれを新鉱物・ルテノスミリジウム(Ruthenosmiridium)と名付けた。論文は東北帝国大学理科報告に掲載され[1]、概要は岩石鉱物鉱床学会誌の研究短報文[2]や地質学雑誌の雑報[3]で報告されている。

しかし、ルテノスミリジウムは不遇であった。1963年に成立した最初の命名規約の中で「Osmiridium」という名前は立方晶系の鉱物に対して付くものだと定義された[4]。そうなるとルテノスミリジウム(Ruthenosmiridium)は六方晶系の鉱物であるが、立方晶系を意味する名称がつくという矛盾を抱えた鉱物になった。それが嫌忌されたのか、この命名規約はルテノスミリジウムの存在を完全に無視し、言及すらしなかった。そのためにルテノスミリジウムはこれ以降の学術文献や教科書にも登場しないという事態になる。例えば1966年にStrunzが出版した著名な「Mineralogische Tabellen」という教科書の中にある鉱物名リストでも青山のルテノスミリジウムの記述は無く、代わりに「Ruthen-Iridosmium」という似ているが異なった名前が登場している[5]。さらに1970年に出版されたIntroduction to Japanese Mineralsにおいてルテノスミリジウムは「日本から最初に発見されたが疑問符が付けられた鉱物」に分類された[6]。

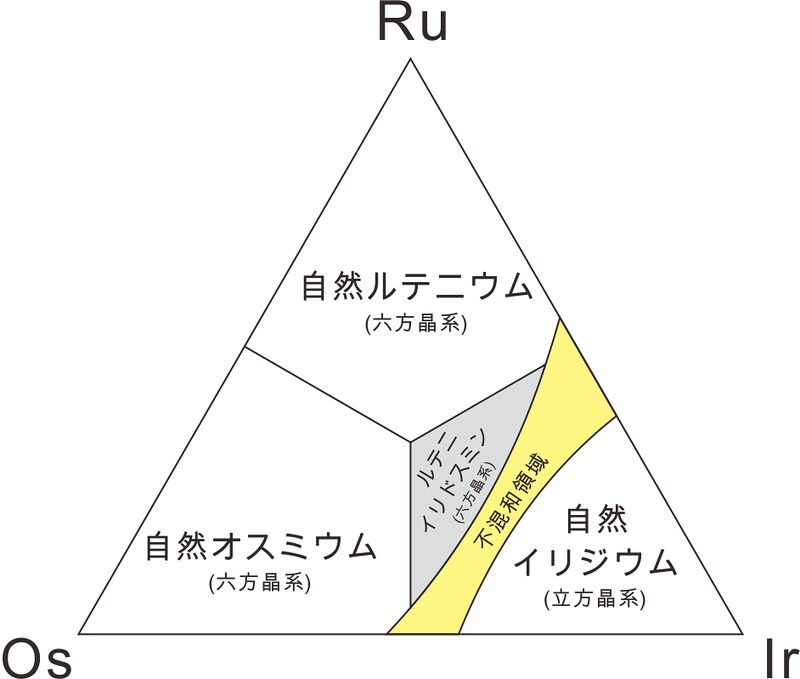

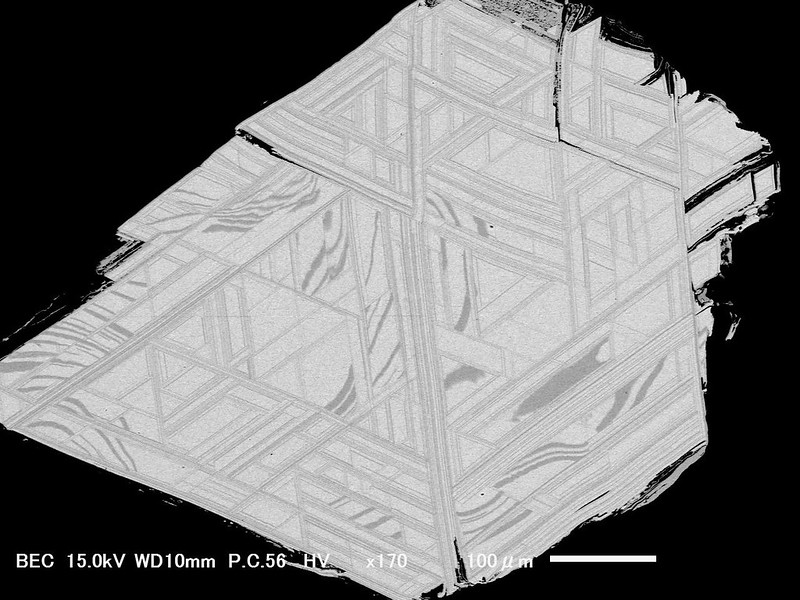

それでも1973年に改訂された命名規約によってルテノスミリジウムの名誉は回復されることになる[7]。この命名規約にはルテノスミリジウムの名前がこれまで不当に扱われていたことが明記され、ルテノスミリジウムは改めて一つの鉱物種として復活した[7]。その一方で名前と実体は離れて設定されてしまう。この命名規約では諸事情を考慮して、ルテノスミリジウムという名前はルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)の三角図でイリジウム側の一部に当てはめることになった(下図1)。そしてこの三角図の大部分を占める領域に対しては、新たにルテニイリドスミン(Rutheniridosmine)という名前がもうけられた(下図1)。当初ルテノスミリジウムとして発表された鉱物は、新しい定義ではルテニイリドスミンの組成領域に該当し、データとして引用されている文献の中でもっとも古いものが青山の論文であったことから、ルテニイリドスミンの模式地として日本がオフィシャルリストに掲載されることになった。

白金族鉱物の命名規約は1991年に再び改訂を受ける[8]。そこでは化学組成に対して50%で種を分け、また結晶構造についても考慮されている。結果として結晶構造の制約からルテニイリドスミンの範囲はかなり限定されることになった(下図2)。青山のデータはこの図の中でほぼ重心の位置にプロットされる。またこの時点でルテノスミリジウムは抹消となった[9]。この命名規約は全体的に完成度が高く、今後は改訂されることはないだろう。それでもこれまでに何度も命名規約が改訂された弊害は感じられ、最新の研究報告であっても未だに古い名前が登場することがある。

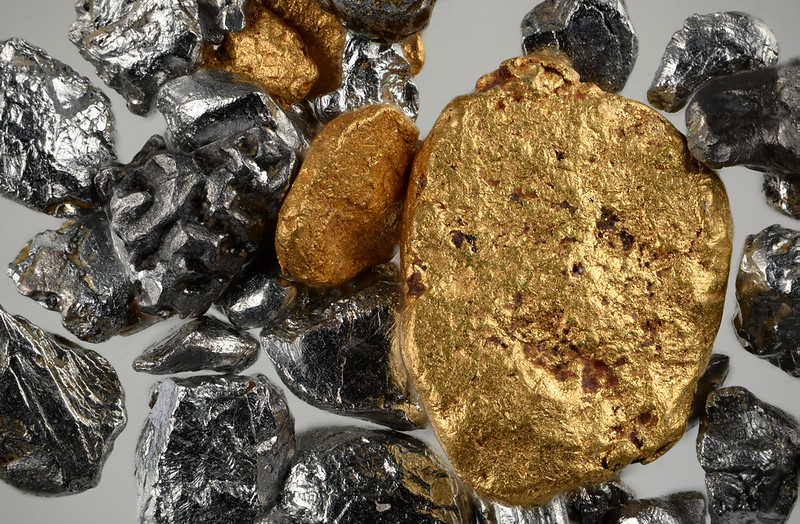

写真の標本は北海道雨竜川からの砂白金となる。おそらくは供給元が近いせいだろう、割と大きな粒子が存在している。砂白金は見た目での区別ができない。分析してみると自然オスミウム、自然イリジウム、ルテニイリドスミンが見つかった。ルテニイリドスミンの一部には輝イリジウム鉱(Irarsite: IrAsS)が伴われることがある。

図1. 1973年当時のルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)系の鉱物種。今はこの図を元に学術的な議論してはいけないが、命名規約が改訂を繰り返したこともあって未だにこの図を元にした発表がある。

図2. 1991年から現在までのルテニウム(Ru)-オスミウム(Os)-イリジウム(Ir)系の鉱物種。合計で4種にまとめられた。今後は改訂されることは無いだろう。

[1] Aoyama S. (1936) A New mineral “Ruthenosmiridium”. The Science reports of the Tohoku Imperial University. Series 1, Mathematics, Physics, Chemistry, Anniversary Voume dedicated to Professor Kotaro Honda, 527-547.

[2] 青山新一 (1936) 新鉱物ルテノスミリヂウム(Ruthenosmiridium). 岩石鉱物鉱床学会誌, 2, 77-79.

[3] 青山新一 (1936) 新鉱物ルテノスミリヂウム(Ruthenosmiridium). 地質学雑誌, 43, 634-636.

[4] Hey M.H. (1963) The nomenclature of natural alloys of osmium and iridium. Mineralogical Magazine, 33, 712-717.

[5] Strunz H. (1966) Mineralogische Tabellen 4th edition. p93. (pp.560).

[6] Ruthenosmiridium. in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 115-116.

[7] 第一文献

[8] 第二文献

[9] Jambor J.L., Grew E.S. (1992) New mineral names. American Mineralogist, 77, 207-213.

IMA No./year: 1973-011

IMA Status: A(approved)

模式標本:国立科学博物館 M19511; National School of Mines, Paris, France (Handbook of Mineralogyから引用)

木下雲母 / Kinoshitalite

BaMg3(Si2Al2O10)(OH)2

模式地:岩手県野田村野田玉川鉱山

第一文献:吉井守正,前田憲二郎,加藤敏郎,渡辺武男,由井俊三,加藤昭,長島弘三(1973)岩手県野田玉川鉱山産新鉱物木下石(kinoshitalite),地学研究,24, 181-190.

第二文献:Gnos E., Armbruster T. (2000) Kinoshitalite, Ba(Mg)3(Al2Si2)O10(OH,F)2, a brittle mica from a manganese deposit in Oman: paragenesis and crystal chemistry. American Mineralogist, 85, 242-250.

木下雲母は地質調査所の吉井守正を中心とした研究チームによって記載された新鉱物で、九州大学名誉教授で鉱床学者の木下亀城(1896-1974)の栄誉を称えて命名された。木下亀城は東京帝国大学の地質学科にて黒鉱鉱床を研究し、いくつかの公的機関での勤務を経た後に九州帝国大学工学部にて教授に就任した。出版社から「鉱物」図鑑として執筆を依頼された原稿を、「鉱石」図鑑として上梓するなど徹底した鉱床屋であった。

野田玉川鉱山は堆積性の層状マンガン鉱床で花崗岩の接触により熱変成を受けている。吉村石が木下雲母に先立って記載されるように、この鉱床にはバリウム(Ba)を主成分とする鉱物の産出が知られていた。その中で吉井は鉱石中に多量に存在するマンガン(Mn)を含む金雲母に注目した。通常の金雲母と野田玉川鉱山からの金雲母ではその光学特性が逆となっていたのだ。続いて組成分析を行ったところ多量のバリウムが検出され、その一部は新鉱物に該当する化学組成であった。分析は地質調査所の前田が担当している[1]。

光学特性と化学組成の関連を議論するに当たり、バリウムに富む雲母を新鉱物として先に確立するほうが後の議論がスムーズとなる。吉井はバリウムに富む雲母を新鉱物とすべく国立科学博物館の加藤に相談したところ、渡辺・由井・加藤らも同じく野田玉川鉱山産のバリウムに富む金雲母を研究していたことが知らされた。そこでそれらの研究チームが合流し、フッ素の分析に定評のある筑波大学の長島も加わり、最終的に5研究機関にまたがる7名という多彩な顔ぶれで新鉱物の提案が行われた[1,2]。

木下雲母の結晶構造は最初に記載された時点で2種類の多形が存在することが明らかになっていたが、野田玉川鉱山産について大きい結晶の場合だとそのほとんどが1M型とされる[1]。後にオマーンのマンガン鉱床から報告された木下雲母も1M型の結晶構造であった[3]。

雲母は四面体と八面体の各シートとそれらの間にある陽イオンからなっている。そして雲母は一価の陽イオンを主成分とする純雲母(True Mica)と二価の陽イオンを主成分とする脆雲母(Brittle Mica)に分けられる[4]。二価の陽イオンのバリウムを主成分とする木下雲母は脆雲母になる。脆雲母には他にはカルシウム(Ca)を主成分とする真珠雲母(Margarite)がよく知られているが、周期律表でカルシウムとバリウムの間にあるストロンチウム(Sr)を主成分とする脆雲母は鉱物種としてはまだ確立されていない。唯一の例として糸魚川青海海岸の転石からストロンチウムに富む脆雲母の産出が報告されているのだが[5]、これは新鉱物として申請されていない。

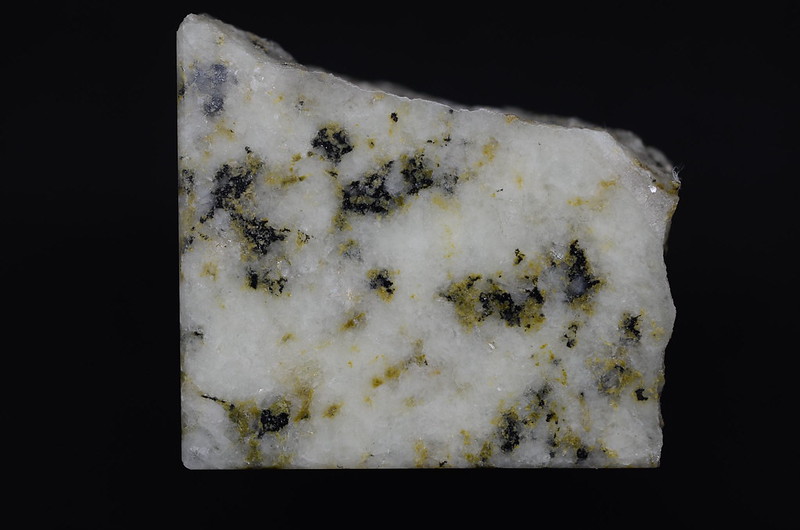

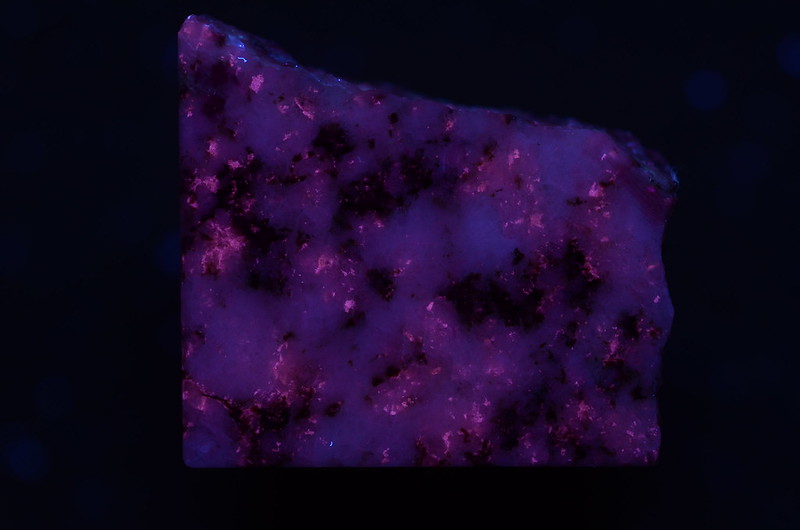

写真に掲載した木下雲母は模式地の野田玉川鉱山から産出した標本となる。ブラウン色透明で、劈開は雲母らしく完全に発達しており、鱗片状に破断した面はガラス光沢となっている。テフロ石やバラ輝石が伴われるが肉眼的にはあまりはっきりしない。自分の標本としては京都府和束町や栃木県東小中鉱山などからも少量が見つかっている。また木下雲母の端成分にはマンガンが含まれていないが、調べた範囲内や文献ではいずれの木下雲母もマンガンを著量に含んでいることから、経験的には木下雲母の化学組成はBa(Mg,Mn2+)3(Si2Al2O10)(OH)2のように書くべきだと感じている。

[1] 第一文献

[2] 吉井守正 (1974) 最近北上産地で見つかった新しいマンガン鉱物(その2)木下石(Kinoshitalite). 地質ニュース, 237, 14-17.

[3] 第二文献

[4] Rieder M. et al. (1998) Nomenclature of the micas. The Canadian Mineralogist, 36, 905-912

[5] 宮島宏, 松原聰, 宮脇律郎 (2007) 新潟県糸魚川地方のコランダムに伴うプライスワーク雲母とストロンチウムに富む雲母. 日本鉱物科学会 2007年度年会, K8-05.

IMA No./year: 1973-006

IMA Status: A(approved)

模式標本:岡山大学理学部地球科学科 ONM-01; Institute of Geological Sciences, London, England(Handbook of Mineralogyから引用)

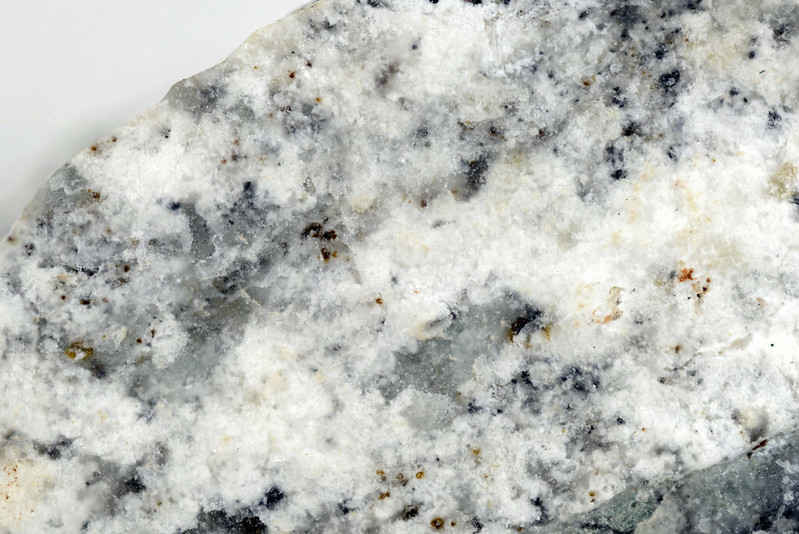

備中石 / Bicchulite

Ca2Al2SiO6(OH) 2

模式地:岡山県高梁市備中町布賀道路際露頭

副模式地:Carneal, Glenoe, Co. Antrim, Northern Ireland, UK

第一文献:Henmi C., Kusachi I., Henmi K., Sabine P.A., Young B.R. (1973) A new mineral bicchulite, the natural analogue of gehlenite hydrate, from Fuka, Okayama Prefecture, Japan and Carneal, County Antrim, Northern Ireland. Mineralogical Journal, 7, 243-251.

第二文献:Sahl K. (1980) Refinement of the crystal structure of bicchulite, Ca2[Al2SiO6](OH)2. Zeitschrift für Kristallographie, 152, 13-21.

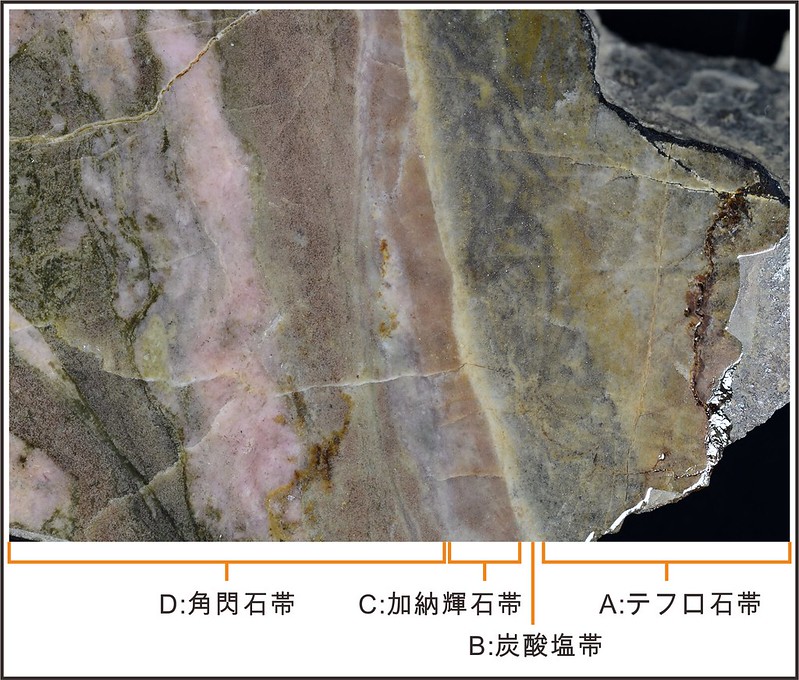

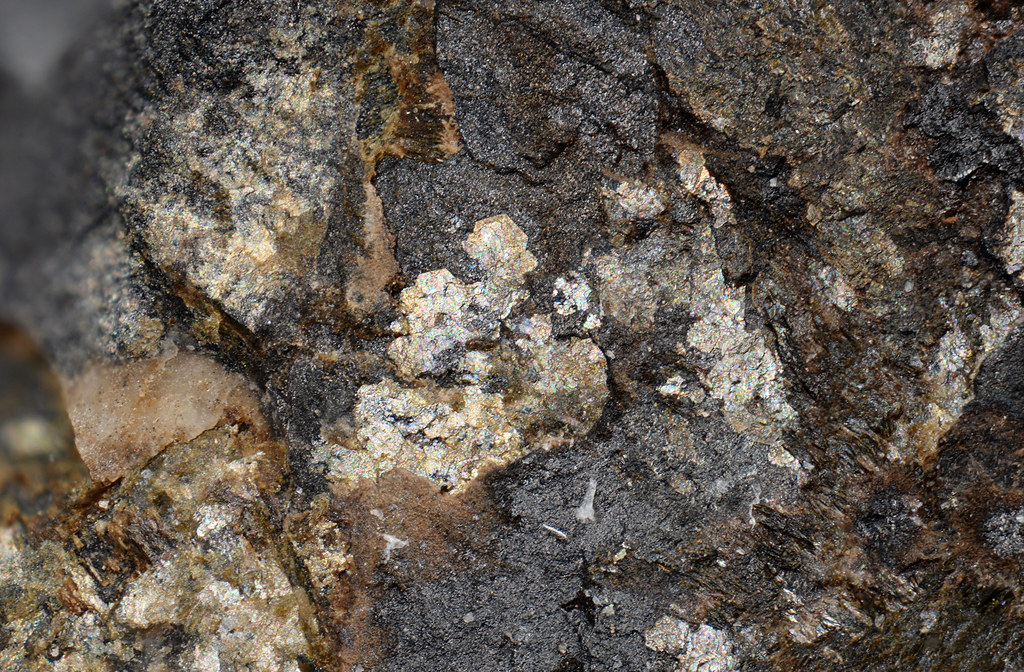

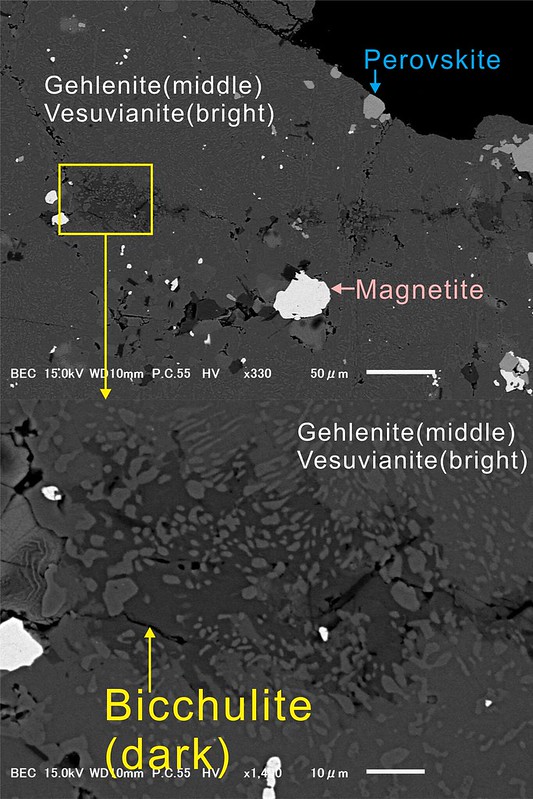

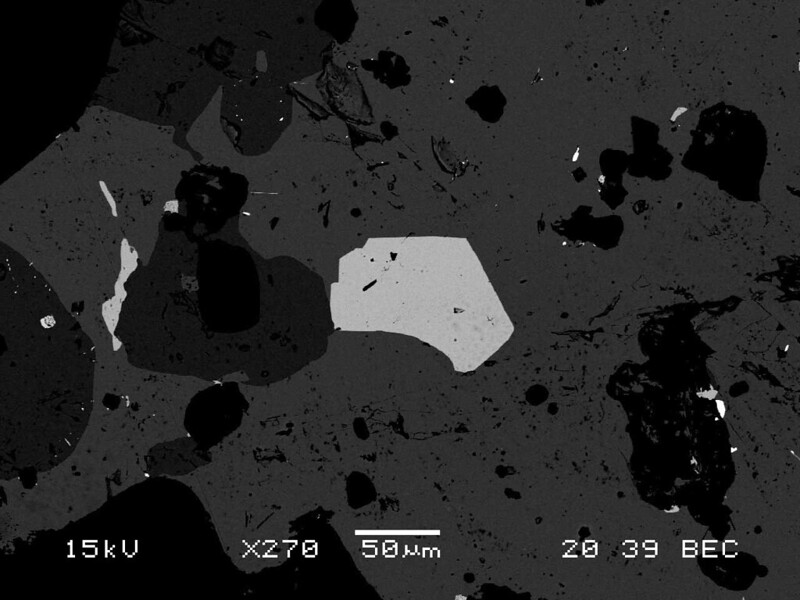

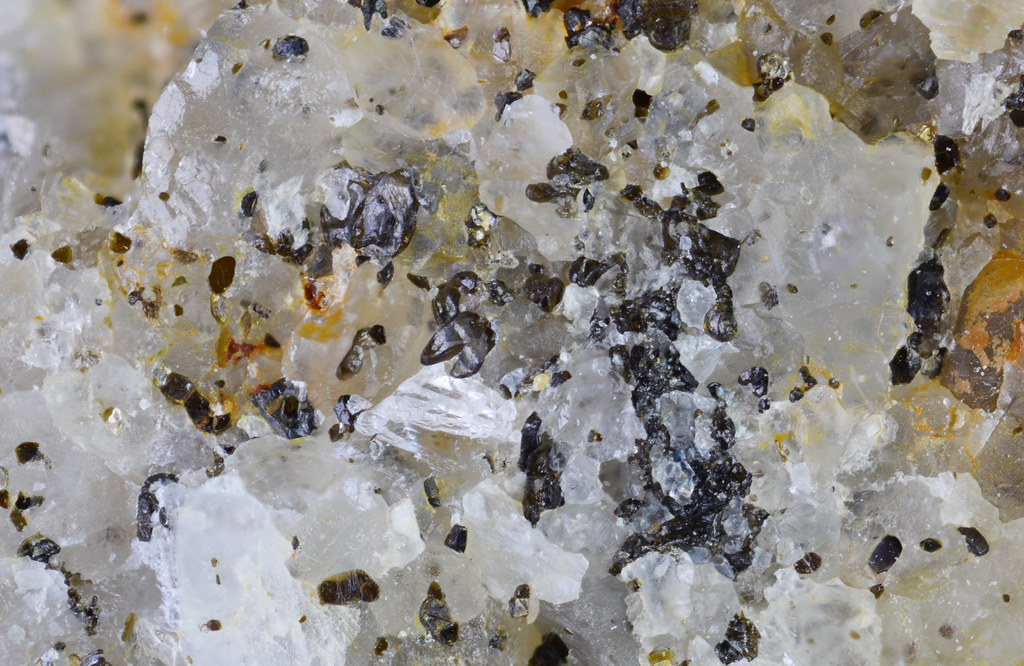

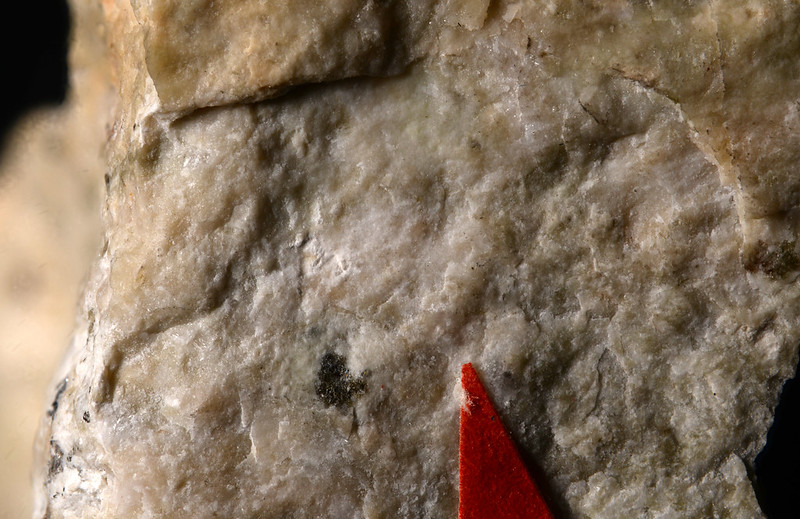

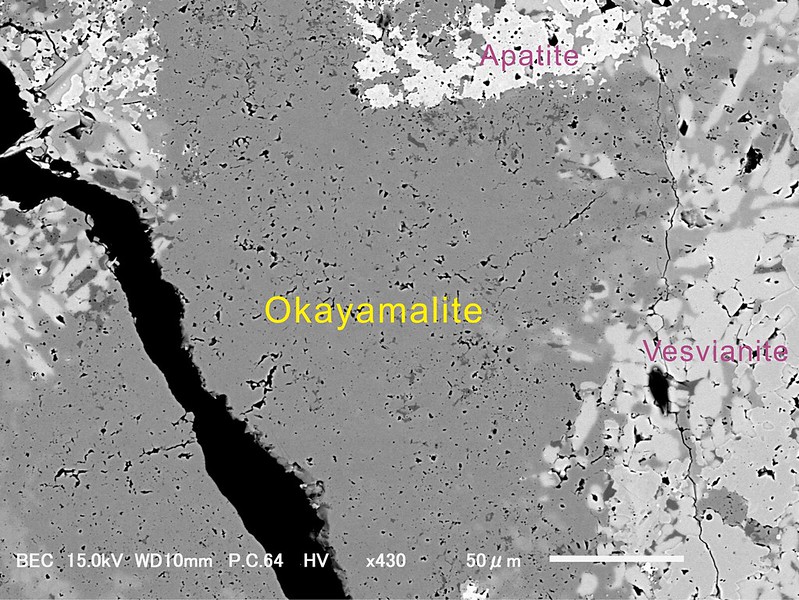

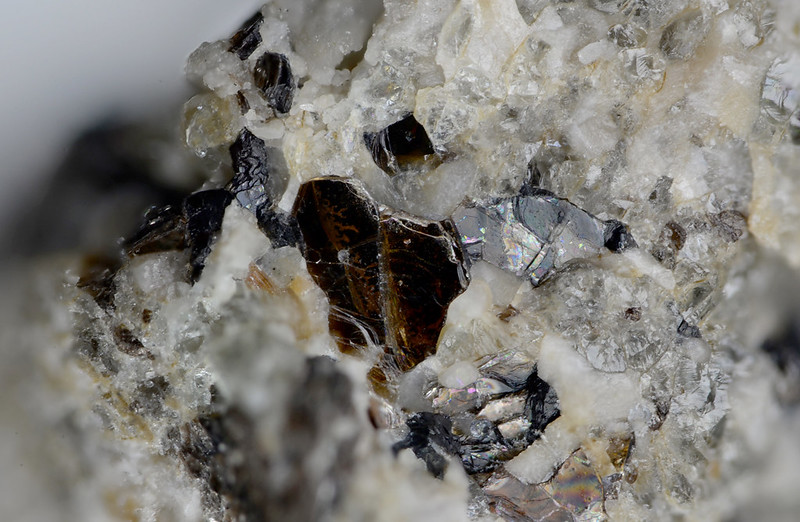

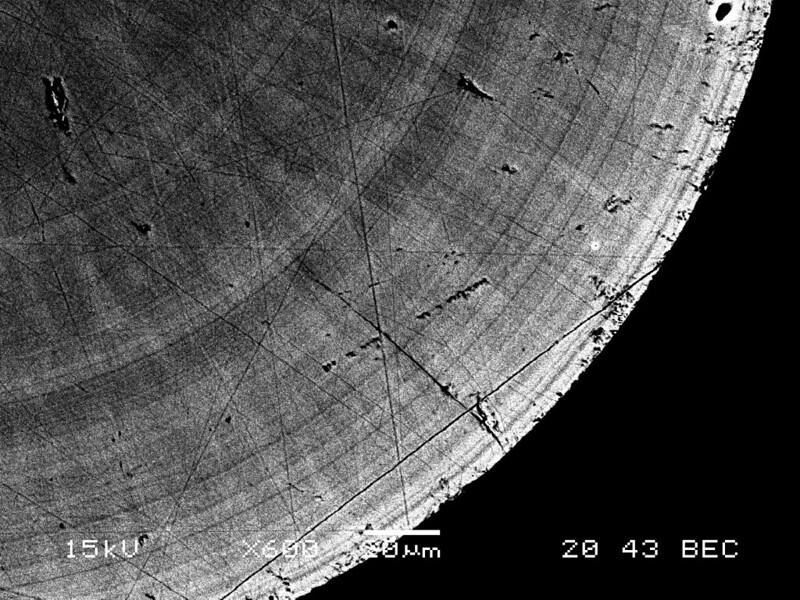

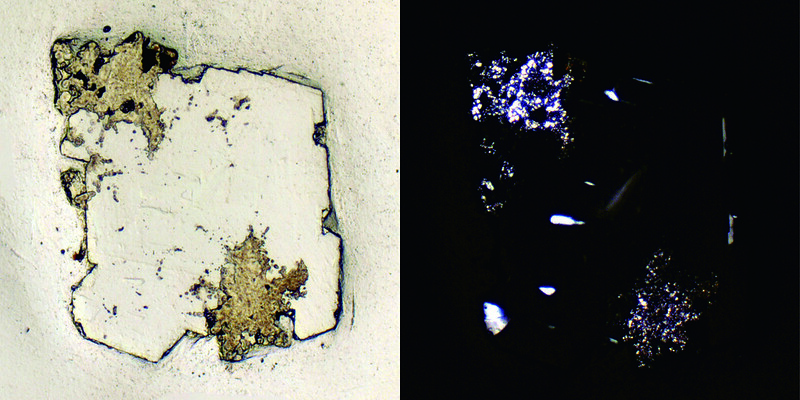

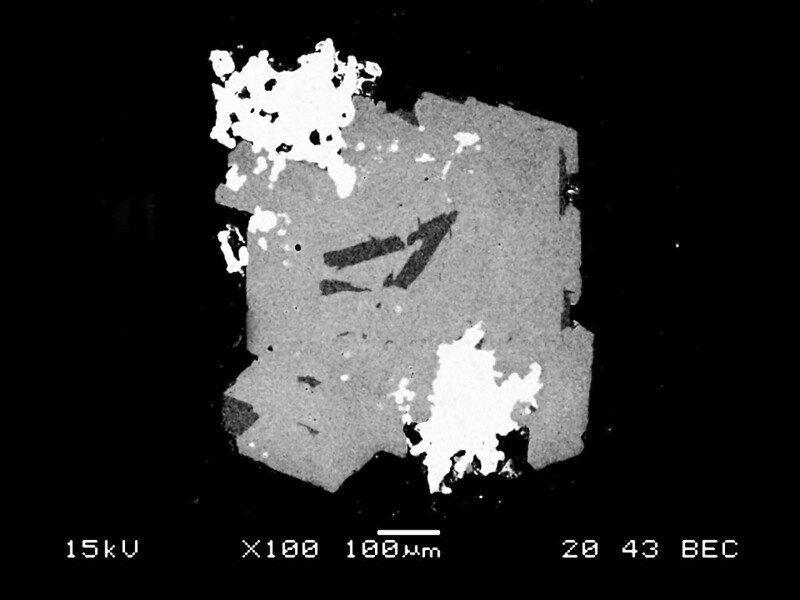

模式地標本 枡形結晶はゲーレン石の仮晶と言われているが、メリライトの仮晶と言った方が妥当だろう。備中石はその内部に存在していた。

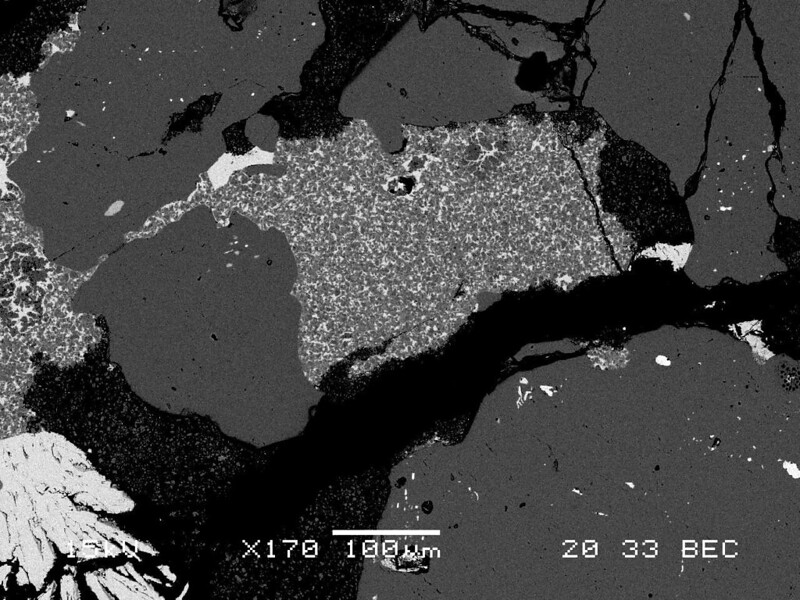

断面のSEM写真 全体的にはゲーレン石で、ゲーレン石中には数ミクロンのベスブ石の粒が網目状に散らばっている。数十ミクロン程度の比較的大きな粒は灰チタン石や磁鉄鉱。そういった中で備中石は弱線に沿って数十ミクロン程度のシミのように存在している。

備中石は岡山大学とイギリス地質科学研究所の研究チームによって記載された新鉱物で、名前は産地の備中町に因む。備中石はその名が示すとおり日本産の新鉱物という認識で間違いではないが、実は北アイルランド(Carneal)からもほぼ同時に発見されており、それぞれの模式標本は岡山大学とイギリス地質科学研究所に保管されている。

当初、備中石は岡山大学の研究者のみで新鉱物として申請されたのだが、その数日後にイギリス地質科学研究所のチームが北アイルランド産の同じ鉱物を申請してきた。ほんの数日の差であったため、新鉱物・命名・分類委員会の委員長であったMike Fleisherは二つの研究チームの合流を提案し、研究者らは委員長の提案を受け入れた[1]。このような経緯で備中石は国際研究チームで記載されることになった。名前に関しては最初に申請された備中石が採用されている。備中石発見の功績により筆頭著者である逸見千代子は櫻井賞第13号メダルを受賞した。

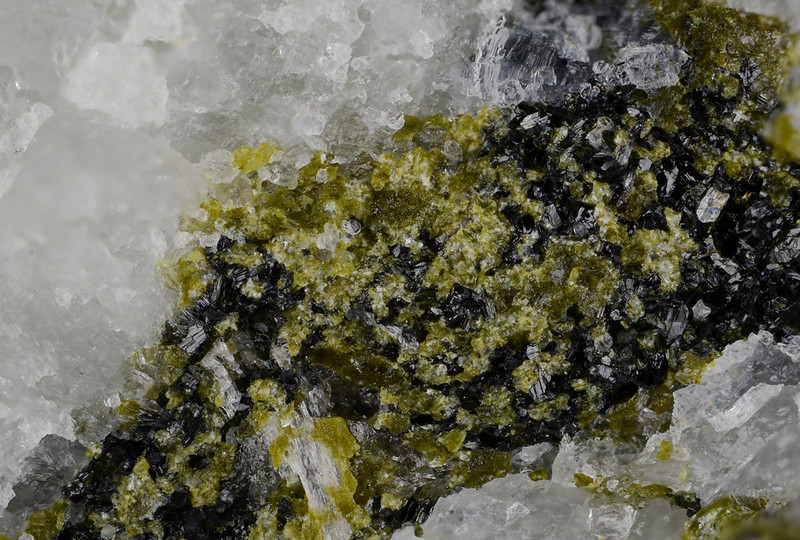

備中石の日本の産地である岡山県備中町布賀は高温型スカルンで特徴付けられる。まず「スカルン」とは炭酸塩岩とマグマとの反応生成物や反応そのものを指す言葉で、スカルンにはカルシウム(Ca)に富むケイ酸塩鉱物が特徴的に伴われる。そして「高温型スカルン」というと通常のスカルンよりも高い温度で変成を被ったスカルンのことを指す。一般的にスカルンは花崗岩質マグマを熱源として600℃程度以下で生成するが、高温型スカルンはより高温のマグマを熱源として温度が900℃程度にも達する。また伴われる熱水の化学組成も通常のスカルンとは異なるため、高温型スカルンには通常とは異なる珍しい鉱物群が伴われる。

高温型スカルンを代表する鉱物としてゲーレン石(Gehlenite)が知られる。日本での最初の発見は広島県久代からで、岡山県三原鉱山からも産出が確認されている[2,3]。それらに次いで岡山県備中町布賀にゲーレン石を主成分とする高温型スカルンの産出が判明した[3]。岡山県備中町布賀は広島県久代と岡山県三原鉱山に挟まれる地域である。布賀の高温型スカルンには多数の希産鉱物が伴われることが徐々に明らかとなっていき、2018年までに布賀からは12種もの新鉱物が発見されている。備中石は布賀からの最初の新鉱物である。

備中石はゲーレン石と密接に関係している。備中石とゲーレン石の関係は化学組成でみるとわかりやすく、含水の備中石(Ca2Al2SiO6 (OH) 2)に対して無水のゲーレン石(Ca2Al2SiO7)となっている。備中石はゲーレン石が生成した後、変成作用の末期に温度低下と共に備中石へ変質したと考えられている[1]。ただし天然において備中石は常にベスブ石(Vesuvianite)と共存しており、記載論文に掲載された化学組成、X線回折パターンはいずれもベスブ石で汚染されている。それでも備中石-ゲーレン石の関係は合成実験によって明らかにされていたため[4]、ベスブ石の汚染があっても備中石の同定は可能であった。備中石の結晶構造は合成物を使用して明らかにされた[5]。

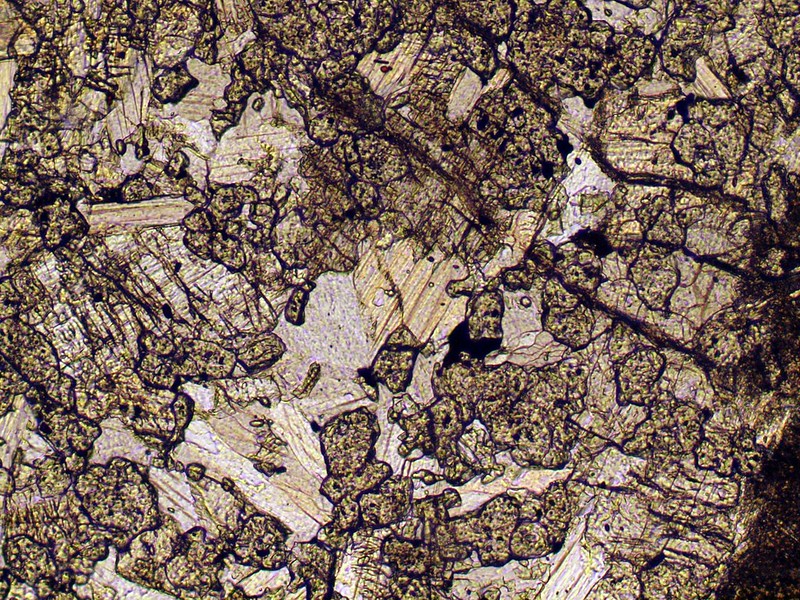

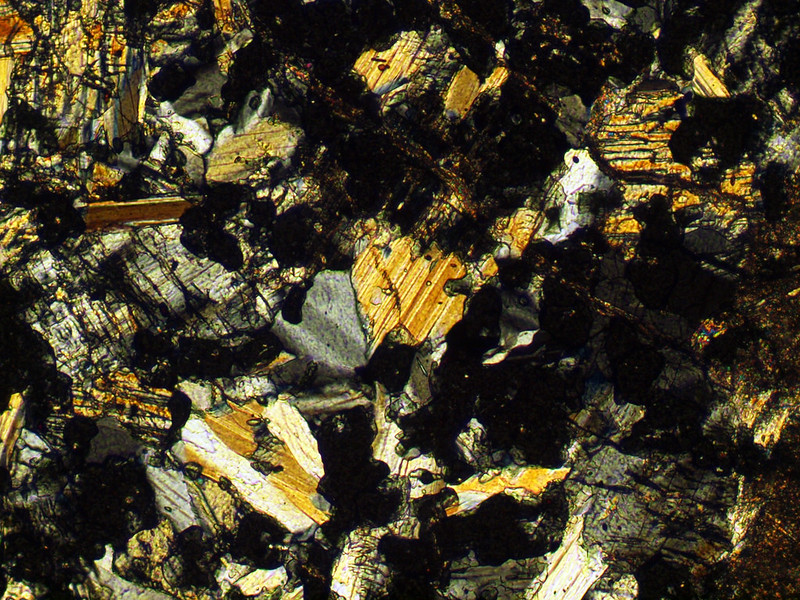

これぞ備中石と言えるような、そのものをよく表現している標本は現時点で入手できていない。一方で布賀のゲーレン石には少なからず備中石が含まれるとまことしやかに言われている。ゲーレン石という標本なら一つ持っていたので、それを自分で調べてみることにした。結果的に備中石は見つかったのでその内容と考察を少し記述する。