自然界に存在する物質のうち、「地質作用によって生じた固体」を私たちは「鉱物」と呼んでいる。宇宙が誕生し、星々が生まれ、地球が形成され、大地や海が姿を整えていく。その壮大なプロセスのなかで生み出された物質が鉱物である。地球に飛来した隕石や月の石、探査機「はやぶさ」が持ち帰った小惑星のかけらも、すべて鉱物から成り立っており、その中には地球や太陽系、さらには宇宙そのものの歴史が刻み込まれている。

鉱物の多くは一定の化学組成と規則的な原子の配列(結晶構造)を持つ。この二つを基準に鉱物を区別することができ、分類学における「種(しゅ)」がその基本単位となる。現在、世界で6,000種を超える鉱物が知られている。地球を「未解読の古文書」にたとえるなら、鉱物はその文書を構成する「単語」にあたり、鉱物の中身であるにあたる。

そして、その単語を形づくる「文字」に相当するのが化学組成と結晶構造である。新しい鉱物の発見は、古文書の解読を進めるための新しいキーワードを見いだすことに等しい。

これまで知られていなかった鉱物種を「新種」と扱い、それを「新鉱物(new mineral)」という。ただし、それを勝手に名乗ることはできない。1958年に国際鉱物学連合(International Mineralogical Association, IMA)が設立され、翌年からは専門の委員会が新鉱物の審査と承認を行うようになった。現在では、新鉱物・命名・分類委員会(Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification)がその任を一手に担っている。新鉱物と認められるには、この委員会による正式な承認が不可欠である。ただし、承認されたからといってそこで終わりではない。論文出版までが、新鉱物を研究するものの責務である。

とはいえ承認は承認。うれしいこと。このページは新鉱物が承認されたら何か書いてみようと思ってつくってみた。内容は、私自身が発見に関わった新鉱物について、論文では書かない背景や研究の裏側などを中心に紹介していきたい。

日本から発見された新鉱物たちの一覧はこちらを参照ください。

- 日之影石 / Hinokageite (2024-093a)

- 堀石 / Horiite (2025-029)

- ランタンバナジウム赤坂簾石 / Vanadoakasakaite-(La) (2025-003)

- ランタン赤坂簾石 / Akasakaite-(La) (2025-002)

- セリウム赤坂簾石 / Akasakaite-(Ce) (2025-001)

- アマテラス石 / Amaterasuite (2024-056)

- セリウムバナジウム赤坂石 / Vanadoakasakaite-(Ce) (2024-044)

- イットリウム宮脇石 / Miyawakiite-(Y) (2024-003)

- 不知火鉱 / Shiranuiite (2023-072a)

- 蝦夷地鉱 / Ezochiite (2022-101)

- 群馬石 / Gunmaite (2022-080)

- 浅葱石 / Asagiite (2022-065)

- ベタフォ石 / Oxyyttrobetafite-(Y) (2022-002)

- 桐生石 / Kiryuite (2021-041)

- フェリぶどう石 / Ferriprehnite (2020-057)

- 苫前鉱 / Tomamaeite (2019-129)

- 三千年鉱 / Michitoshiite-(Cu) (2019-029a)

- 皆川鉱 / Minakawaite (2019-024)

- 初山別鉱 / Shosanbetsuite (2018-162)

- 留萌鉱 / Rumoiite (2018-161)

- ランタンピータース石 / Petersite-(La) (2017-089)

- 金水銀鉱 / Aurihydrargyrumite (2017-003)

- 神南石 / Kannanite (2015-100)

- 豊石 / Bunnoite (2014-054)

- 三崎石 / Misakiite (2013-131)

- 伊予石 / Iyoite (2013-130)

- ランタンフェリアンドロス石 / Ferriandorosite-(La) (2013-127)

- ランタンフェリ赤坂石 / Ferriakasakaite-(La) (2013-126)

- 今吉石 / Imayoshiite (2013-069)

- 岩手石 / Iwateite (2013-034)

- 足立電気石 / Adachiite (2012-101)

- ランタンバナジウム褐簾石 / Vanadoallanite-(La) (2012-095)

- 箕面石 / Minohlite (2012-035)

- 伊勢鉱 / Iseite (2012-020)

- イットリウム高縄石 /Takanawaite-(Y) (2011-099)

- 宮久石 / Miyahisaite (2011-043)

- 愛媛閃石 / Chromio-pargasite (2011-023)

- 桃井ざくろ石 / Momoiite (2009-026)

- ストロンチウム緑簾石 / Epidote-(Sr) (2006-055)

IMA No./year: 2024-093a

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53294)

日之影石 / Hinokageite

MnMg(SiO4)

Olivine group

宮崎県日之影町下鶴鉱山

Nishio-Hamane D., Nagashima M., Mori Y., Ohnishi M., Tanaka T., Imai H., Fukumoto T. (2025): Approved by CNMNC on September 04.

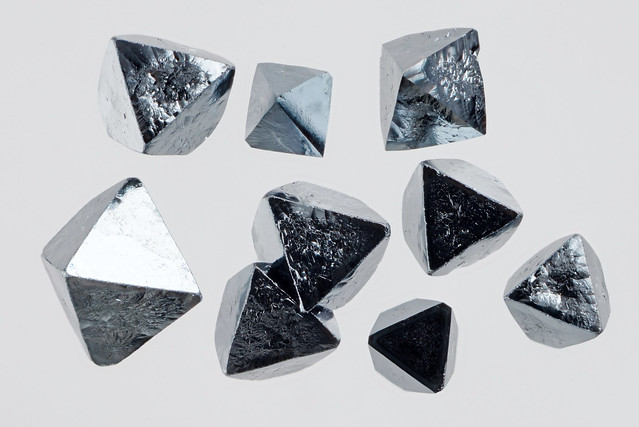

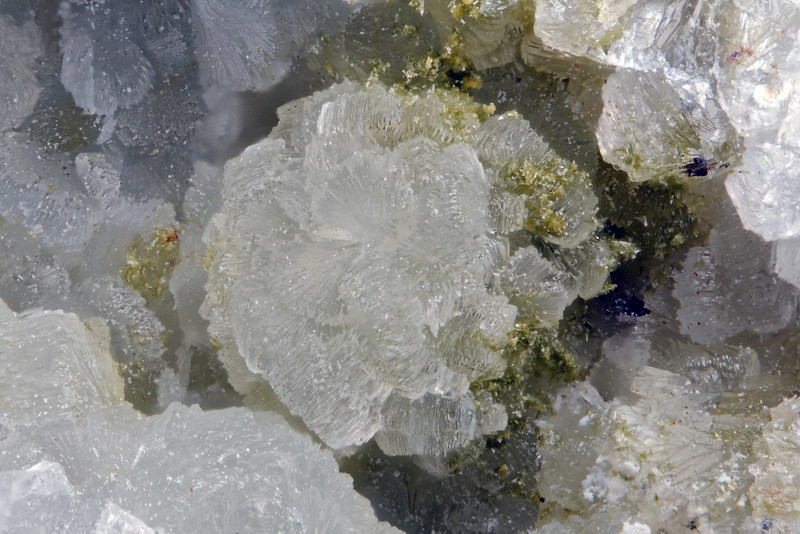

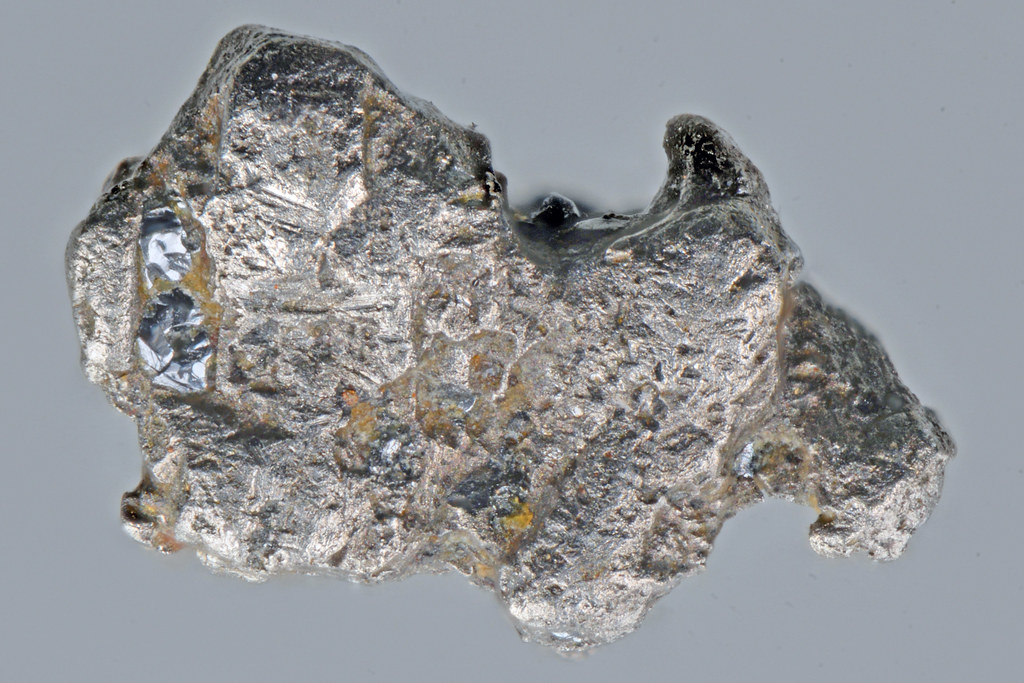

新鉱物・日之影石の写真

新鉱物、日之影石(ひのかげせき)である。有名な産地の多い宮崎県だが、意外にもこれまで新鉱物とは無縁だった。すなわち、日之影石は宮崎県産として初の新鉱物である。その名称は産地である宮崎県日之影町にちなんで名づけた。このように地名由来の命名は新鉱物の王道であり、一見すれば平凡に思えるかもしれない。だが、この地名に秘められた物語を知れば、今回の命名がふさわしいと納得してもらえるだろう。

物語の主役は、初代天皇・神武天皇の兄にあたる三毛入野命(ミケイリノノミコト)。彼は荒神・鬼八(きはち)を討伐する途上、鬼八の神通力による大雨で行く手を阻まれた。そこで三毛入野命が天つ神に祈りを捧げると、雨はやみ、雲間から「日の影」(いまで言うところの太陽の光)が差し込んだ。こうして鬼八を追い詰めたという伝承が知られる。

この伝承にちなみ、当地は「日の影」と呼ばれるようになり、その名は現在の日之影町へと受け継がれた。つまり、日之影という地名そのものがすでに神話の息吹を宿している。そして、その名を冠した日之影石にもまた、土地の歴史と神話が語り継がれているのだ。と言っておこう。

ChatGPTとGeminiに上の物語を読ませて出力されたもの。うーん・・・

今回、日之影石の発見につながったキーワードは加納輝石であろう。加納輝石は北海道八雲町館平の岩礁で発見された日本産の新鉱物である。しかし、その岩礁はすでに失われて久しい。近年になって近い箇所から得られた試料を調べたことがあるが、やはり加納輝石は見つからない。よって、現在では模式地から加納輝石を得るのは不可能。いやまて。これはそもそも北海道の話。それがなぜ宮崎県の新鉱物につながるのか。

実は、鉱物データベースmindatを調べると、加納輝石の日本国内の産地としてもう一カ所、宮崎県日之影町の下鶴鉱山が登録されていた。これならばと期待が高まり、学術文献を調べるが、下鶴鉱山産の加納輝石に関する記録は見つからなかった。まあしかし、こういうことはしばしばアマチュアが先行していたりする。それではと山田滋夫さんの「日本の鉱物産地総覧」をみるも、書いていない。地元ならばと福岡石の会の「九州・山口の鉱物」をみるが、記載なし。地元かつアマチュアの神様みたいな人ならと足立富男先生がまとめた宮崎県の鉱物一覧を読んでも、(なぜか)載っていない[1]。正直、噂レベルでも耳にしたことがなかった。それなのにmindatには載っている。ほんとかよ。

館平の加納輝石。この標本は古老の研究者からいただいた。

そんな折、愛媛大学の後輩・福本辰巳から連絡が入った。下鶴鉱山産の加納輝石という標本を手に入れたので真偽を確かめてほしいという。標本は岩石片であり、見た目で加納輝石とわかるものではない。付随していたラベルは、その標本が足立先生のコレクションであったことを示している。あれ?でもなんで宮崎県の鉱物一覧になかった?? ともかく調べてみると、確かに加納輝石が含まれていた。それにしてもいったい誰がこんな岩石片から加納輝石を見抜いていたというのか。よく見るとラベルには「皆川」の文字。師匠かよ。

日付を見ると40年近く前か。標本があったのに、宮崎県の鉱物一覧に掲載がなかったのはなぜなのか。また、それにもかかわらずmindatに加納輝石の情報が載っていたかのはなぜなのか。そうした事情は今のところわからずじまい。

事情はともかく、標本が手に入ったのでまあいいや。それにmindatの記載が事実であることも裏付けられた。そして、その標本にはもう一つ気になる鉱物が混じっていた。それが日之影石である。しかし当時は太刀打ちできず、標本はいったん「未同定ひきだし」に眠ることになった。そこから数年後の今、協力者たちの力添えを得て、日之影石にようやく日が差した。

日之影町は、宮崎県の中でもっとも多くの鉱山が開発された地域である。このあたりは付加体起源の地質で、もともと石灰岩やチャートなど多彩な岩相。そこへ大崩山花崗岩類がモリっと貫入し、全体がこんがりと焼きあげられた。さらに無数の熱水脈が走ったことで、多種多様な鉱床と鉱物が生み出されている。こうした背景から、宮崎県の著名な鉱物産地はだいたいこのあたりに集中している[2]。下鶴鉱山もそのなかにある。ここは知名度こそ高くないが、バラ輝石や角閃石などが産出することで知る人ぞ知る産地であった[3]。もっとも、いま探そうとしているのはバラ輝石なんぞではないが。

このようにガマに浮いているバラ輝石の結晶や、数cmオーダーのへき開片が見つかる。この写真のバラ輝石は組成的にはフェロバラ輝石に該当する。

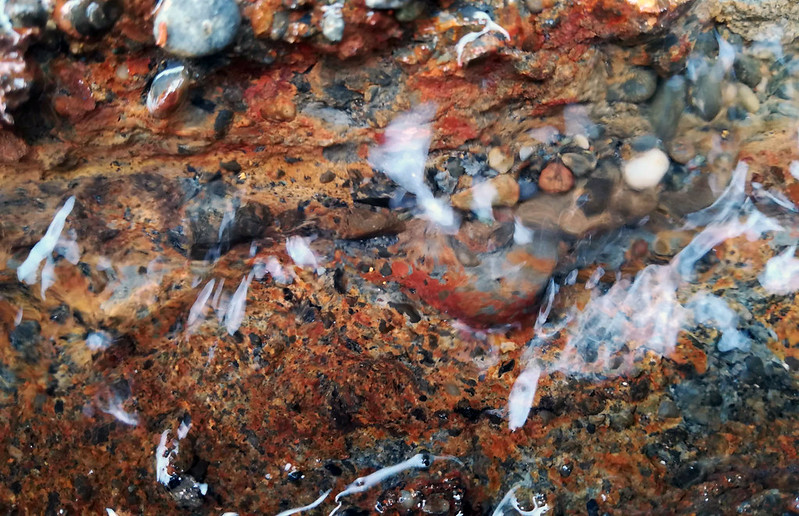

文献[4]によると、下鶴鉱山は南北数百メートルという限られた範囲にいくつかの鉱体があり、それぞれ特徴が異なるらしい。ラベルに記された鉱物名を手がかりに調査を開始した。現地にはこの地域の地層に由来するチャートや砂岩が多く見られたが、それに加えて、溶岩とも溶結凝灰岩とも判別しがたい岩石も混じっていた。それよりも肝心のマンガン鉱石はどこだ。マンガン鉱石は見慣れているはずなのに、どうも様子がおかしい。調査に同行してもらった後輩の田中崇裕もむやみにうろついている。やがて徐々に違和感の正体がわかってきた。なるほどな、派手に腐ってやがる。

ここでは、通常のマンガン鉱床ではあまり見かけないアラバンド鉱が、異常なほど多い。気が付いてしまえば、転がっている鉱石はほとんどアラバンド鉱からなっている。そして違和感の原因もこいつ。アラバンド鉱が風化によって硫酸を生じ、自ら崩壊しながら鉱石中に含まれていたケイ酸塩鉱物を表面に露出させてしまうのだと気が付いた。その結果、白色が悪目立ちする塊となり、一般的なマンガン鉱石とは異なる姿になっていた。そして、アラバンド鉱は酸に触れると硫化水素を発生させ、それによる強烈な臭気が鑑定の決め手になっている鉱物である。であるからして、鉱石を割ると、もうマジでほんとくっさい・・

一般的なマンガン鉱石は黒い皮膜ですっかりおおわれるので、こんなふうに白いということは基本無い。

アラバンド鉱は重量比で63%がマンガンを占めるため、数字だけ見れば高品位の鉱石に思える。だが残りの37%は硫黄であり、これは合金や製鋼の品質を大きく損なう厄介者として知られている。そのため、たとえマンガンの含有量が低くても、硫黄を含まないバラ輝石やテフロ石のほうが原料としてははるかに重宝されただろう。おそらく下鶴鉱山において、アラバンド鉱は採掘対象どころかゴミ扱いだったに違いない。だからこそ、ズリにはこれでもかと転がっているのだ。

しかし、私にとってそれは決してゴミではない。日本では、鉱物標本としてのアラバンド鉱は地味で微小なものしかない。だからこそ一塊まるごとがアラバンド鉱となると、それは日本でも屈指の存在感を誇る標本となる。なので、くっさいがゆるしてやる。そして石の全体としては脇役に過ぎないものの、少しだけ入っている白い部分こそが重要である。そこはケイ酸塩鉱物が主体となっており、そうした部分に加納輝石や日之影石が含まれる。まあバラ輝石やマンバンざくろ石であることのほうが多いのだが・・

表面に浮き出た加納輝石の結晶。アラバンド鉱が自壊し、浮き出た結晶は何だろうと調べたら加納輝石であった。ちなみに、加納輝石の同質異像にあたるドンピーコ輝石はこれまで調べた中では見つかっていない。

ということで、加納輝石や日之影石を得るには、まず足元に転がっているアラバンド鉱をてきとうに拾うところから始めればよい。その中にまぎれていることがある。とりあえずダメなものを挙げておくと、あからさまにアラバンド鉱が少なく、テフロ石だなと思える石。これはおそらく本当の鉱石で、少しこぼれたものがズリに残っている。しかし、これには面白いものはなにも無く、ほんとうにただのテフロ石。また、アラバンド鉱がリッチなものでも、割ってみて大きなバラ輝石のへき開片が見えようものなら、日之影石がいる可能性はきわめて低い。ただし加納輝石ならこうした石にも伴われるので、それ目当てならまあいいだろうか。角閃石が目で見えていると、これまた見込みはない。ほかにマンバンざくろ石が見えるが、こいつは誰とでもいっしょになれる八方美人なので、なんの目安にもならない。結局のところ、バラ輝石や角閃石が目立たない石が候補となる。だからといって外見で区別できるわけではなく、黒い石の中にわずかな白い部分が見える程度。それでも加納輝石なら風化面を探せば端正な結晶が見つかることがある。しかし、日之影石はそもそも微細かつ不定形な粒子のため、風化面に出ていてもマンバンざくろ石と区別できない。この地味さゆえに、これまでだれからも注目されることなく埋もれてきた。しかし今、それが新鉱物としてデビューを果たした。これが日之影石であり、手掛けた私にとっては愛着深い新鉱物なのである。

上の写真の白いところは加納輝石、中の写真だと日之影石が主体となっている。はっきり言って全然わからないので、もう分析するしかない。下の写真も日之影石。ちょといい機会だしこれは磊酒会にでも持っていこうかな。

このあたりで、日之影石がどういう新鉱物であるかをさくっと解説しておこう。日之影石(MnMgSiO4)は、テフロ石(Mn2SiO4)の二つあるマンガン(Mn)のひとつを、マグネシウム(Mg)に置き換えた鉱物で、かんらん石族に新たに加わったメンバーである。足立先生のラベルには加納輝石とともにテフロ石が記されていた。そして、このテフロ石こそが、後に新鉱物・日之影石として承認される存在だったのである。思えばこの標本は、師匠たちから弟子へ託された数十年越しの置き土産だったのかもしれない。弟子三人(浜根・田中・福本)はその置き土産を受け継ぎ、共同研究者たち(今井さん、永嶌さん、森さん、大西さん)の力を借りながら、新鉱物という形に結実させることができたのだった。

これはつまり。雨雲を払って差し込んだ「日の影」が三毛入野命を導いたように、長く眠っていた標本に光が差し込み、新鉱物が誕生した話でもある。その名に宿る神話とともに、この日之影石の発見の物語が、新鉱物を追い求める者たちにとっても道を照らす日の影となることを願っている。

上の二節の文章を読ませてChatGPTとGeminiに絵で出力させてみた。うーん・・・

[1] 足立富男(1997)宮崎県産鉱物一覧. 地学研究, 46, 131-149.

[2] 足立富男(1996)宮崎県西臼杵郡日之影町の鉱山. 地学研究, 45, 221-242.

[3] 藤本雅太郎(2006)宮崎県高千穂地方のマンガン鉱山産鉱物−その1下鶴鉱山−. 地学研究, 54, 213-221.

[4] 吉村豊文(1969)日本のマンガン鉱床補遺:後編 日本のマンガン鉱山. 九州大学理学部報告地学之部, 9, 487-1004.

IMA No./year: 2025-029

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53164)

堀石 / Horiite

Ba2Mn2Mn4Ti2(Si2O7)2(PO4)2O2(OH)2

Seidozerite supergroup

愛知県設楽町田口鉱山

Nishio-Hamane D., Nagashima M., Mori Y., Ohnishi M. Ishizaka T., Inoue S. (2025): Approved by CNMNC on July 04.

新鉱物・堀石の写真

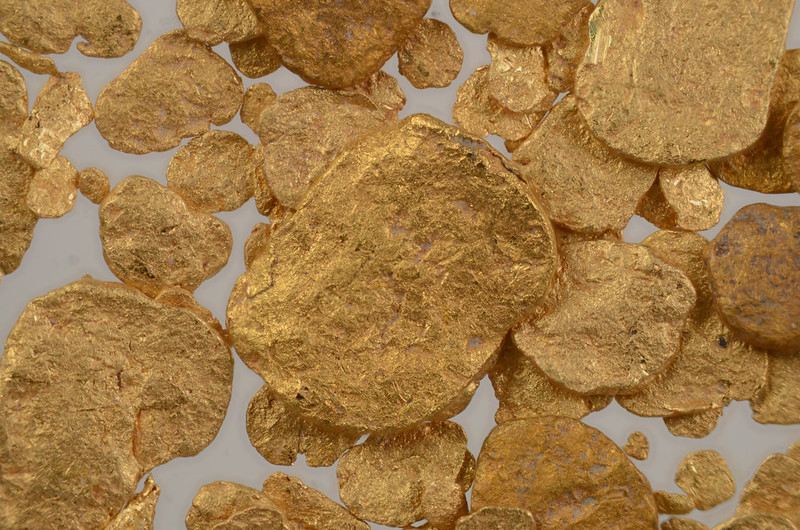

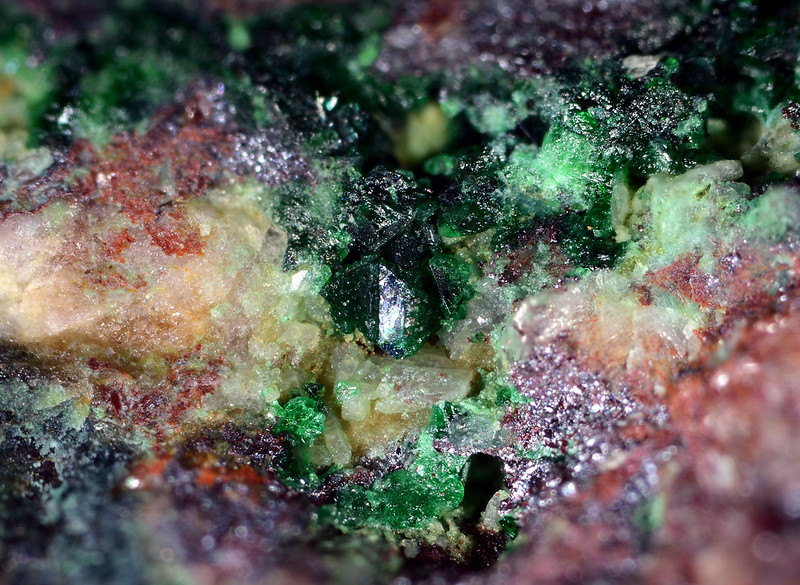

濃いピンク色のバラ輝石塊にあらわれる、橙色を示す板状結晶が堀石。赤が濃すぎて黒く見えているところはパイロファン石。

愛知県田口鉱山からの新鉱物、堀石(ほりせき)である。しかし、この写真を見て「あれ?」と首をかしげた愛石家は少なくないだろう。このツラには見覚えが・・、そう、たしか、これはヘイトマン石ではなかったか?と。うん、まあ、そのとおり。実際にこの標本のラベルはヘイトマン石であった。しかしてその実態は・・、なんと新鉱物、というお話。こういう発見例はえてして偶然や幸運がもたらしたドラマチックな展開であることが多い。しかし、今回はそうではなかった。彼らはすでに知っていたのだ。そこに未知の鉱物が潜んでいることを。

愛知県は鉱物産地が豊富な地域とは言えないが、日本でも指折りの有名産地がいくつかある。例えば田口鉱山はその一つだろう。そこはマンガン山であり、明治の終わりごろから採掘が始まり、特に戦後は盛んだったらしい。鉱物標本としては、真っ黒なネオトス石に包まれた紅色のパイロクスマンガン石の美結晶が有名で、良いものは日本を代表する鉱物標本に名を連ねる。実際にこの田口鉱山のパイロクスマンガン石は「楽しい鉱物図鑑2(著:堀秀道)」でも紹介されており、立派な海外産標本が多くを占める同書のなかにあっても、ひけをとらない存在感を放っていた。図鑑を眺めながらこのパイロクスマンガン石に憧れを抱いた人は少なくないだろう。私自身、その一人だった。この図鑑は、私が初めて手にした鉱物に関する書籍であり、現在の自分を形づくるきっかけとなった特別な一冊でもある。

パイロクスマンガン石の写真。小さいが私にとっては価値のある標本。

私の研究テーマである新鉱物という視点からすると、田口鉱山は吉村石(yoshimuraite)の産地として注目に値する。吉村石は岩手県野田玉川鉱山産の新鉱物として1961年に論文が発表された[1]。そして、そのわずか2年後に田口鉱山からも産出が報告されている[2]。後年には原産地ではなく田口鉱山の吉村石を使用した研究で、理想化学式や結晶構造などの詳細が定義された[3]。つまり、実質的には、吉村石は田口鉱山の新鉱物なのである。田口鉱山の吉村石は黄褐色の鱗片状結晶で産出し、常に暗緑色の角閃石を伴うと記されている。この角閃石については論文ではリヒター閃石と述べられているが、後年に発表された分析値は、今の分類ではヤルマー閃石(hjalmarite)に該当する[4,5]。

論文に記されている産状と一致する吉村石(褐色)+角閃石(緑色)の標本。

その後、角閃石を伴わない吉村石の産出が、愛石家の中で徐々に知られるようになっていったようだが、並べてみると違和感を覚える(下の写真)。これらは同じ鉱物でいいのだろうか?と。そして1985年になり、同じではないと報告された[6]。序文には「バラ輝石を主体とする紅色の鉱石中に橙黄色透明板状の鉱物があり、従来吉村石と混同視されていたが、実は別の鉱物である」と記されている。これは堀秀道を筆頭とする研究チームの学会発表であった。

ヘイトマン石の標本

学会で発表されたヘイトマン石はこうしたツラをしていたと思われる。

研究チームはこの鉱物をバフェルチ石(bafertisite)のマンガン置換体に相当する新種とみなして、新鉱物申請を考えていたことが講演要旨から読み取れる。残されていたラベルから推測するに、「田口石」という名称が与えられる予定だったのだろう。しかし、結果として、田口石は実現しなかった。バフェルチ石のマンガン置換体はヘイトマン石(hejtmanite)と名付けられ、アフリカ大陸にあるザンビアからの新鉱物として、1989年にチェコスロバキア(当時)の研究チームが承認を得たのだった[7]。田口鉱山の未詳鉱物について以降の正式な発表は見られないが、やがて上の写真のようなツラをした鉱物はヘイトマン石として認知されるようになったと思われる。ヘイトマン石は後年に岩手県三根鉱山からも産出が報告されている[8]。

いわゆる田口石(=ヘイトマン石)はもしかしたら申請できなかったのかもしれない。実は、堀さんは田口石とは異なるもう一つの未知鉱物が存在することに気づいており、そのことをかつてある人物(パンダさんとしておく)に語っていたという。その話はやがてパンダさんから別の方(ソムリエさんと呼ばせてもらう)へ伝わり、未知の鉱物を含むかもしれないという標本がパンダさんとソムリエさんの二人から私のところへやってきたのだった。結果としてどちらの標本にも未知の鉱物(=新鉱物)が含まれていたが、決定的な分析結果が得られたのはパンダさんから提供された標本だった。そこで、この新鉱物に関するある重大な決定をパンダさんに委ねることにした。

このパンダさんこそ、堀さんと最も縁が深く、長年にわたってホリミネラロジーの番頭役を務めてきた井上真治さんである。そして、このたびの新鉱物の命名が、井上さんに委ねられた。こうして、新鉱物は、鉱物学者の堀秀道博士(1934-2019)にちなんで「堀石(学名:horiite)」と命名された。堀さんは5つの新鉱物の発見に貢献したほか、鉱物同志会の設立・運営や多くの書籍の出版などを通じて鉱物の魅力を広く伝え、直接的にも間接的にも多くの愛石家や鉱物学の後進を育成してきた。逝去後の命名となってしまったが、新鉱物「堀石」の誕生を通じてその事績を改めて思い起こし、共に祝ってもらえることを願っている。

新鉱物・堀石(模式標本)

ヘイトマン石とそっくりだが、これはまるまる堀石。

ここで情報を整理しておこう。田口鉱山からは、吉村石、ヘイトマン石、堀石が産出することが明らかとなった。これらはサイドゼル石超族のバフェルチ石族の一員であり、田口鉱山から産出するのはこの三種。組成や結晶構造はややこしいので具体的に解説しないが、おおざっぱに言えばこれらはサンドイッチのパンや具が異なる関係性だと思えばいい。であるからこそ、これらが混在することは想像に難くないし、実際にそうなることがある。下にいくつかの写真を並べるので、鉱物種や単独・混在・割合などを予想しながらみてほしい。紛らわしい別物もまぜてある。写真をクリックすれば答え合わせが書いてあるのでレッツトライ。

さて、どうだったであろうか? 紛らわしい鉱物として金雲母がある。堀石は単独で産出する場合もあるものの、ヘイトマン石と混在して産出することが多い。堀石と吉村石とはめったに共存しないようで、標本としてこれがそうだというものが無いので紹介できなかった。また、堀石とヘイトマン石は、単独か混在か、その量比にかかわらず、私には見た目で区別がつかなかった。しかし、このテストを通じて、見たらわかるという人も出てくるかもしれない。一方で、吉村石と堀石は、産状も見た目の印象も違う別物どうしであることが、簡単に見てとれる。ただし、これは私にとっては「なんで?」と首をかしげたくなるものであった。

というのも実は、吉村石と堀石の違いは、例えて言えばパンが同じで「具がハム4枚のサンドイッチ」と「具がハム2枚+サラミ2枚のサンドイッチ」くらいの差しかないので、見た目でわからないほどよく似ていると想像してしまう。一方の堀石とヘイトマン石の関係だと、「どちらもサンドイッチだけどパンも具材もその量も違う」くらいの差があるので、見ただけでわかりそうなものである。しかし、現実は逆。外観が共通で、食べ(調べ)てみなければわからないのは堀石とヘイトマン石の関係なのだから、不思議なものである。

田口鉱山は閉山して久しく、いまでは立ち入り禁止になっている。そのため、標本は採りに行くのではなく取引で手に入れるしかない。まあしかし、そんなに悲観したものでもない。それというのも、ヘイトマン石の標本は過去にそれなりに採集されているようで、売り立てなどをぶらつくとふつうに出てたりする。ミネラルマーケット2023の宣伝標本にもヘイトマン石があったな。これはすくなくとも吉村石には見えないので、堀石の可能性があるだろう。ただ、確実な同定は分析する以外にない。それはともかく、今回はヘイトマン石の標本を見つめなおすいい機会である。上のテストを参考にじっくりと観察しなおし、ラベルを書き換える必要があるかどうか検討してみてはどうだろうか。

[1] Watanabe T, Takéuchi Y, Ito J (1961) The minerals of the Noda-Tamagawa mine, Iwaté Prefecture, Japan. III. Yoshimuraite, a new barium-titanium-manganese silicate mineral. Mineralogical Journal, 3, 156-167.

[2] 広渡文利, 磯野清 (1963) 愛知県田口鉱山産の吉村石について. 鉱物学雑誌, 6, 230-243.

[3] McDonald A.M., Grice J.D., Chao G.Y. (2000) The crystal structure of yoshimuraite, a layered Ba–Mn–Ti silicophosphate, with comments on five–coordinated Ti4+. The Canadian Mineralogist, 38, 649-656.

[4] Shoda T., Bunno M. (1973) Optica rotation axes in a manganoan richterite from the Taguchi mine, Aichi Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 7, 159-168.

[5] Holtstam D., Cámara F., Skogby H., Karlsson A. (2019) Hjalmarite, a new Na–Mn member of the amphibole supergroup, from Mn skarn in the Långban deposit, Värmland, Sweden. European Journal of Mineralogy, 31, 565-574.

[6] 堀秀道, 宮脇律郎, 中井泉, 長島弘三, 松原聰, 加藤昭 (1985) 愛知県田口鉱山産Ba・Mn・Ti珪酸塩鉱物(予報). 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P-8.

[7] Vrána S., Rieder M., Gunter M.E. (1992) Hejtmanite, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral. European Journal of Mineralogy, 4, 35-43.

[8] 鈴木保光 (2010)岩手県三根鉱山産ヘイトマン石. 地学研究, 58, 221-224.

IMA No./year: 2025-001 セリウム赤坂簾石 / Akasakaite-(Ce)

IMA No./year: 2025-002 ランタン赤坂簾石 / Akasakaite-(La)

IMA No./year: 2025-003 ランタンバナジウム赤坂簾石 / Vanadoakasakaite-(La) (2025-003)

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-53012, 53013, 53014)

CaCe(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) : Akasakaite-(Ce)

CaLa(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) : Akasakaite-(La)

CaCe(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) : Vanadoakasakaite-(La)

Epidote supergroup

群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山

Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2025): Approved by CNMNC on May 3.

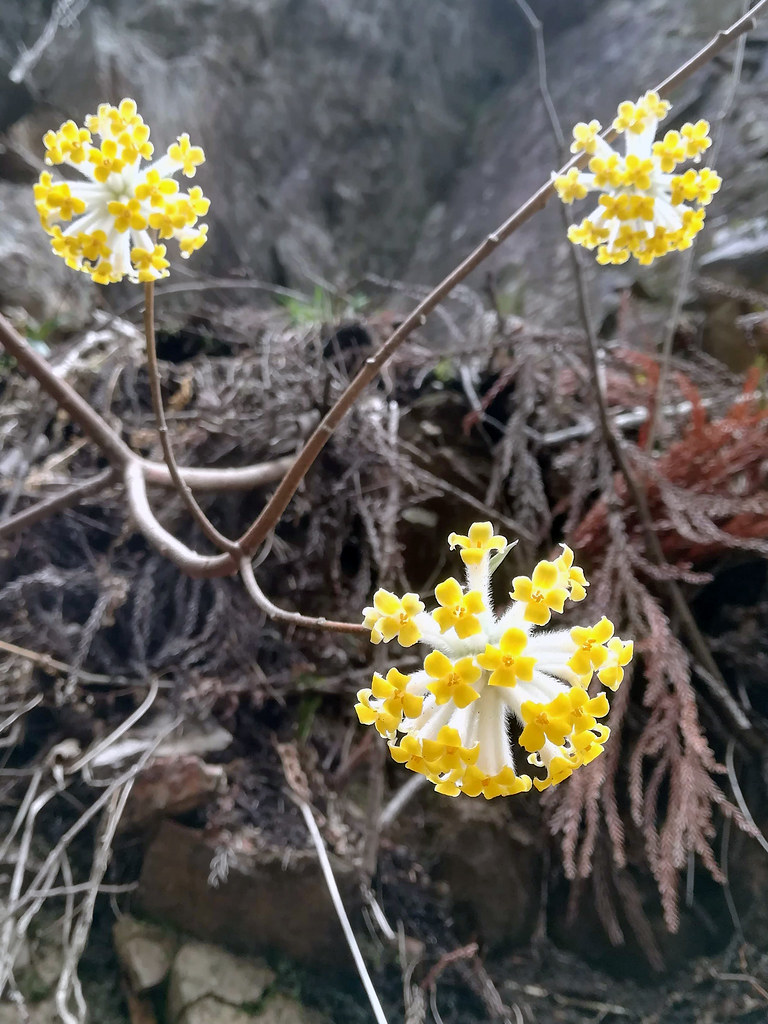

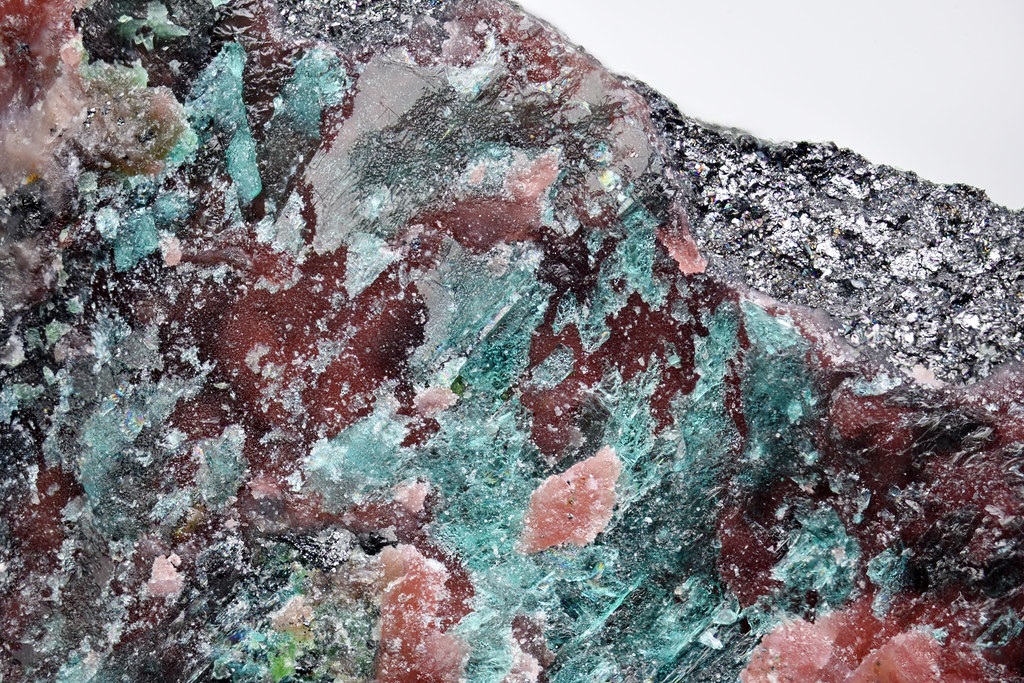

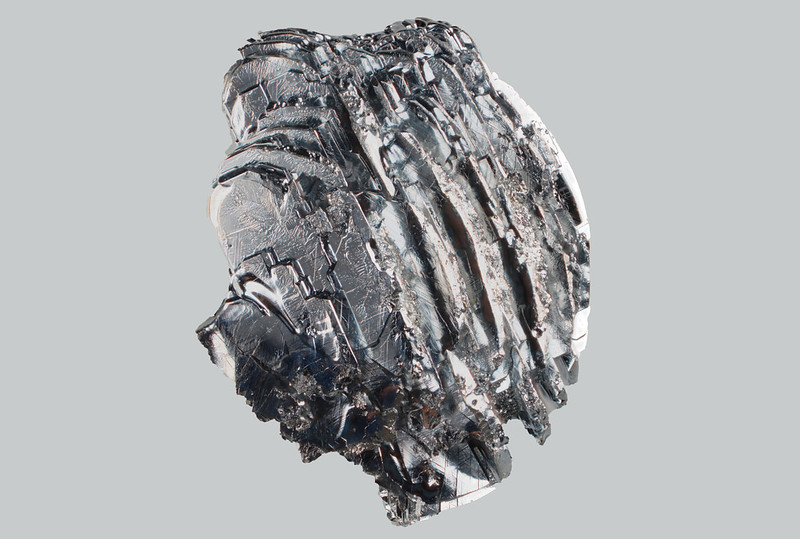

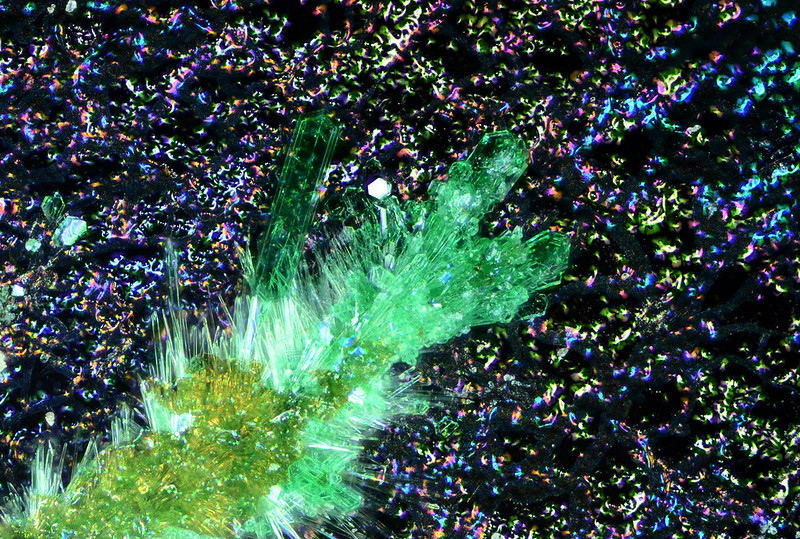

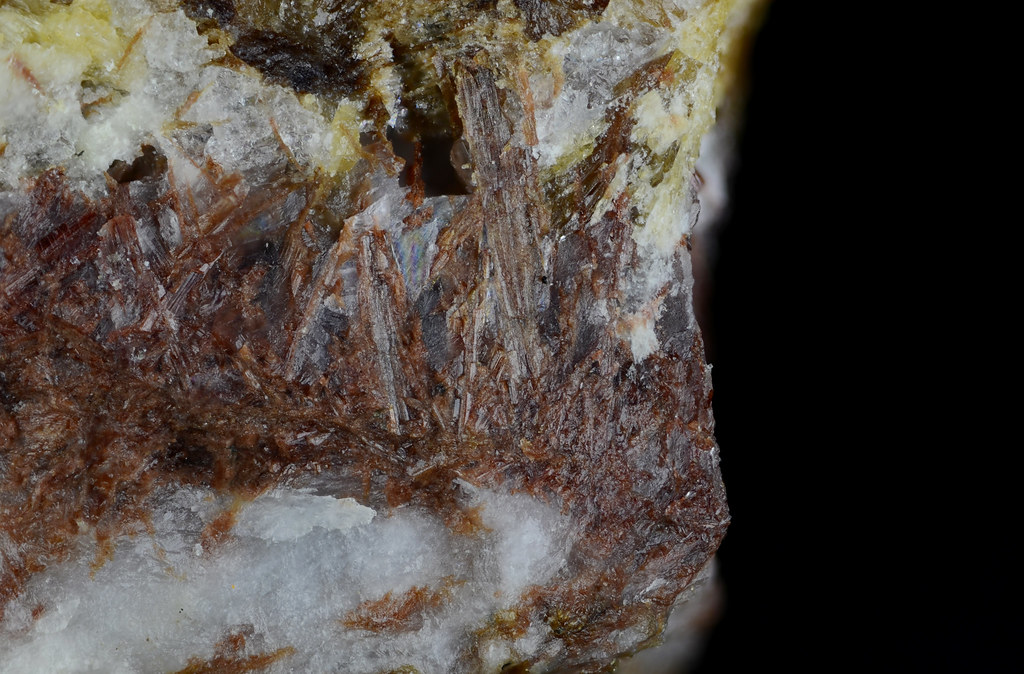

これはランタンバナジウム赤坂簾石

群馬県茂倉沢から発見された新鉱物、赤坂簾石である。今回は3種まとめての申請・承認となった。具体的には、申請順から、セリウム赤坂簾石、ランタン赤坂簾石、そしてランタンバナジウム赤坂簾石である。また、これまではAkasakaiteを赤坂石(あかさかせき)と呼んでいたが、これからは緑簾石超族の鉱物には「簾」をつけて呼ぼうという案がでている[1]。これはざくろ石や電気石や角閃石の鉱物種と基本的に同じ扱いにしようということであり、特に反対でもないので、ここでもこれからは赤坂簾石(あかさかれんせき)と呼ぶことにしよう。ただし、過去の記事での呼び方はそのままにしておく(直すのがめんどくさい)。

今回は前回のフォローアップスタディであるからにして解説はあっさり行く。流れは前回のセリウムバナジウム赤坂簾石で書いたように、原田明氏が見つけてきた。基本的にはその試料をさらに調べているなかでの発見である。ではなぜ一つだけ早く、あと3種がちょっと遅れたのか。原因はそのやっかいな産状にあった。

赤坂簾石はこのようにことごとく石英に埋まっている。ここから一本の結晶をうまく取り出してやらないと、新鉱物申請に必要なデータを集めることができない。しかし、これ、どうやって取り出すよ?

ではそれでどうするかというと、とにかくツラがでるまで石をバンバン割る。単純に運まかせ。しかし、石英という固い壁に阻まれているとなると、これが実はもっとも合理的。運が良ければ一撃でケリが付くのだから。それで最初にうまくツラが出てデータが取れたのがセリウムバナジウム赤坂簾石であり、一足先の申請となった。ほか3種はなかなかいいツラがでない、またはそのものが見つからない、といったところで遅くなった。そして、今回の新鉱物も併せた合計4種の赤坂簾石を見つかる確率で並べると、ランタンバナジウム赤坂簾石>>>セリウムバナジウム赤坂簾石>ランタン赤坂簾石≧セリウム赤坂簾石、になっている。探せどもランタンバナジウム赤坂簾石ばかりに当たるという印象で、それ以外は非常に稀。とはいえ、ランタンバナジウム赤坂簾石だってそんなに簡単には見つからない。

赤坂簾石(Akasakaite)の名称をもつ鉱物は、最初がランタンフェリ赤坂簾石(2013-126)で、三重県伊勢市から見つかった。次が、ピーモント(イタリア)産のランタンマンガニ赤坂簾石(2017-028)とセリウムフェリ赤坂簾石(2018-087)で、それに茂倉沢鉱山産の4種が続く。今のところ、含まれる希土類元素はいわゆる軽希土類ばかりであり、重希土類を主成分とするものは見つかっていない。それでも、最初の発見から10年ちょっとでもう7種類。なんとも大所帯になったもので、ランタンフェリ赤坂簾石の時にはここまで拡大するとは思いもよらなかった。

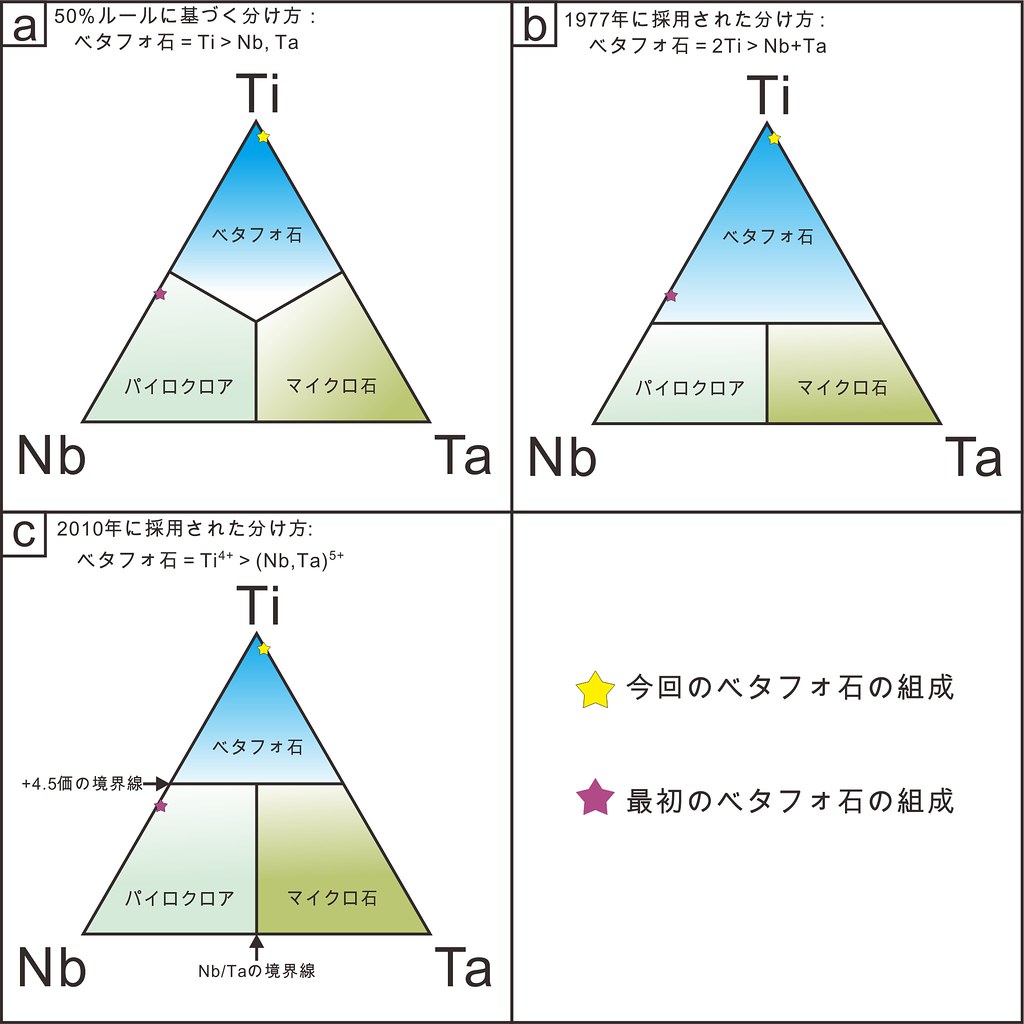

矢印先の石英中に黒色で薄板状の赤坂簾石の結晶がたくさん埋没している。これは産状をよく示す代表的な標本として、山口大学に収蔵してもらった。これの一部拡大が、上に示した写真。

茂倉沢鉱山の赤坂簾石4種は、石英中に埋没した微細な薄板状の結晶として産出する。上の写真は産状が非常によくわかる標本で、今は山口大学においてある。なんぼたくさん見えていても、石英にがっつり埋まっているようでは個々の結晶がなんであるかを知る手段は割る・切る以外にない。それでもこういう産状や見た目であれば赤坂簾石であることは確かなので、とりあえず全部の名前を書いておくしかないだろう。ただ、4種類がいっぺんに含まれる標本があり得るかというと、なさそうと感じている。これまで見た中での手ごたえからするとあって2種類くらいだろう。また、こんなに結晶が群生していることはめったになく、せいぜい1-2本見えればいいところ。

さて、茂倉沢鉱山。昨年、今年でいまさら新鉱物が4種類加わって、合計6種類の新鉱物の産地となった。これで絞り切ったか。それともまださらに続くか。見落としは無いようにしたいが、さあどうなる。

[1] 松原聡 (2025) 日本産鉱物情報(2024). 岩石鉱物科学, 54, gkk.250328.

IMA No./year: 2024-056

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52596)

アマテラス石 / Amaterasuite

Sr4Ti6Si4O23(OH)Cl

New structure type

岡山県新見市大佐山

Nishio-Hamane D., Nagashima M., Ohnishi M., Shimobayashi N. Matsumoto T., Tanabe M. (2024): Approved by CNMNC on November 02.

アマテラス石(黒緑色部)

ヒスイから見いだされた新鉱物、アマテラス石である。読んで字のごとく、名前は天照大神(あまてらすおおみかみ)からいただいた。鉱物名は地名、人名、化学組成、色、伝承とさまざまな由来を持ち、少ない例だが神様に由来する鉱物も存在する。日本の新鉱物では、海神(わたつみ)にちなむ「わたつみ石(Watatsumiite)」が知られていた。そして、「アマテラス石(Amaterasuite)」は2例目。それにしても日本の神は八百万である。そのなかにあって天照大神にちなんだ背景は、もちろんヒスイにある。

ヒスイは「翡翠(Jade)」とも書かれることがあり、日本語での発音は「翡翠」と書いて「ひすい」。しかし、「翡翠」と書いたとき、それは宝石として加工されたモノを指す、と、ここでは解釈する。また、翡翠は硬度の違いで「硬玉(こうぎょく)翡翠」と「軟玉(なんぎょく)翡翠」のように呼ばれる。それが略されて単に硬玉や軟玉と呼ばれたりするが、どっちにしろ翡翠。このように「硬玉」や「軟玉」はそもそも宝石に対する名称であり、それを鉱物学・岩石学用語として用いるのは本来は適切ではない(かつては使っていた)。そのため、近代の鉱物学や岩石学では内実に注目して言い分ける。例えば硬玉は、体積のほとんどがヒスイ輝石(Jadeite: NaAlSi2O6)という鉱物で構成されている。すなわち、硬玉は「ヒスイ輝石が主体の石」であって、それは鉱物学・岩石学用語の「ヒスイ輝石岩(Jadeitite)」である。そしてヒスイ輝石岩が、しばしば「ヒスイ」とだけ略される。よって、この記事でも「ヒスイ=ヒスイ輝石岩(Jadeitite)」のことだよと宣言して話を進めよう。軟玉の実質を言いたい場合はネフライト、もしくは透閃石-緑閃石岩と呼ぼう。

翡翠=宝石として加工されたヒスイ輝石岩や透閃石-緑閃石岩の総称であり、硬玉か軟玉かを問わない。

硬玉=宝石として加工されたヒスイ輝石岩のことで、とても硬く(ハード)かつ堅い(タフ)。

軟玉=宝石として加工された透閃石-緑閃石岩のことで、硬玉に比べると軟らかい(ソフト)が、堅さ(タフ)は硬玉に匹敵する。

ヒスイ輝石岩=ヒスイ=ヒスイ輝石が主体の石(岩石)のこと(加工の有無は問わない)。

透閃石-緑閃石岩=ネフライト=(緻密な)透閃石や緑閃石が主体の石(岩石)のこと(加工の有無は問わない)。

ヒスイは世界の各所に点在しているが、どこでも産出するというわけではなく、ヒスイの産出は造山帯(その痕跡を含む)地域に限定される。そして、日本列島はまさしくそういう場のひとつであり、やはりヒスイが産出する。これまでに糸魚川(新潟県)、若桜~関宮(鳥取県~兵庫県)、大佐山(岡山県)あたりで、まとまった量のヒスイの産出が確認されている。そして、日本のヒスイは地球上で最古のヒスイと言えよう。下の図に各地のヒスイがどのくらい古い時代にできたかを示しており、日本のヒスイは糸魚川や大佐山のもので5億7-6千万年前生まれだと報告されている。ロシア産のものがこれに匹敵する可能性がまだ残っているものの、いまのところ数値として報告されているものでは日本のヒスイはぶっちぎりで古い。ほかの地域のヒスイなぞ若造もいいところである。

世界のヒスイ産地と生成年代の概略図(文献[1-4]を参照)。「Ma」とは百万年前を意味している。例えば大佐山の570Maでは「570×百万年前」であり、5億7千万年前を意味する。

ヒスイは硬く(ハード)て堅い(タフ)という特徴を持つ。それはつまり加工が困難だがいったん製品を仕上げれば長持ちするという素材であり、石器として使うにはうってつけ。新潟県大角地(おがくち)遺跡から発見されたヒスイ製のハンマーは7000年前に作られたものだとされ、人類がヒスイを利用した最初の例だとされている[5]。また、ヒスイは白色だけでなく、鮮やかな緑、青、すみれ色、橙色、灰色、黒色までの多様な色調を呈するため、宝石の原石としての資質も持ち合わせる。やがてヒスイは石器だけではなく宝石(翡翠)としても珍重されるようになり、例えば硬玉の勾玉は縄文時代後期には作られ始め、様々な用途でヒスイの利用は奈良時代までざっと6000年間にわたって続いた。しかしそこで宝飾用途の利用はばっさりと断絶し、やがて国産のヒスイは忘れ去られた。

以後、1938年(昭和13年)に糸魚川でヒスイが再発見されるまでの1200年間、日本にヒスイの産地があることは誰も知らない状況が続いた。しかし、再発見されたということはヒスイの産出が現代まで継続していたことを意味しており、地元の人はヒスイと知らないまま漬物石として使っていたとも聞く。ともかく日本は世界最古のヒスイ文化発祥地であり、縄文時代以降の7000年間にもわたってヒスイは日本人の文化や生活にかかわってきた。ヒスイを原石に加工された硬玉は日本産の宝石として最上位に位置し、それは考古学的にも重要なアイテムであるように、ヒスイは鉱物学だけでなくほかの学術分野でもインパクトをもつ存在である。そして、2016年に日本鉱物科学会はヒスイを「国石」として選定した。2017年には日本鉱物科学会が発行する英文誌でヒスイにまつわる特集号が組まれ、万葉集3247番[6]を引用した英訳から、序文には「Gem sparkles deep」というタイトルが付けられた[7]。日本政府広報のオンライン雑誌「Highlighting Japan」においても、2021年10月号で国石としてヒスイが紹介されている[8]。

国石・ヒスイ

海岸や川に流出したヒスイ(左)は表面が常に更新されるのでツルツルだが、山で埋もれたヒスイ(右)はひたすら風化されるだけなので、表面はざらざら。

そんなヒスイは、実は新鉱物探査の対象としてもなかなか魅力的である。これまでに、ヒスイおよびその関連岩から、青海石(Ohmilite, 1974-031)、奴奈川石(Strontio-orthojoaquinite, 1979-081a)、糸魚川石(Itoigawaite, 1998-034)、蓮華石(Rengeite, 1998-055)、松原石(Matsubaraite, 2000-027)、新潟石(Niigataite, 2001-055)が新鉱物として見つかっている。これは一連の岩石からの発見としては多いほうだろう。いずれも糸魚川地域から発見された。2001年から現在まではヒスイから新鉱物発見の報告が無かったのはちょっと意外だが、その間にヒスイには国石という箔がついた。そうなると、国石であるヒスイから次に新鉱物が発見されたらどう名づけるべきか、どんな名前がふさわしいか。そんな皮算用をしながら、いずれは自分がヒスイから新鉱物を見つけてやろうと思っていた。そして、見つけた。

アマテラス石(中央から下と左側に広がる黒緑色部)。

中央の褐色はルチル、そこより上に広がる淡緑色部はチタン石、アマテラス石の周りのあんず色の粒はタウソン石。

さて、国石・ヒスイから発見された新鉱物か。セオリーで考えると、人名についてはヒスイ関連の研究者が幾人か思い浮かぶ。国石という箔もあるので皮算用の段階では人名はふさわしい候補だと思っていた。ただ、今回の新鉱物は結晶構造に二面性があった。これは想定外。内部に二面性があるものに人名を付けたとなると、誤解を招きそうで気が引ける。ピッタリだと言われてもなお困る。では逆に二面性にあやかるのはどうか。その方向性でローマ神話の双面神(ヤヌス)というアイデアが出た。が、日本産でローマか。地方・地域名もいつもなら有力候補だが、今回はこれらでは力不足というか荷が重いというか。それならばと国石を前面に押し出して「日本石」も考えたが、いまひとつしっくりこない。そんなこんなで今回は名前がなかなか決まらなかった。

いっそ全部込みはどうか。日本を連想させ、国石という字面のいかにもな雰囲気にも負けず劣らず、おまけに二面性を併せ持つもの。無茶ぶりのようだが該当するものがある。それは神様、それもビックネームの。そうして、天照大神が候補に挙がった。天照大神は日本神話の中で最も重要な女神の一人であり、荒魂・和魂という二面性を持ち合わせる。このアイデアには当初は戸惑ったが、だんだんと国石・ヒスイからの新鉱物としては良いかなと思えてきた。そうして「アマテラス石」が採用された。新鉱物の申請書を提出した際、新鉱物・命名・分類委員会の委員長からは「Nice Name!」と心強い一言をもらい、審査を経てアマテラス石は正式に承認された。学名はAmaterasuiteと書いて「あまてらすあいと」と発音する。私は「アマテラス石」とカタカナで書いているが、漢字を当ててもいいだろう。ちなみに、観測史上2番目の超高エネルギー宇宙線にも天照大神の名が採用され、「アマテラス粒子(Amaterasu particle)」と名付けられている[9,10]。

端緒を思い出してみると、当初は大佐山のヒスイを切る角閃石が気になるという話だったと思う。2020年の暮れの磊酒会だったかな? ともかく田邊満雄氏からそんな相談があった。その角閃石はとりわけ希少というわけでもないエデン閃石という結果に落ち着いたが、それよりも角閃石と共に大量に伴われているルチルがただものではなかった。一見するとただのルチルでしかなく、その周囲が淡緑色のチタン石で囲まれていることもしばしばというくらいで、これはいわゆる普通の範囲内だったが、中身に驚いた。切ってみると松原石(Matsubaraite: Sr4Ti5O8(Si2O7)2)とタウソン石(Tausonite: SrTiO3)がいくらでも出てくる。続いて蓮華石(Rengeite: Sr4Ti4ZrO8(Si2O7)2)も見つかった。松原石は世界でも二番目の産出で、蓮華石やタウソン石も含めてこれらはこれまでは糸魚川ヒスイだからこそのような鉱物だったが、ちゃんと見てやれば大佐山にこそいっぱいあるじゃないか。

ヒスイを切るエデン閃石とたくさん含まれるルチル

こういう産状のルチルは松原石をはじめ様々なストロンチウム鉱物を含んでいる(とても小さいのが玉に瑕だが)。

さらに検討を進めると未知の鉱物がいくつも検出された。その一つがアマテラス石で、ヒスイの変質が進んだ個所ではアマテラス石がルチルの外側に張り出していることが分かってきた。そのためアマテラス石の存在は、特に切断面では見たらすぐわかるのだが、結晶一つ一つはとても小さく結晶外形もまともに観察されずで、これには困った。構造データを収集するため良い結晶がなかなか見つからず、相当量の試料を消耗しながら長い年月をかけて検討が繰り返され、今年になってようやく日の目を見た。明らかとなったその結晶構造は前述したように二面性があって、解析を担当した山口大の永嶌さんをもうならせた(困らせた)ほどの面白味があるのだが、その詳細は論文で書くことにしよう。ここではアマテラス石の特徴を述べたい。

アマテラス石をまとうルチルの切断面

ルチル(濃褐色)の周囲に生じた黒緑色がアマテラス石で、その周りにあんず色のタウソン石が散らばる。

アマテラス石の産状はおもに二つで、角閃石を伴うヒスイ中のルチルに含まれるものと、角閃石が変質して生じた緑泥石のルチルの周りに生じるものがある。前者の場合、ほとんどすべてのルチルにアマテラス石が含まれ、松原石、蓮華石、タウソン石、さらに未命名鉱物もてんこ盛りで含まれるという状況になっている。ただし、それらはすべて電子顕微鏡でしか認識できないほど小さくせいぜい10μm程度。そうなると確実に入っているとは言えども見たところでわからないので、標本とするにはちょっと頼りないと感じるかもしれない。とはいえ含まれているのだからラベルを書くこと自体は良いだろう。それよりはっきり存在を認識できるものが、変質岩中のアマテラス石である。これはルチルの周囲に生じたもので、肉眼的には黒緑色を呈する。破断面や切断面ではその存在はよりくっきり浮かび上がるが、結晶が認識できることは稀で、微細な針状から毛状のものがなんかむにゃむにゃしてるなと感じる程度。この産状ではアマテラス石は基本的にはチタン石と入り混じっていて、アマテラス石の濃度は実はあまり高くないことがほとんど。そのため、薄片にしても多くの場合でアマテラス石の姿はあまりはっきりと捉えられない。ただし、ごくまれにアマテラス石が高密度にあつまるものがあり、そうしたものを薄片にすると強烈な多色性が観察できる。

薄片で見るアマテラス石(ルチルをぐるっと取り囲む)

アマテラス石は多色性が非常に強く、偏光顕微鏡下では紺色から橙色まで変化する(左右で偏光板を90°回転して撮影)。

これまでヒスイからの新鉱物はすべて糸魚川ヒスイから誕生していたが、このたび初めて大佐山ヒスイから新鉱物が生まれた。そうなると捲土重来というかなんというか、アマテラス石に関しては糸魚川ヒスイはお呼びでない状況になるのかなと思っていたのだが、そんなこともなかった。自分の標本のことになるが、糸魚川市青海海岸から得られたヒスイにも、ごく少量ながらもアマテラス石が存在することを確認している。具体的にはヒスイに含まれる松原石に伴われる。若桜のヒスイはモノがないので調べようがないが、大佐山だけでなく糸魚川からも産出を確認できたということは、アマテラス石は国石・ヒスイを象徴する鉱物としてよりふさわしくなっただろうか。

アマテラス石を伴う松原石(糸魚川ヒスイ中)

電子顕微鏡でしか確認できないほどの微量だが、アマテラス石は糸魚川ヒスイからも産出する。

[1] Harlow G.E., Tsujimori T., Sorensen S.S. (2015) Jadeitites and plate tectonics. Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences, 43, 105-138.

[2] Jadeitite (jadeite jade) from Japan: history, characteristics, and perspectives. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 184-196.

[3] Kunugiza K., Nakamura E., Goto A., Kobayashi K. Ota, T., Miyajima H., Yokoyama K. (2017) In–situ U–Pb zircon age dating deciphering the formation event of the omphacite growth over relict edenitic pargasite in omphacite–bearing jadeitite of the Itoigawa-Omi area of the Hida-Gaien belt, central Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 256-270.

[4] Fu B., Valley J.W., Kita N.T., Spicuzza M.J., Paton C., Tsujimori T., Bröcker M., Harlow, G.E. (2010) Multiple origins of zircons in jadeitite. Contributions to Mineralogy and Petrology, 159, 769-780.

[5] 加藤学,杉田和弘,近藤慎子,相羽重徳,松永篤知 (2006):大角地遺跡 北陸新幹線関係発掘調査報告書V, pp. 85, 新潟県教育委員会, 新潟.

[6] 原文は「沼名河之底奈流玉求而得之玉可毛拾而得之玉可毛安多良思吉君之老落惜毛」であり、現代語訳では「沼名川の底にある玉、探し求めて手に入れた玉よ、拾ってもっている玉よ。その如く大切なあなたの老いてゆくのが惜しいよ。(https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/db/detailLink?cls=db_manyo&pkey=3247)」。この歌が現代でのヒスイの再発見につながった。

[7] Tsujimori T. Miyajima H., Miyawaki R. (2017) Gem sparkles deep: Preface of the special issue on ‘Jadeite and jadeitite’. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 181-183.

[8] https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202110/202110_02_en.html

[9] Telescope Array Collaboration (2023) An extremely energetic cosmic ray observed by a surface detector array. Science, 382, 6673.

[10] 藤井俊博(2024)天与の加速器からの「アマテラス粒子」の検出. 高エネルギーニュース, 42 (4), 151-158.

IMA No./year: 2024-044

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-52312)

セリウムバナジウム赤坂石 / Vanadoakasakaite-(Ce)

CaCe(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Epidote supergroup

群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山

Nagashima M., Nishio-Hamane D., Ohnishi M., Harada A. (2024): Approved by CNMNC on October 3.

セリウムバナジウム赤坂石

群馬県桐生市茂倉沢鉱山からの新鉱物、セリウムバナジウム赤坂石である。そう、またグンマー、そして桐生市。桐生市では新産地にあたる梅田町の山中から桐生石と群馬石が見つかったかばかりだが、今では古典産地となった菱町茂倉沢鉱山のほうから新鉱物が今さら見つかった。申請ベースでみると、1977年に長島石が、1978年に鈴木石が見つかっており、今回の新鉱物は茂倉沢鉱山からは46年ぶりとなる。私の人生がすっぽりその空白期間に入ってしまう。一つの産地において新鉱物の発見に何十年も間が空くことは、なくはないが、やっぱり珍しい。例えば浅葱石のように二次鉱物ならばそのくらいの時間がむしろ必要なのだろう。しかし、今回は二次鉱物ではない。それなのに今さら新鉱物が見つかったということは、何があったというのだろう。

これも磊酒会(らいしゅかい)の席だったか。原田明氏の立て板に水ような話しっぷりに対して、その8割くらいを右から左へ流していくなかで「黒色の板状結晶が・・」という言葉がめずらしくひっかかった。ああ、それはたぶんアレだ。マンガン鉱床にはいろんな鉱物が出るが、経験がないと思い至らず考え込んでしまうものがある。例えば褐簾石はその好例かもしれない。褐簾石は意外にもマンガン鉱床にも顔を出す。ただ、以前はマンガン鉱床からの褐簾石はあまり知られていなかったので、古参ほどかえって知らないかもなと思いつつ「褐簾石」という予想が浮かんだ。しかし、それを口に出すよりも早くほかの話がぐわわっと押し寄せてきて、気がついたら余計なものをいろいろと詰め込まれた標本を受け取っていた。

栃木県鹿沼市横根山鉱山のバラ輝石・菱マンガン鉱に伴われる褐簾石

これは古参コレクターが褐簾石とは思わずに保管していた標本。この標本は褐簾石シリーズの中でもっともありふれたセリウム褐簾石であった。

後日に標本を観察するとそれはやっぱり褐簾石に見えたが、ラベルには茂倉沢鉱山と書いてある。はて、茂倉沢? 茂倉沢鉱山は多くの人が知っているように長島石や鈴木石の模式地である。これまで茂倉沢鉱山から褐簾石は聞いたことがなかった。ただ、岩手県田野畑鉱山では長島石・鈴木石に加えて褐簾石が産出したという報告がある[1]。そうなると茂倉沢のこれも見た目どおりの褐簾石か、はたまた褐簾石ぽく見えるだけの別物か・・。

それから少しして、我々は茂倉沢鉱山に向かって車を走らせていた。道中の会話の内容は9割ほど記憶から抜けている。が、まあいいや。今回は新鉱物申請にあたり産地の現状を確認することが目的である。くだんの標本には新鉱物だけでなく、日本では初めての産出となる鉱物も含まれていたのだった。なんといってもここは古典産地。長島石や鈴木石が発見されてから今日までに半世紀ほどにもなり、その間に訪れた愛石家は数知れず。すでに沢の下流から上流まで総ざらいされ、あげく「もうなにもないよ」という捨て台詞まで聞かされるのが定番の産地。そんなところから今さら新鉱物や新産鉱物が見つかるのだから、未発見の鉱床に行きついたか、現地の様子に大きな変化があったとでもいうのだろうか。念のため見ておかねばなるまい。

茂倉沢鉱山にたどり着くまでは杉林。それにしてもなぜ岩の真上に植えた? それで立派に成長しているのだから逞しい。その生命力よろしく花粉も大量に舞い散っている時期だったが、深呼吸をしてもいまだなにも感じない。鉱山までに転がっている石や露頭はほとんどがチャート。これはおもしろくないので、たどり着く先に期待したい。茂倉沢鉱山にはいくつかの鉱体があるようで、未知の場所が開拓されたのかと思いきや、案内されてたどり着いてみれば現場は昔からよく知られている南入坑。坑道はいくつかまだ空いており、テラスとなっている個所から下の斜面がズリ場。大水が出た痕跡もなく、経年変化でズリ場が崩れているだけ。なにもかも過去からたいして変わっていない。それなのに今日まで報告がない鉱物がここにきて見つかった。やっぱりこれは・・・。

岩の真上に植えてある杉

岩の直上に生えている杉は屋久島でよく見かけたが、それは屋久島ならではの多湿+苔という環境だからこそ可能という説明だった。しかし、ここグンマーでも普通に生えていた。植えた後に表土が剥げただけかもしれないが、それでも立派に成長するとはたくましい。

ある産地で新鉱物もしくは珍しい鉱物が発見されてしばらくたつとどうなるか。実はこれも定番で、よく似た全く別の鉱物があるかもという発想が出なくなる。それどころかいつしか盲目的になり、多少の違和感があってもこれはきっとあの鉱物だと決めつけてしまう。結果的に真相に迫る機会は失われる。しかし、そういう事態になっていることにだれも気が付かないのだからめったに表ざたにならない。そして、ようやく話が表ざたになったとき、それはたいてい手遅れの報告としてケリがつく。例えば御斎所鉱山のヒ酸塩鉱物(ミゲルロメロ石、カステラロ石、コラロ石)なんかはその典型例だと思う[2]。これらは別の名前で呼ばれている間に海外産のものが新鉱物になっていた。今回もそうなりかねないところでまずはひとつ間に合った。本題に入ろう。まずは茂倉沢鉱山を代表する鉱物から見ていこう。

長島石(Nagashimalite: Ba4(V3+,Ti)4(O,OH)2[B2Si8O27]Cl)

長島石は長辺に沿って条線の入る板状の結晶として産出し、その板が何枚も積み重なった姿にもなる。細ければ針状にも見えるかもしれないが、拡大してよく見れば結晶の形はやっぱり板状。クラックが入りやすく、クラックの多い結晶は濁ってみえる。大きな結晶ほど黒色に見えるが、貧弱な結晶はかなり緑色が強い。この結晶も遠目には黒色だがところどころで緑色が透けている。バラ輝石、石英、菱マンガン鉱などに埋もれて産出する。

鈴木石(Suzukiite: BaV4+Si2O7)

鈴木石は板状の結晶が本来の姿だと思われる。ただ、いつも小さいためにルーペでの観察では粒状にも見えてしまう。いずれにせよピンクのバラ輝石塊の中にある鮮やかな緑色は小さくとも非常によく目立つ。しかし、緑色を追いかければ良いというものではなく、アラバンド鉱や緑マンガン鉱なども割ってすぐだと案外ギクッとなる。ただそれらは冷静に眺めると違うとすぐわかる。一方で、ここではくそ紛らわしいヤツが存在している。それは二ム石(Nimite: (Ni,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8)と言って、簡単に言うとニッケル(Ni)を主成分とする緑泥石。これはルーペ程度では見分けがつかないほど鈴木石によく似ている。しかし、よく見れば鈴木石にはパリッと感があるのに、ニム石はちょっとズルッとしている。また、二ム石のそばには針ニッケル鉱(やや太い)がいることがあり、それらが見分けるポイントになるだろう。

ロスコー雲母(Roscoelite: KV2(Si3Al)O10(OH)2)

ロスコー雲母は茂倉沢鉱山を代表する鉱物のひとつで、「青のり」と称されるように緑色のペラペラ。石英やバラ輝石の隙間にいることが多く、たまに脈状にも分布する。いずれにしても出てくればその特徴からすぐわかる。わりと厚めの結晶もあって、六角板状で深い緑色はさすがに青のりとは言えない。そして、こういう結晶はまわりや内部にセルシアン(Celsian: Ba(Al2Si2O8))をたっぷり伴っている。当然ながら、ロスコー雲母もバリウム(Ba)をかなり含む。そして、部分的にはバリウムがカリウム(K)を完全に置き換えており、そこはもはやロスコー雲母ではなくチェルニフ雲母(Chernykhite: BaV2(Si2Al2)O10(OH)2)であった。ただ残念ながら一つの結晶がまるまるチェルニフ雲母ということにはならないようで、チェルニフ雲母は今回は補欠。

さてと。茂倉沢鉱山を代表する鉱物である長島石・鈴木石・ロスコー雲母はバナジウム(V)を主成分にもつことが特徴で、それらをまとめてV3(ブイスリー)と呼ぶことがある。誰が言い出したのかわからないが、時代的に仮面ライダーV3がよぎったのかもしれない。それはそれとして、バナジウム鉱物と言えば東京都白丸鉱山もまた有名で、2024年は白丸鉱山が久しぶりにダム湖から顔を出したために多くの愛石家が沸き立っていた。おそらくバナジウム鉱物の出現を期待してのことだろう。しかし、ほとんど同じタイミングで、白丸の喧騒をよそに、もはや訪れる人の少なくなった古典的な茂倉沢鉱山のほうから新たなバナジウム鉱物が見つかっていたのだった。では、茂倉沢鉱山の新V3メンバーを紹介していこう。

マンナード鉱(Mannardite: Ba(Ti6V3+2)O16)

新V3メンバーのひとつ目。マンナード鉱はマンガン鉱床ではわりと見かけることのあるホランド鉱(Hollandite: Ba(Mn4+6Mn3+2)O16)のチタン(Ti)と三価バナジウム(V3+)の置換体にあたる。長島石がバリウム(Ba)、チタン、三価バナジウムを含むように、環境的にはマンナード鉱が出てきて全く不思議ではない。特徴をまとめてみたい。結晶は棒状で、ほうきのような束状結晶をなすことが多い。へき開は感じられない。出てくる場所はバラ輝石や石英中。産状としては長島石と共通だが、よく見ると色や姿かたちは長島石とはすこし異なる。特に色。色は完全に黒色で、緑色はかすりもしないところが長島石と見分けるポイントとなる。しかし、長島石だと言われると納得してしまいそうな雰囲気がある。これまでマンナード鉱の産出報告がなかったのは、長島石と誤認されていたからであろう。それでもいったん気が付いてしまえばわりといろんな姿で産出することが分かった。産出頻度は長島石よりずっと高い。下にマンナード鉱の別の産状も載せておく。

ロスコー雲母(青のりみたいなやつ)に突き刺さるマンナード鉱(黒色の束状集合)。

針状結晶がほうき様に集合したマンナード鉱(石英中に埋没)。毛鉱に見えたがそうではなかった。

マンナード鉱は1983年に新鉱物として承認されたカナダ産の鉱物である。長島石は1977年だから、その6年後。存在に気が付けば茂倉沢の新鉱物になる可能性はあったのだろう。しかし長島石があったから、または毛鉱にしか見えないから誰も気が付かなかった。長島石やマンナード鉱の主成分であるバリウムとバナジウムは割と仲が良く、その二つを含む鉱物は今では20種類ほど知られている。多くの産地で数種類が産出するのがふつう。そして、茂倉沢でもさらなるバリウム・バナジウム鉱物が隠れていた。それが新V3の二番手、ゾルタイ石。

ゾルタイ石(Zoltaiite: BaV4+2V3+12Si2O27)(黒色部)。緑色はロスコー雲母。

ゾルタイ石は2003年にカナダから発見された。茂倉沢でのゾルタイ石は黒色で不定形ながらもやや棒状に伸びた姿となり、石英に埋没して産出する。長島石やマンナード鉱のようなパリッとさがなく、どことなくズルんとした印象。長辺でも1ミリ以下だったがルーペがあれば見える。針で触ってみたがへき開はあまり感じられない。また、周りのロスコー雲母はともかく、ゾルタイ石にはやはり緑色みが欠け、ただ黒い。しかし、これも貧弱な長島石として誤認されてきただろう。くりかえすが、長島石は緑色である。それなのにただ黒い結晶ということは、長島石ではないことを意味している。小さいとはいえそういった違和感に気が付けばこれもまた茂倉沢産の新鉱物になり得たのだろうが、まあしょうがない。ここまでは手遅れの話。しかし、今回、幸運にもまだ残っていた。それが新V3のラスト、新鉱物・セリウムバナジウム赤坂石であった。

セリウムバナジウム(Vanadoakasakaite-(Ce):CaCeVAlMn2+(Si2O7)(SiO4)O(OH))

新V3のリーダー、新鉱物・セリウムバナジウム赤坂石である。長辺に条線が入る板状結晶で、遠目には黒色だが、ルーペや顕微鏡で観察すると茶色を帯びていることがわかる。へき開がほぼなく、割れ口は貝殻状になりやすい。これが花崗岩から出ていれば多くの人が褐簾石と判断するだろう。しかしここはマンガン鉱床。マンガン鉱床の褐簾石を知らなければこれも長島石と思うのは致し方ないかもしれない。それでも、注意深く観察すれば赤坂石のほうには緑色は感じられないことや、割れ方がまったく異なることが判別の手掛かりになる。赤坂石は小さく、岩石中の濃度もかなり低い。入っている場合でも握りこぶし大のバラ輝石塊の中に1ミリ以下の結晶が数本ある程度で、そういう塊を数センチ以下にまで全部ばらしてもその数本以外は入っていなかったりする。いまのところ赤坂石がほかのバナジウム鉱物と接することは確認できていない。なぜかひとりぼっち。そのため目印があまりない。あえていうなれば母岩に注目したい。バラ輝石が母岩ではあるが、バラ輝石だけの塊は赤坂石の期待値が低い。バラ輝石だけだと鈴木石や長島石が来ることはあっても、赤坂石はちょっと見たことがない。バラ輝石塊が石英を噛むことが重要。それに加えてバラ輝石は粗粒な方が良い印象。こういう鉱石について、一発割って何か見えなくとも、数センチ程度までは期待を持ってバラしていく。赤坂石は結晶が2-3個見えればそれが最上の標本。一本だけぽつんと入っていることもしばしばあるので、見落としに注意したい。ともかくじっくり観察して探す以外の方法はない。しかし、それにもまして今持っている長島石標本の再観察もやはり必要だろう。それは本当に長島石ですか? 緑色が感じられるか否かでラベルを変えなくてはならない。また、茂倉沢鉱山に限ったことではないが、良標本を採集するたびに古いものとはすぐさまお別れする人がいる。長島石の場合でもその例を耳にした。そうする場合でも別れを惜しむように最後にじっくり観察することをおすすめする。お別れしようとしていたそれが、実は新V3、今回の補欠、またはさらなる追加メンバーになるかもしれない。茂倉沢鉱山の鉱物種は今また改めて調べなおす必要が出てきており、まだ新鉱物候補が眠っていることを確信している。ただ、それらを形にできるかどうかはまた別の問題。

今回の新鉱物が赤坂石の系譜に連なるものだとわかったとき、頭に浮かんだのは山口大の永嶌さんだった。伊勢での前例もあったことだし、筆頭でとりまとめてくださいとお願いして引き受けていただいた。また、このたびは原田氏のお手柄である。もうなにもないと言われたところからの大どんでん返しで、新V3の発見に至った。原田氏は今回の白丸鉱山にもちゃっかり顔を出しているようにわりと無節操で、いつも本筋から逸れがちで、ついでに話が長いことが困りものだが、なにはともあれ、セリウムバナジウム赤坂石は原田氏にとっての初めての新鉱物。ひとまずはおめでとう。それにしても白丸か。今回は行かなかったが、でもなぜか「白丸」にたどり着いたな。

茂倉沢鉱山を出て桐生市内で忠治漬をお土産に買ったあと、飯でも食って帰ろうと佐野を経由した。ただ、ちょっと時間帯が早かったのだろう。佐野ラーメン店はことごとく営業時間外。そして、町をさまよいながら佐野厄除大師を通り過ぎて右折した先にあったのは、佐野ラーメンではなく、博多ラーメンの一風堂(営業中)。この地に出店するとはいい度胸だ。もうたまらん。腹ペコの我々は迷うことなくそこへ入り、お互い「白丸」に舌鼓を打った。それからの帰りの会話は10割おぼえてない。

[1] 宮島宏, 松原聰, 宮脇律郎, 横山一己, 石橋隆(2002)岩手県田野畑鉱山産含V珪酸塩鉱物. 日本鉱物学会創立50周年記念年会講演要旨集, KA-07.

[2] 浜根大輔, 鈴木保光(2018)福島県御斎所鉱山産含水ヒ酸塩鉱物の再検討. 日本鉱物科学会2018年年会講演要旨集, R1-P09.

IMA No./year: 2024-003

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-51975)

イットリウム宮脇石 / Miyawakiite-(Y)

□Y4Fe2(Si8O20)(CO3)4(H2O)3

New structure type

福島県川俣町飯坂水晶山

Nishio-Hamane D., Momma K., Shimobayashi N., Ohnishi M., Kobayashi T. (2024): Approved by CNMNC on May 3rd.

宮脇石の写真

福島県水晶山からの新鉱物、宮脇石である。これは小林寿宣氏が見つけてきた。彼は水晶山から産出する鉱物種の全貌を明らかにすることをライフワークとしている。その活動の中で、まずは1999年に不明鉱物が採集される。それは後に岩代石(Iwashiroite-(Y): YTaO4)と名付けられ、「水晶山産」ということが論文の題目に明記された初めての新鉱物となった[1]。その後、彼はまたしても正体不明の鉱物を見つけてしまったようだ。それをどうしようかと相談を受けて今ここでの話につながる。そのころ彼とは神田の「ぼたん」で定期的に開催される、磊酒会(らいしゅかい)と銘打った飲み会で隣席する仲になっていた。そういえば、初めて顔を合わせたとき尋ねられたのは「あなたのフィールドはどこですか?」だったかな。

ちょっと自分のやってきたことを改めて思い返してみよう。そうするとやはり偏りが見えてくる。例えば自分の新鉱物を産状別でカテゴライズしてみると、正直、ペグマタイト鉱物には縁が薄い。この相談があった時点ではペグマタイト鉱物は高縄石たったひとつだけだった(のちにベタフォ石が加わったけど)。それから、これまで二次鉱物の新鉱物も何個かあるが、伊予石・三崎石以外はかなりの受け身仕事。積極的に手を出していない。その理由はシンプルで、実は二次鉱物を調べるのが苦手。そして、今回のブツはペグマタイト鉱物かつ二次鉱物。あー・・これは不得手の詰め合わせセット。弱ったなぁ・・というのが本音だった。それでも周りから協力を得てどうにかなってしまった。これはまさに私の人徳のたまもの! ではなく、それがあるとすれば鉱物名の由来の方です。

岩代石(Iwashiroite-(Y): YTaO4)

水晶山からの新鉱物としては阿武隈石、飯盛石、プロトフェロ末野閃石に次ぐ発見だったが、論文のタイトルに「水晶山産」と明記された新鉱物は岩代石が最初。結晶構造は宮脇先生によって明らかにされた。

国立科学博物館の宮脇律郎先生は希土類鉱物の結晶化学を専門にしており、その業績で日本鉱物科学会賞を受賞された。それだけでなく、多くの新鉱物の記載にも携わり、新鉱物・命名・分類委員会(CNMNC)の国際委員長に就任し、その任期中に並行して日本鉱物科学会の会長職を勤め上げるなど、鉱物学へ多大な貢献を果たしている。また、CNMNCの歴代の名誉委員長はことごとく新鉱物へ献名されていることもあって[2]、宮脇先生もそうなるべく適切な新鉱物を探していたが、希土類という縛りのもとではかなり難易度が高い。どうしようかと悩んでいた中で小林氏からの相談。これはもしかして千載一遇かも。その旨を伝えて共著者の方々へ協力を依頼し、このたび無事に承認された。おめでとうございます。正式名称はイットリウム宮脇石(Miyawakiite-(Y))と言い、イットリウム(Y)という希土類元素を主成分にもつ鉱物である。

水晶山は阿武隈高地の北西部の丘陵地帯に位置する川俣町の中にあり、全体がペグマタイトで構成されている。この辺りではもっとも規模の大きいペグマタイトだったようで、水晶山ではかつてガラス原料や製鉄用として石英や長石が盛んに採掘されていた。第一水晶山や第二水晶山をはじめ計5つの鉱体がある[3]。また、こういうペグマタイト鉱山には希土類鉱物がつきもので、黒雲母の平板からにょきにょきとタケノコのように生えるフェルグソン石の結晶は水晶山の特産として古くから著名。ほかにも飯盛石や阿武隈石の産出が古くから知られ、わりと新しい知見としてはイットリウムを主成分とする褐簾石やカイシク石などがある[4]。しかし、これらは鉱山からしてみれば商品である石英や長石を汚すゴミだったので、かつてはズリ場(くず石を捨てた場所や斜面)にてきとうに捨てられた。鉄かんらん石も同じ扱いでズリ場に転がっており、それには角閃石が含まれる。その角閃石は後に新鉱物であることが明らかとなり、最終的にプロトフェロ末野閃石と名付けられた[5,6]。鉱物探査という観点ではズリ場はむしろ魅力的な場だったりする。宮脇石もズリ場から採集された。

飯盛石(Iimoriite-(Y): Y2(SiO4)(CO3))

飯盛石の模式地は二つあり、一つが水晶山。発見された当初は塊状のものばかりだと思われていたが、後年にこのような結晶が見いだされた。塊状標本は長石とものすごく似ていて困るが、結晶なら長石とは全く異なる姿になる。

プロトフェロ末野閃石(Proto-ferro-suenoite: □Mn2+2Fe2+5Si8O22(OH)2)

水晶山産の新鉱物だが、そのことが論文にちょっとしか触れられていないので知らない人も多いかもしれない。良し悪しや大小を問わなければここの鉄かんらん石にはわりと普通に伴われている。名称は今でこそプロトフェロ末野閃石と定まっているが、そうなるまでに長い年月がかかり、紆余曲折もあった。

「日本希元素鉱物」[7]によれば、水晶山は大正初めごろに山頂付近の露天掘りから採掘が始まり、徐々に坑道掘りへとなったとされる。その露頭掘り跡は今では断崖なので近づかないほうがいい。そのあたりの足元には玄武岩(安山岩かも)が転がっており、これらは岩脈として入ってきていたらしい。露天掘り跡より下にいくと埋もれる寸前の穴や朽ちたレールなども残っていた。これが坑道掘り跡だろう。黒雲母は坑道わきのズリ場に捨てられ、大きいものは一畳ほどもあったという。この黒雲母にフェルグソン石が伴われ、そのフェルグソン石にはしばしば閃ウラン鉱が刺さる。そのために黒雲母についてはウランを目的に戦時中に数百トンという単位で回収された。褐簾石も水晶山の特産であり、かつては50キログラムもの大塊が産出した。そういう産地だったが、今ではズリ場にすら落ち葉が積もり、草木が根を張っている。ほかのズリ場も見たが、こちらは大水で流されたようで、もはやズリ場とすらわからないほどの荒れもよう。そのため今さら新しいものを見つけるのは難しいはずだが、近代になっても岩代石や宮脇石が見つかっているのだから、一つの産地にこだわって探し続けることもまた新鉱物の見つけかたのひとつであろう。もちろんポテンシャルがあってこそなので、そこを見誤るとこの戦略は破綻する。

ポッツ石(Pottsite: (Pb3Bi)Bi(VO4)4·H2O)

模式地(Linka鉱山)では多産するようだが、ほかの産地がほとんどないのでバリエーションがよくわからない。とりあえず水晶山ではオレンジ色の微細粒か柱状結晶。周りの黄色は緑鉛鉱。

「アンキル石」はもともとストロンチウム(Sr)を主成分とする鉱物シリーズだが、これがカルシウム(Ca)に置き換わると「灰アンキル石」という別のシリーズとなる。そして、さらに主成分の希土類によって種が決まり、写真の標本はネオジム種だった。ちょっとひずんだ八面体のような結晶で、透明感があると心強い。というのも外形が粘土や褐鉄鉱に置き換わって中身がすっからかんのものがある。

水晶山は二次鉱物の産出がそれなりに多く、さらに肉眼鑑定も難しい。今回はその相談も含まれていた。いやだから苦手なんだってば二次鉱物・・。それでも、ポッツ石がひとつ明らかになった。組成的にはそんなに珍しくなさそうな印象をうけたが、実は世界的に産地が非常に少ない鉱物。最初はオレンジ色の被膜でしかなかったが、後に結晶が見つかっている。また水晶山にはロッカ石やテンゲル石の産出が既に知られているように、希土類炭酸塩の二次鉱物が産出する。そこで八面体ぽい形状の結晶がみつかり、なんだろうと調べたらネオジム灰アンキル石だった。灰アンキル石はロッカ石やテンゲル石の近縁種なので、出てきて全く不思議ではないが、ネオジム灰アンキル石もまた世界的に産地が非常に少ない。こういう世界でも産出が稀な鉱物が一堂に会する特異な場が水晶山というところで、まだ全貌は明らかになっていないと思う。そして、やはりと言うべきか、そこには稀どころではなく人類が初めて遭遇する鉱物が眠っていた。

真ん中から左側が褐簾石、右側が阿武隈石

この標本の褐簾石はセリウム種で、阿武隈石がイットリウム種であった。イットリウム種である宮脇石はこの標本の中では阿武隈石のほうに生じていた。

宮脇石

裂傷にへばりついている姿で、明瞭な結晶形はみえない。また褐色に汚れている箇所が多い。しかし本体は黄色なので視認性は良い。

宮脇石

四周完全の結晶は見いだせていないが、ところどころ結晶面の一部がなんとか見えている。最初は板状に見ていたが、いろいろな側面を観察して本来の姿を予想すると、ベスブ石の結晶に近い形になると思っている。たぶん。汚れてなければガラス光沢で透明感のある鮮やかな黄色。

それが宮脇石だったのだが、よくもまあ見つけたなあというのが素直な感想。最初の標本は全体が5-6センチの塊で、黒色の褐簾石と褐色の阿武隈石からなっていた。かつては水晶山の阿武隈石は数十センチほどの塊が産出したと記録があるが[8]、数センチ程度の大きさでさえ私はこれまで見たことがなかった。それがまだ採集できたか、という驚き。そういう標本は多少汚れていても「阿武隈石」の標本として大事にしまわれるだけになりそうなものだが、これはもう経験なのだろう。一見して汚れに見える箇所でも何かしら意味を持っているとことを、小林氏は何度も経験しているようだ[9]。だから気が付いた。とは言え、これに気が付くか?というほどのささやかな存在が宮脇石。もう一つだけ別の標本をみたが、それもやはり褐簾石と阿武隈石が混合した5センチ程度の塊状標本で、こちらは褐簾石のほうががかなり多かった。ただどちらにしても宮脇石の産状は変わらず、極めてちっぽけでしかない。二次鉱物ということもあって隙間や裂傷にほんの少しだけ張り付いているだけで、ほとんどは被膜と言える姿。それでもよく見るとガラス光沢のある結晶らしき姿が断片的に観察され、完全に成長すればベスブ石のような姿になりそうだなと予想しているが、いまのところその痕跡だけしか見えていない。結晶は1ミリにもならない大きさだが、幸いに黄色に色づいているので視認性は悪くない。こういうペグマタイト産地で黄色というとリン灰ウラン石が思い浮かぶが、それと混同することはおそらくないだろう。似ているのは色だけで、質感は異なる。また、短波の紫外線でリン灰ウラン石は鮮烈な緑色蛍光を放つが、宮脇石は全く蛍光しない。しかしそれはそれで困るか。モノ自体に派手な特徴が無ければ母岩を目安に探すしか手段がない。阿武隈石やイットリウム褐簾石の塊など今ではなかなかお目にかかれない。であればむしろ過去の標本をじっくりと見直したほうが効率的かもしれない。あと、共存鉱物としてカイシク石がほんのわずかに伴われる場合がある。実は宮脇石もカイシク石も「希土類元素をもつ炭酸塩ケイ酸塩鉱物」という点で共通している。

手元にある宮脇石の標本

全体は褐簾石の小結晶からなる集合体。阿武隈石もちょっと伴われている。ただそれはこの写真ではわからない。Uと書いてある赤矢印先の黄色部が宮脇石だが、ただの黄色い汚れに見えた。褐簾石が主体なのでその標本として扱おうとすれば、こういう黄色は見落とすかただの汚れとして無視するのが普通。しかし小林氏はこの矢印を貼って寄こした。

宮脇石

上の写真のUと書かれた赤矢印の先にある箇所を拡大。全体は黄色の被膜であるが、写真の中心部にはガラス光沢の結晶面がほんのわずかに見えている。実体顕微鏡下で針先で触ってみると被膜に見えている部分もそんなに脆弱ではなく、方解石かそれよりもう少し硬めの手ごたえがある。

カイシク石(Caysichite-(Y): (Ca,Yb,Er)4Y4(Si8O20)(CO3)6(OH)·7H2O)

カイシク石は無色から白色で板状から柱状の結晶となり、束状に集合する。イットリウムを主成分に持ち、炭酸基とケイ酸基を持つことから、組成的には宮脇石にそれなりに近く、成因もほとんど共通なのだろう。上の写真はカイシク石だけだが、下の写真は宮脇石(黄色結晶)を伴うカイシク石(まわりの透明結晶)。

こういう観察を経た後だからこそ思うに、2004年に水晶山からイットリウム褐簾石とカイシク石が見いだされたその時点で、新鉱物まであとほんの少しだったのだろう。どちらも宮脇石と強く関連している。ただ、そのほんの少しの先にある新鉱物にまでたどり着ける人はやっぱり稀である。水晶山の各鉱物の姿や産状を網羅するだけでなく、常に疑問を持ち続けていた小林氏だからこその今回の成果だと思う。それをお手伝いできた私としては、ペグマタイトからの新鉱物は愛媛から福島にまたがりこれで3つになった。もう縁が薄いとは言わない。「あなたのフィールドはどこですか?」 この問いに対して今ならこう答える。手当たり次第です。なんかごめん。

[1] Hori H., Kobayashi T., Miyawaki R., Matsubara S., Yokoyama K., Shimizu M. (2006) Iwashiroite-(Y), YTaO4, a new mineral from Suishoyama, Kawamata Town, Fukushima Prefecture, Japan, Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 101, 170-177.

[2] Akira Kato (Chairman 1975-1982): Katoite Ca3Al2(OH)12, Joel D. Grice (Chairman 1995-2002): Griceite LiF, Ernst A.J. Burke (Chairman 2003-August 2008): Ernstburkeite Mg(CH3SO3)2·12H2O, Peter (Pete) A. Williams (Chairman September 2008-2014): Petewilliamsite (Ni,Co)30(As2O7)15, Ulf Hålenius (Chairman 2014-2018): Håleniusite-(La) LaOF, Ritsuro Miyawaki (Chairman 2018-2022): Miyawakiite-(Y) Y4Fe2(Si8O20)(CO3)4(H2O)3.

[3] https://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/ugoki/geppou/V01/N04/19560822V01N04.HTML

[4]山田隆, 松原聰, 宮脇律郎, 鈴木保光, 小菅康寛, 西久保勝己(2004)福島県水晶山から産するイットリウム鉱物. 日本鉱物学会2004年度年会, K08-01.

[5] Sueno S., Matsuura S., Bunno M., Kurosawa M. (2002) Occurrence and crystal chemical features of protoferro-anthophyllite and protomangano-ferro-anthophyllite from Cheyenne Canyon and Cheyenne Mountain, U.S.A. and Hirukawa-mura, Suisho-yama, and Yokone-yama, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 97, 127-136.

[6] Williams P.A., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. (2013) IMA Commission on new minerals, nomenclature and classification (CNMNC) Newsletter 16. New minerals and nomenclature modifications approved in 2013. Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.

[7] 長島乙吉, 長島弘三(1960)日本希元素鉱物. 長島乙吉先生祝賀記念事業会, pp.436.

[8] 大森啓一, 長谷川修三(1953)福島縣伊達郡飯坂村水晶山ペグマタイト産イツトリア石と阿武隈石. 岩石鉱物鉱床学会誌, 37, 21-29.

[9] http://albedo039.o.oo7.jp/page-suisyoyama.htm

IMA No./year: 2023-072a

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館 (NSM M-50086)

不知火鉱 / Shiranuiite

Cu+(Rh3+Rh4+)S4

Spinel supergroup

熊本県美里町払川

Nishio-Hamane D., Tanaka T., Shinmachi T. (2024): Approved by CNMNC on March 2nd.

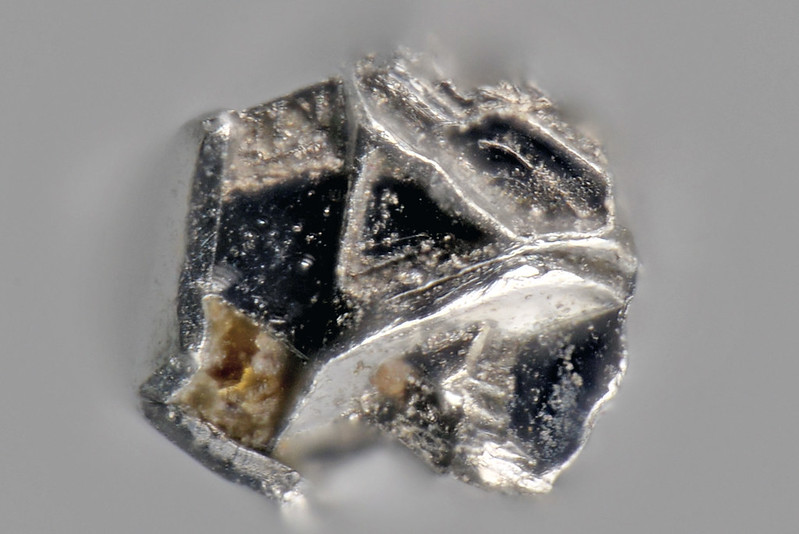

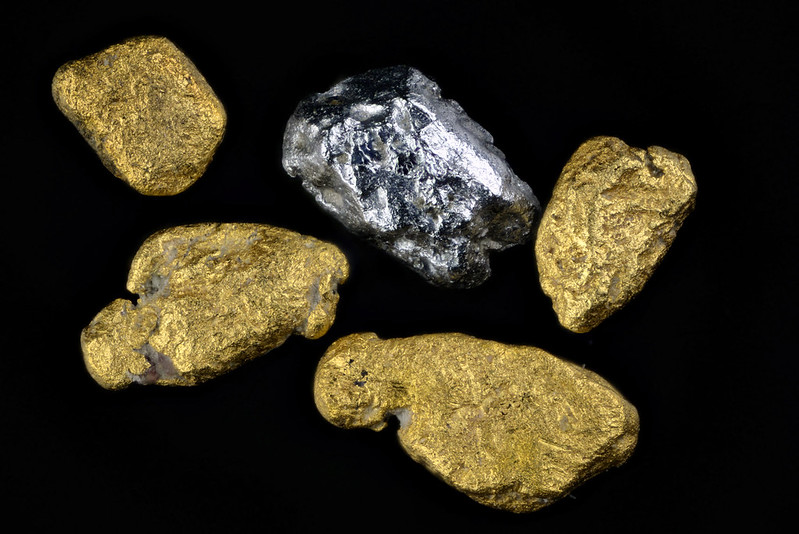

不知火鉱の写真

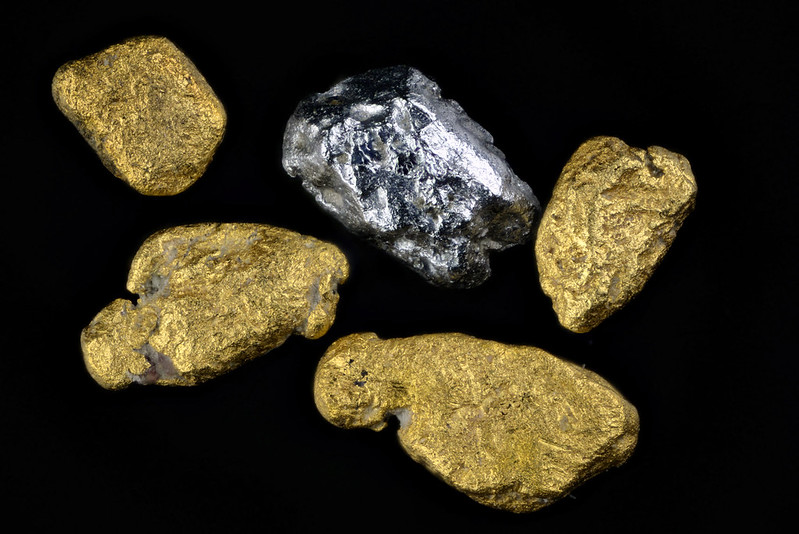

熊本県払川からの新鉱物、不知火鉱である。皆川鉱(Minakawaite)と三千年鉱(Michitoshiite-(Cu))に続いてこの産地から3つめの新鉱物ということで、合わせて御三家と言っておこう。自分の新鉱物は、砂金・砂白金からではこれで8つめ(1つめ: 金水銀鉱、2つめ: 留萌鉱、3つめ: 初山別鉱、4つめ: 皆川鉱、5つめ: 三千年鉱、6つめ: 苫前鉱、7つめ: 蝦夷地鉱、8つめ: 不知火鉱)。砂金・砂白金から新鉱物を見つけるにはデンケン(電子顕微鏡)を使いこなす必要があるが、ここがデンケン室であることが幸いしたようで当初に思っていたよりもたくさん見つかった。そして、時代もあってきた。不知火鉱は、なんというか、時代に即した新鉱物なのだろう。

まず名前、不知火鉱。いかにもな字面だが、「不知火」と書いて「しらぬい」と読むことを知っているのは適齢期の男子ばかりではないだろう。今の季節ならみかんが思い浮かぶだろうか。それ以外にも相撲、ゲーム、漫画など、ほかでもいろいろ見かけるその名称は、熊本県の古称「火の国」にまつわる逸話に由来する。日本書紀をはじめとした歴史書に記されている逸話はこんな感じ → 第12代天皇にあたる景行天皇が九州を巡幸した際に、海上で闇に覆われて危うく方向を失ってしまった。しかし、遠方に火の光が見え、それを頼りに海岸にたどり着く。その際に天皇は周囲の者に「あの火はなにか」と尋ねたが、皆は「だれが燃やしているかわからない火だ = 知らぬ火」と答えた。そうして「不知火」の名称が生まれた。そしてこれが「火の国」の由来となり、そう呼ばれた地域の一部が今でいうところの熊本県。熊本を名づけた加藤清正公には申し訳ないが、面白い逸話なので熊本生まれの新鉱物の名称としてこの不知火を提案したのだった。

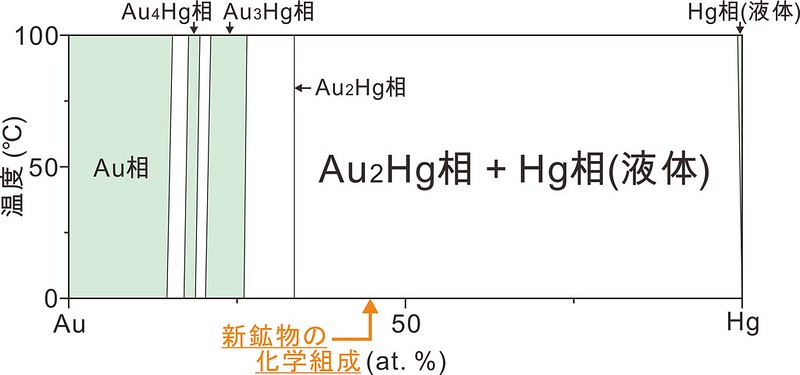

不知火鉱はスピネル超族の新鉱物である。そして、このスピネル超族というまとまりが成立したのはわりと最近(2019年)のこと[1]。

まずは分類の方法と不知火鉱の立ち位置をさっくりと。スピネル超族はAB2X4という化学式とスピネル構造をもつ鉱物のまとまりであり、「X」の種類によってまずは3つの族に分けられる。そのなかで白金族元素を主成分に持つのは硫化スピネル族(X = S)だけ。それはさらに二つの亜族、リンネ鉱亜族とカーロール鉱亜族に分けられ、不知火鉱はカーロール鉱亜族の新種という立ち位置。上の図を見れば立ち位置は視覚的にわかるだろう。

2019年より前と後の分類

それにしても昔の分類は単純だった。それは例えば上の図の左側のように。(Cu,Fe)B2S4という化学組成だと、「B」のところがロジウム(Rh)なら硫銅ロジウム、イリジウム(Ir)なら硫銅イリジウム鉱、プラチナ(Pt)ならマラン鉱、といった古式ゆかしい分け方。ところが命名規約はそれを変えた(図の右側)。変更の要点だけをまとめると、昔の硫銅ロジウム鉱は、今では①リンネ鉱亜族の硫銅ロジウム鉱、②カーロール鉱亜族のRhPt(後の蝦夷地鉱)、③カーロール鉱亜族の2Rh(後の不知火鉱)、④カーロール鉱亜族のRhIr(未命名)、という4つの可能性に分離し、②~④が新鉱物候補となった。それなのにこの命名規約は新鉱物候補があらわれたことにはまったく触れていない。要は自分で気が付くしかないが、逆に気が付いてしまえば、これはもう新鉱物発見に至るロードマップ。硫銅ロジウム鉱という宝箱を開けてみればいい。そこには新鉱物がきっと入っている。

ではそれはどこにある。硫銅ロジウム鉱という宝箱は砂白金というダンジョンにたまに転がっている。さらには宝箱には産地ごとにクセ(組成の傾向)があることが、デンケンによる観察と分析からわかっていた。そして、北海道産のものはプラチナ(Pt)に富む傾向があった。つまり②(カーロール鉱亜族のRhPt)が狙い目で、そしたらやっぱりあっさりちゃんと②が見つかった。それを新鉱物として申請して、蝦夷地鉱が誕生した。そして熊本産のもの。これにはやたら銅(Cu)とロジウム(Rh)に富むものが混じっていた。それは調べ始めた当初は新鉱物になりえなかったが、命名規約が成立した今となってはそれが③(カーロール鉱亜族の2Rh)であり、このたび不知火鉱として承認された。

このような事情で、不知火鉱とは(蝦夷地鉱もだけど)、スピネル超族が成立した時代だからこそ誕生した新鉱物であり、それが最初に述べた「時代に即した新鉱物」の意味であった。古くから白金族鉱物を研究してきた研究者は、命名規約によって変化した内容ではなく「変化」それ自体に抵抗しているように感じられる[2]。しかし、世の中は変化するものだと割り切って、変化した内容を見定めてさっさと行動したほうが得るものがある、かもしれない。それが今回(前回も)のケースで、これもまた新鉱物クエストである。

残った④(カーロール鉱亜族のRhIr)はむしろ海外の産地に期待したい。ダンジョン探索をがんばって宝箱を見つけても、国内産ではもはやそれはきっとミミック。そこにあえて挑むなら暗いよ―怖いよーとなる覚悟はいるだろう。しかし1%くらいの確率でなら可能性は残っているとは思う。

ここからは写真を題材にして現場や現物のあれこれを書いてみよう。

上流部の盤

産地は美里町払川を流れる小河川。「払川」というのは地名であって、河川の名称ではない。川幅は平均的に2-3メートルくらいで、場所によって6-7メートル程度まで。そこは釈迦院川の支流にあたる。砂金・砂白金の探査は盤を探すのが定石なのでまずはその分布を把握したい。上流に行けば盤が出ており、小規模な滝下は深くえぐれて土砂がたまっていた。これより上流は急峻で、川幅もせまい。逆に下流に向かうとすぐ広くかつ緩やかになるが、盤が出ている箇所はもうあまりない。また、てきとうに河床を掘って盤に到達するのは難しい。一抱えもある石がそこかしこにあって易々と掘れるものではない。さて、どこをどう攻めるか。

一日で採れる砂白金の量(一マス = 1ミリ)

そりゃまあ好きに攻める。しかし、ここはどれほど効果的に攻めても量を期待できる産地ではない。昨年(2023年)は夏と秋に採集に行き、一日あたり写真ほどの量。重さで換算すると毎回1グラムにも満たない。それでも個数が採れることは幸いで、小さかろうともこれだけあれば研究はやりようはある。また、経験的にはこのくらいあれば御三家(皆川鉱、三千年鉱、不知火鉱)のうちのどれか1,2個は期待していいだろう。もちろん運次第だが。

最大サイズの砂白金(一マス = 1ミリ)

これまで採集した中で最大サイズが写真のもの。多くがこのサイズであればとても魅力的なのだが、現実は厳しい。ここの砂白金は平均的には0.5ミリを下回り、1ミリを超えるものはかなり少ない。形状はだいたい不定形。おそらくは現地性に近い状態で、川擦れの影響は少ないように感じられる。また、大小を問わずモノはおなじ。ほとんどの砂白金が鉱物種としてはイソフェロプラチナ鉱(Isoferroplatinum: Pt3Fe)をベースとしている。イソフェロプラチナ鉱はプラチナ(Pt)と鉄(Fe)を主成分とする白金族鉱物であり、そればっかり採れるということは、払川はプラチナが主体の砂白金鉱床であることを意味している。しかし、鉱床規模が小さすぎるため資源利用どうこうは考えづらい。

イソフェロプラチナ鉱(左)とトラミーン鉱(右)(一マス = 1ミリ)

一粒の砂白金がまるまるイソフェロプラチナ鉱(左)であるものは銀白色を呈する。一方、右のほうは並べてみればやや茶色を帯びている。これは粒の表面層(数十マイクロメートル厚)がトラミーン鉱(Tulameenite: Pt2CuFe)に変化しているためである(中身はイソフェロプラチナ鉱)。一般に砂白金は地表に出てくるまでに母岩ともども蛇紋岩化作用に巻き込まれている。イソフェロプラチナ鉱はその過程でわりと変質しやすく、一部の粒子は表面層がトラミーン鉱へ変質する。テトラフェロプラチナ鉱(Tetraferroplatinum: PtFe)が生じる場合もあるが、見た目はトラミーン鉱と区別ができない。いずれにしても、つや消し状の砂白金粒子が銀白色であればイソフェロプラチナ鉱、やや茶色ならトラミーン鉱もしくはテトラフェロプラチナ鉱と判断しておおむね間違いない。が、粒子サイズが0.5ミリを下回ってくると見分けづらい。

自然オスミウムと自然イリジウム(写真幅1ミリ)

払川では砂白金粒子としての自然オスミウムはすごく稀(包有物ならふつう)。自然オスミウムからなる砂白金粒子が得られたのはこれまで10粒もない。自然オスミウムはモース硬度が7-8とケイ酸塩鉱物並みかそれ以上に硬く、摩耗しにくい。そのため、自然オスミウムの粒子は傷があまりなく、つるっとしており、光沢にはやや青みも感じられるので、見れば一発でわかる。ただし払川ではいつも小さく、御三家よりも出会う確率が低い隠れキャラ。写真の標本は自然イリジウムを噛んでいるというさらなるレアケース。

ラウラ鉱とエルリッチマン鉱(写真幅3ミリ)

ラウラ鉱(Laurite: RuS2)とエルリッチマン鉱(Erlichmanite: OsS2)はそれぞれ黄鉄鉱(Pyrite: FeS2)のルテニウム(Ru)およびオスミウム(Os)置換体にあたる鉱物で、ここではけっこう見かける。写真のように砂白金粒子に伴われ、一粒の砂白金に5-6個も付属することがある。こうした産状は鉱物の晶出順序と安定性に関連している。ラウラ鉱やエルリッチマン鉱は融点が高いので真っ先に結晶化し、その次に結晶化するイソフェロプラチナ鉱がこれらを包みながら成長し、包みきれなかった部分が顔を出す。そのような部分は当たり前に蛇紋岩作用にさらされるが、ラウラ鉱やエルリッチマン鉱はそうした作用にはめっちゃ耐性が高いことで知られる[3]。結果、変質なんかせずに生き残る。ただし、削れたり割れたりすることは普通にある。

バウィー鉱と硫銅ロジウム鉱(写真幅1ミリ)

払川の砂白金はいろんな白金族鉱物を包有している。硫化物だと最頻出はラウラ鉱やエルリッチマン鉱であり、次に多いのがバウィー鉱(Bowieite: Rh2S3)。いずれも絡み合うことがあるので、晶出順序もほぼ同じくらい。ただ、ラウラ鉱やエルリッチマン鉱が砂白金粒子の表面によく顔を出すのに対して、バウィー鉱が表に顔を出すことは珍しい。これは包有物で見かける頻度からするとアンバランスで奇妙に思えたが、それにはバウィー鉱が実は内弁慶という事情がある。外に出るとこいつはめっちゃ弱い。例えば上の写真の中央、つやのある灰黒色の部分がバウィー鉱であるが、周囲がちょっとモコモコしており、そこは硫銅ロジウム鉱。つまりこの標本は、バウィー鉱から硫銅ロジウム鉱へ変質する途上にあり、それでもバウィー鉱が何とか生き残っているという姿になっている。

硫銅ロジウム鉱(写真幅3ミリ)

硫銅ロジウム鉱(Cuprorhodsite)の典型的な産状は砂白金粒子に伴われるざらついたコブであり、大きめだと灰黒色で、小さめだと真っ黒に見える。こういう硫銅ロジウム鉱はラウラ鉱やエルリッチマン鉱に次いで見かけることが多い。それは当たり前。包有物としてラウラ鉱やエルリッチマン鉱の次に多いバウィー鉱、それが内弁慶のくせに表に出たあげく、改変された成れの果てが硫銅ロジウム鉱だからである。つまり、払川においての硫銅ロジウム鉱は、バウィー鉱を元に二次的に生成した鉱物。イソフェロプラチナ鉱(Pt3Fe)がトラミーン鉱(Pt2CuFe)やテトラフェロプラチナ鉱(PtFe)に変質するように、変質には銅(Cu)や鉄(Fe)の付加反応が伴われる。バウィー鉱(Rh2S3)に銅や鉄を加えて、ちょびっと硫化(S)させると硫銅ロジウム鉱((Cu0.5Fe0.5)Rh2S4)ができあがる。

不知火鉱(写真幅5ミリ)。真ん中が不知火鉱。

では不知火鉱はというと、硫銅ロジウム鉱と同じくバウィー鉱の成れの果てのひとつ。ただし、見た目は硫銅ロジウム鉱とまったく変わらないので、デンケンで分析しないと区別できない。また、不知火鉱はめったに見つからない。硫銅ロジウム鉱が20-30くらいあっても不知火鉱はひとつとか、感覚的にはそのくらい。払川御三家の中でも不知火鉱が最も希少。おそらく不知火鉱が生成する環境はかなり限定的だったのだろう。また、産状の類似性とロジウム(Rh)を主成分に持つという共通性から思うに、皆川鉱や三千年鉱、希少鉱物のフェロトリーウェイゼル鉱やアンドリーズロンバード鉱などもバウィー鉱が出発点と思われる。ただ、観察しているとそれらの生成場や反応順序、経路は単純ではなくいくつも分岐がありそうで、考え始めるときりがない。が、考え始めると面白くてあれこれ考え続けてしまう。

さて、払川からあとひとつ見つかれば新鉱物・四天王。その可能性はどうか。フェロトリーウェイゼル鉱やアンドリーズロンバード鉱は払川で見つけた時点では名前がついていなかったので、その時はもちろん新鉱物候補であり、これらをカタチにできていれば四天王や五大なんとかみたいなことがあり得たのだろう。しかしそこは力及ばず。二つとも海外に先を越された。まあそれでも御三家→四天王→五大・・→七崩・・と、まとまりが大きくなると内格差がつきがちで、全体として小物感もにじんでくる。それならば大物感あふれる御三家で終わったとしても悪くない。それに一式のコレクションを目指すにしても3つくらいならガンバレルだろう。ガンバレ。

[1] Bosi F., Biagioni C., Pasero M. (2019) Nomenclature and classification of the spinel supergroup. European Journal of Mineralogy, 31, 183-192

[2] Cabri L.J., McDonald A.M., Oberthür T., Vymazalová A. (2023) An Examination of Platinum-Group Element Thiospinel. The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology, 61, 1109-1121.

[3] Cabri L.J., Oberthür T., Keays R.R. (2023) Origin and depositional history of platinum-group minerals in placers – a critical review of facts and fiction. Ore Geology Reviews, 144, 104733.

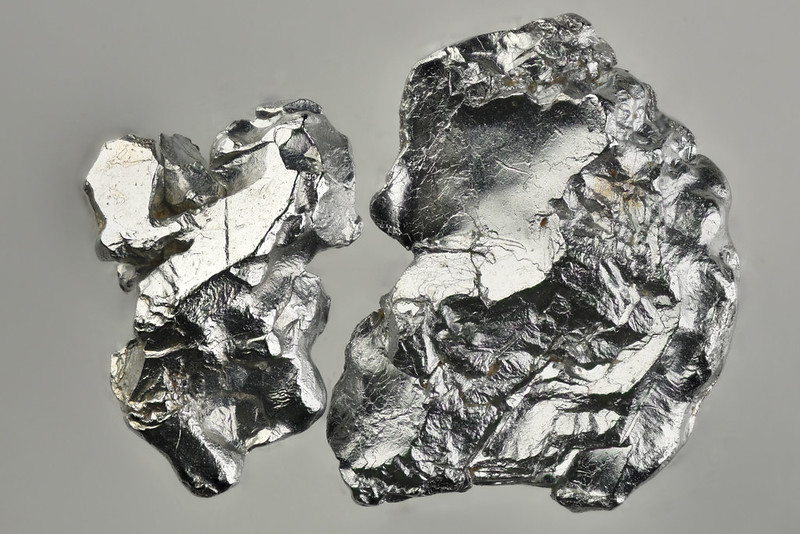

IMA No./year: 2022-101

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館(NSM M-49764)

蝦夷地鉱 / Ezochiite

Cu1+(Rh3+Pt4+)S4

Spinel supergroup

北海道苫前町海岸

Nishio-Hamane D., Saito K. (2022): Approved by CNMNC on December 5.

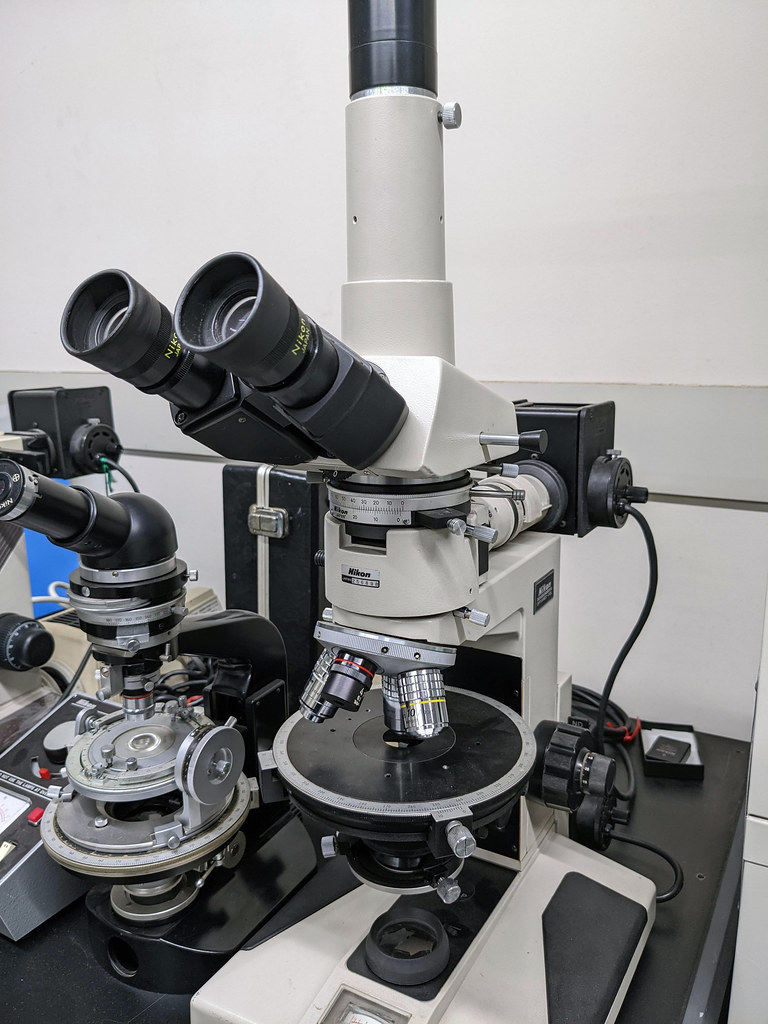

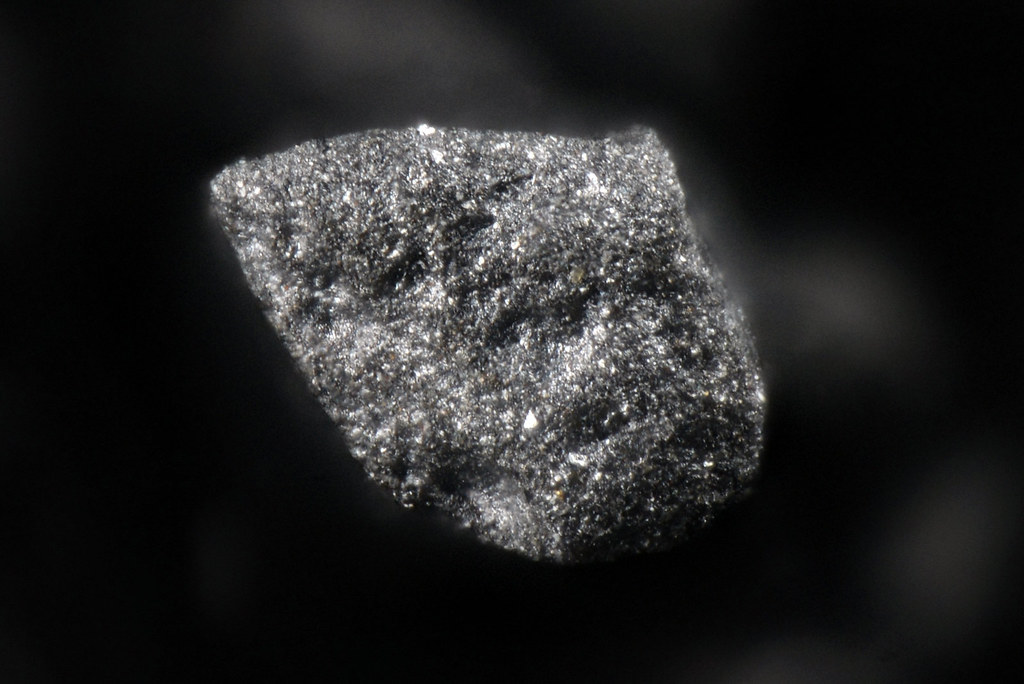

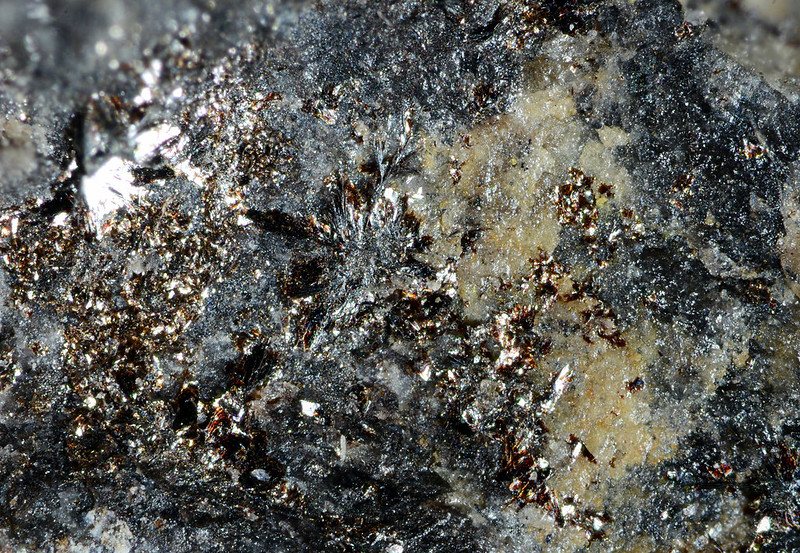

蝦夷地鉱の反射顕微鏡写真

北海道苫前町海岸の砂白金から見いだされた新鉱物、蝦夷地鉱である。実は10月、11月、12月と3か月連続で新鉱物チャレンジをしていて、蝦夷地鉱が無事に掉尾を飾ってくれた。ベタフォ石から始まって今年だけで4種を筆頭でまとめた。あーしんどかった。北海道の地名は独特なものが多いので、新鉱物を見つけたら地名からその名をもらう方針だったところで苫前町海岸から二つ目がでた。どうしよう。ここまで苫前町→苫前鉱、留萌管内→留萌鉱とすでにこの辺りの名前は使ってしまっていた。地名だと残るは大物、北海道しかない。今回は金属鉱物ということで和名は「鉱」で結ぶ必要があって、そうなると北海道鉱(ほっかいどうこう)か。うーん、これはちょっと言いづらいぞ。だったら北海道の旧名はどうかと調べたら蝦夷地。そして蝦夷地鉱(えぞちこう)は、うん、すっきりと発音しやすい。こっちにしよう。しかし漢字はややこしいのでラベルは書きづらい。

コロナ禍の中にあって外出は少なく、砂白金もしばらく採集に行っていなかった。そしてストックがいよいよ少なくなってきたこともあって、試料確保のために久しぶりにマイフィールド、北海道留萌管内へ向かう。今回の目的は通称で浜白金と呼ばれる浜辺で取れる砂白金。浜白金は一般に0.5ミリにも満たない非常に小さい粒子であり、どれだけ採ったところで重量に換算すると微々たるものにしかならない。ほんの0.1グラムを採るにもたぶん数か月はかかる。それではあまりにも儚いためか愛好家といえども浜白金を積極的に採集する人は少ない。一方で、時間当たりに採取できる個数としてカウントすると浜辺での効率は河川に圧倒的に勝る。そして、重量ではなく個数こそが重要な私にとって浜白金は都合が良かったりする。今回もまた斎藤勝幸氏に案内をお願いした。

1マス1ミリの方眼紙の上にのせた浜白金

浜辺で採集できる砂白金(いわゆる浜白金)はとても小さく、多くは0.2-0.3ミリ程度の大きさしかない。しかし時間あたりに採集できる個数そのものはとても多い。

浜白金の産地は重砂もまた濃集しているため、黒く染まった箇所は浜白金を探す際の一つの目印になる。一方で大量の重砂は困りもの。重砂と浜白金とはネコ板やパンニング皿などを用いた比重選鉱によって分けるが、重砂があまりに多いと浜白金が重砂の上を滑ってこぼれ落ちてしまう。そもそもこの浜白金はどこから来たのか。嵐の日に海の中から打ち上げられると聞いたか読んだか、そんなおぼろげな記憶があるが、そうなるからには浜白金を供給する地層が近くにあるはず。下の写真左はある海岸に露出した礫岩層で、全体的に緑色を帯びている。あ、たぶんこいつだ。しかし岩石を砕いて取り出すのは厳しい。そこで周辺を掘り下げて粘土化した箇所を採ってパンニングしたところ、やはり浜白金が出てきた。地層を見極めて攻めるか、重砂の効率的な処理を工夫するか、ひたすら汗をかくか、アプローチの仕方はいろいろある。

海岸で観察できる礫岩の露頭(左)とそれが粘土化したかたまり(右)。

露頭のほうでは直に確認していないが、露頭の延長を掘りこんで出てきた粘土化したかたまりを崩してパンニングすると砂白金(浜白金)が得られる。粘土化したところでも礫は頑丈なままなので礫以外の部分(マトリックス)に浜白金が含まれていると思われる。

自分で採集したものと斎藤氏から提供された砂白金を持って内地に戻る。研究はここから実験室内での作業へと進む。砂白金を本格的に調べるためには、研磨片を作る必要がある。それは砂白金をスライドガラスの上に樹脂で固定し、平面が出てピカピカになるまで研磨する工程になる。このとき砂白金が大きいと実はかなり困る。特に北海道の砂白金の多くは硬いため、数ミリもあると研磨片の作成が難しく時間もかかる。それに、数ミリもある砂白金を消し飛ばすように加工する作業はやりながら心が痛くなる。技術的な問題と気持ちの問題の両方をクリアしたのが浜白金だった。たくさん採れる0.数ミリの粒ならいくら消えても悲しくない。またそのくらいのサイズになると硬いとはいってもその抵抗はたかが知れており、浜白金なら研磨片は数分で作れる。浜白金は収集物とするには物足りないが、調べるにはうってつけなのでたくさん調べた。その結果として、苫前町海岸から新鉱物が二つ見つかったのだった。

透過光と反射光の両方が組み込まれている顕微鏡。ジャンク品を3つほど買い集め、必要なパーツをとって一台の顕微鏡として組み直した。写真のものは30年以上前に製造された顕微鏡で、有限遠光学系という古いタイプの設計だが問題なく良く見える。

砂白金をはじめ、金属鉱物はまずは反射顕微鏡で観察することがセオリー。反射顕微鏡は研磨面に垂直に光を当ててその反射光を観察するタイプの顕微鏡であり、光学的性質でモノを識別する。観察では主に色と形に注目する。反射色や干渉色はモノの違いをよく現し、形や周りとの関係は晶出順序のヒントを与えてくれるように、昔から反射顕微鏡による観察は、特に金属鉱物の研究には欠かせない手段となっている。反射顕微鏡に限らず顕微鏡を正しく使いこなすことができるようになると、分析せずとも確度の高い鑑定ができるようになる。

蝦夷地鉱を含む砂白金(初山別川産)の反射顕微鏡写真。

狭い範囲にブラッグ鉱やトリーウェイゼル鉱といったレアもの白金族鉱物と共存している。いずれも非常に小さいが白金族鉱物としては実は標準的なサイズ。

私が砂白金の研究に手を付ける前までには日本産の白金族鉱物は15種ほどしか知られていなかった。世の中で知られている(名前のついている)白金族鉱物はだいたい160種なので、これはかなり少ないなという印象。白金族鉱物の母岩となる超苦鉄質岩に海外と日本で違いがあることが一つの要因なのだろうが、探し方の問題かもしれないと感じた。探し方にはたいていコツがある。それを模索しながら手を付けて数年。そして、今の段階では日本産の白金族鉱物は70種くらいまで増えている。なんだ、日本もたくさんあるじゃないか。すべての白金族鉱物種の半分くらいまでは行ってほしい。とりあえず現時点で判明している白金族鉱物を一覧にして下に出してみる。産地はここでは北海道や熊本とだけ記した。産地の詳細は学会発表や論文でいずれ明らかにしようと思う。

_ |

さて、これだけ多種類の白金族鉱物が見つかっているが、砂白金として単独の粒子で得られるものは少ない。自然イリジウム、自然オスミウム、自然ルテニウム、ルテニイリドスミンは北海道では単独の粒子として得られる。イソフェロプラチナ鉱もまた単独の粒子として得られ、北海道ではあまり多くないが熊本では多産する。その一方で自然プラチナの産出は北海道、熊本ともに極めて少なく、単独の粒子で存在することは実はめったにない。そのほか、トラミーン鉱、テトラフェロプラチナ鉱、フェロニッケルプラチナ鉱、承徳鉱などは主に砂白金粒子を覆う、もしくは付着するといった産状で、実体顕微鏡なら観察できる。それからラウラ鉱とエルリッチマン鉱なら熊本でわかりやすいものが産出し、皆川鉱、三千年鉱、硫銅ロジウム鉱もまた熊本で砂白金のコブとして伴われるため、実体顕微鏡があれば捉えることができる。しかし、それ以外となるとほとんどが非肉眼的な微小な包有物として産出し、多くがせいぜい10μm程度の大きさでしかない。10μmとは0.01ミリである。あまりにも小さいと思うだろう。しかし、この程度の大きさが実は白金族鉱物の世界標準。そのために世の中の鉱物の情報を網羅するMindatであっても白金族鉱物は写真が載っていないことが多い。白金族鉱物は約160種という大きなまとまりでありながらも、その姿はベールに包まれており、まるで秘密結社のような集まりでもある。たとえば100以上の地域で産出が記録されている普通種であってもその姿を知る者が誰もいなかったりする。白金族鉱物はどんな産状で現れてどんなツラをしているのか。それがまとめて見られると良いのだが・・

無いなら作ればいいということで、しまうまプリントを利用してとりあえず作ってみた。冊子のサイズや印刷の質を選べるのが良い。せっかくなので白金族鉱物だけでなく砂金や関連鉱物、命名由来や小ネタ、コラムも入れて遊んでいる。あまりにもニッチな72ページの試作品。

作ってみたらけっこう便利。こうやってまとめて白金族鉱物を眺めて見てみたかった。A5サイズにして顕微鏡のそばに置いとくとハンドブックとして観察の参考にもなる。そして肝心の蝦夷地鉱であるが、その産状はだいたい固定されているため候補をみつけるところまではそんなに難しくない。蝦夷地鉱は必ずイソフェロプラチナ鉱の包有物として産出する。一方で一粒だけがすっぽり含まれるということがあまりない。ほとんどのケースで円形から楕円形集合の構成鉱物の一つとして含まれる。(楕)円形集合は蝦夷地鉱のほかに、黄銅鉱、ブラッグ鉱、バシル鉱、ウソツキ鉱などが伴われやすい。そしてブラッグ鉱、バシル鉱、ウソツキ鉱は蝦夷地鉱と判別しにくいほど光学的性質がよく似るが、並んで産出すると蝦夷地鉱のほうがやや色が濃いことから鑑定できる。また共生関係はそのままに構成鉱物の量比はモノによってけっこう異なり、蝦夷地鉱が大半を占める(楕)円形集合が存在する。究極的には分析する以外には完全に見分ける手はないものの、反射顕微鏡でおおよそのあたりをつけることができるのはありがたい。一家に一台、顕微鏡。あってもいいと思う。蝦夷地鉱や関連鉱物の反射顕微鏡写真をいくつか下に挙げる。

蝦夷地鉱はイソフェロプラチナ鉱の包有物として産出する。ひとつの包有物が蝦夷地鉱だと、周りの包有物も蝦夷地鉱。苫前海岸産。

硫銅ロジウム鉱は蝦夷地鉱の鉄-ロジウム置換体に相当する。産状と色かたちは蝦夷地鉱と全く同じであるため見た目で区別できない。その一方で蝦夷地鉱と硫銅ロジウム鉱が共存することはなかった。必ずどちらか一方しか含まれない。苫前海岸産。

マラナ鉱は蝦夷地鉱のイリジウム置換体に相当する。世界的に産出は稀ではないが、日本では極めて稀で、蝦夷地鉱よりも見かけることが少ない。マラナ鉱は蝦夷地鉱や硫銅ロジウム鉱と異なり単独の粒子がイソフェロプラチナ鉱に包有される。近くには田村鉱が伴われることがある。小平町海岸産。

このたびの蝦夷地鉱は苫前町海岸の砂白金から得られたが、北海道内に産地はいくらかある。また、蝦夷地鉱は日本のもう一つの砂白金鉱床である熊本からは産出しないので北海道を現す名前はなかなか良かったと思う。そしてこれから日本の白金族鉱物がどうなるかというところだが、種類については確実にまだ増える。一覧表には掲載していないが、追加であと20種ほど名前がついていない白金族鉱物が見つかっている。それらが日本産の新鉱物となるか、海外で先にまとめられて日本新産というかたちに落ち着くか。それはつまり新鉱物としてのデータを取得できる標本が得られるかどうかである。どんなに小さくとも苫前鉱や蝦夷地鉱くらい濃集して出てきてくれるなら何とかなる。そうであれば手持ちの砂白金なぞ全部潰して探す。くらいの気概でやっていきたいが、でかい砂白金はやっぱり手も心もしんどい。まずは浜白金からで。

IMA No./year: 2022-080

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館(NSM M-49762)

群馬石 / Gunmaite

(Na2Sr)Sr2Al10(PO4)4F14(OH)12

New structure type

群馬県桐生市津久原

Nishio-Hamane D., Yajima T., Ohki Y., Hori H., Ikari I., Ohara Y. (2022): Approved by CNMNC on November 2.

群馬石の写真

群馬県桐生市津久原からの新鉱物、グンマー石ならぬ群馬石である。この産地名にすでに聞き覚えがある人もいるだろう。ここは桐生石の産地でもあり、群馬石は桐生石に引き続いて当地から発見された二番目の新鉱物になった。それにしても今回は当初から頭を抱えることが多く、たびたび跳ね返され手を焼いた。そして、名前を付ける段になんとかたどり着いたときには「これもうグンマーだよな」などと説明しがたいよくわからない心情になっていて、誰に相談することもなく一人で勝手に群馬石に決めてしまっていた。心にググっと群馬石。でもまあ桐生石が先にあったためどちらも地名ということでバランスは取れている。

心情のまま名付けてしまった群馬石。この「群馬」という名称は古い時代の名乗りに由来している。この辺りは古代では上毛野国(こうずけのくに、かみつけぬのくに、かみつけののくに、かみつけのくに等)と呼ばれており、その中に車(くるま)と呼ばれる地域があった。それは当時の行政区域の単位としては評(こおり、ひょう)というまとまりであり、車評という地域名になっていった。その後、大宝律令(710年)が制定された際に評から郡(こおり)への改訂があって車郡となり、奈良時代のはじめごろに二字の好字で地名を表すことになったとき群馬郡(くるまのこおり)に改名されたと推測されている。その字面からして往時は馬の産地であったのだろう。そして「くるま」の読みは江戸時代まで使われており、「ぐんま」と読むようになったのは明治期以降。グンマーと言い出したのはかなり最近のことで、それは群馬県の秘境感を印象付けるネットスラングである。しかしどういうわけかしっくりくるし、おそらく広く受け入れらている。地元の上毛新聞には「グンマー」のカテゴリーがわざわざ用意されているし、SNSでは「#グンマー」もたくさん投稿されている。いっそグンマーを正式名称にしちゃえばいいのに。

さて、群馬石や桐生石につながった一連の研究は津久原鉱山跡から産したゴヤズ石から始まっている(桐生石の項を参照)。これは小原氏からの依頼がきっかけだったので私にとっては小原氏が起点だったが、その前があったことを後に知った。今回は小原氏よりも前にあった出来事に触れながら述べていこうと思う。

2005年のこと。その当時に壮年だった(今では中年の)愛石家、伊藤剛氏と高橋秀介氏は、地質調査月報の報文[1]を参考にして「石英脈中の(層状マンガン鉱床からでない)マンガン重石」を求めて、津久原鉱山跡にたどり着いた。彼らはそこで狙い通りにマンガン重石を得たほか、今でいうところのゴヤズ石を採集した。それは国立科学博物館へ送られ、ゴヤズ石(SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6)に近いがアルミニウム(Al)とリン(P)が少し足りないという結果が得られた。これについて電子線による分析では検出が困難な軽い元素が含まれている可能性が考えられたようだ。そして松原先生はこのゴヤズ石を博物館の館報に記載したい旨を伊藤・高橋氏に伝え、彼らも了承したものの、ゴヤズ石が館報に載ることはついになかった。そして何の発表もなかったからこそ2013年に小原氏が当地を訪れてゴヤズ石を再発見して記載した。それが桐生石や今回の群馬石までつながっていくのだから、端緒となった両氏をみるとちょっとおやげない展開といえるかもしれない。まあ私が悪いわけではないが。

2005年時に得られたゴヤズ石

透明感があってほどよく色づいた端正な形をしており、標本としてはわかりやすい。しかし、研究対象としてこれはなかなかの困りもの。

最近になって当時の標本を伊藤氏から送ってもらい、それを調べてみた。すると電子顕微鏡写真で累帯構造が観察された。外形の白いコントラストはセグニット石(Segnitite: PbFe3+3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6)であり、セグニット石を伴う結晶は写真のように黄色を帯びる。中身についてはじめは均質に見えていたが、装置を調整してコントラストを強めると霜降り肉のように細かく模様が入り乱れている様子が見てとれた。これは実はゴヤズ石と別の鉱物(ゴヤズ石様鉱物としておく)がナノスケールで入り混じっているせいである。そしてゴヤズ石様鉱物が混じっているからこそ組成式を組み立てようとすると、ゴヤズ石としてまとめていいのかとちょっと悩む程度にズレる。また、ゴヤズ石とゴヤズ石様鉱物は粉末X線回折ピークに共通するものがかなり多い。つまり分離・区別できない。こうした事情から「ちょっと変だけどゴヤズ石」という違和感の残る結論に落ちざるを得なかっただろう。そのために松原先生は館報への記載をためらったのかもしれない(ほかの事情かも)。その後、幾人もがこの場を訪れて標本を採集したようだが、伊藤・高橋氏らは他の方とは現地状況について話が食い違うことが多かったようで、皆がそれぞれ複数ある石英脈の別の部分を採ったと彼らは推測している。それはまず間違いなくその通りだと思う。加えて、伊藤・高橋氏の採った2005年の結晶は始末に負えないヤツで、後年に小原氏の採ったものはわりと素直なヤツだったと思われる。

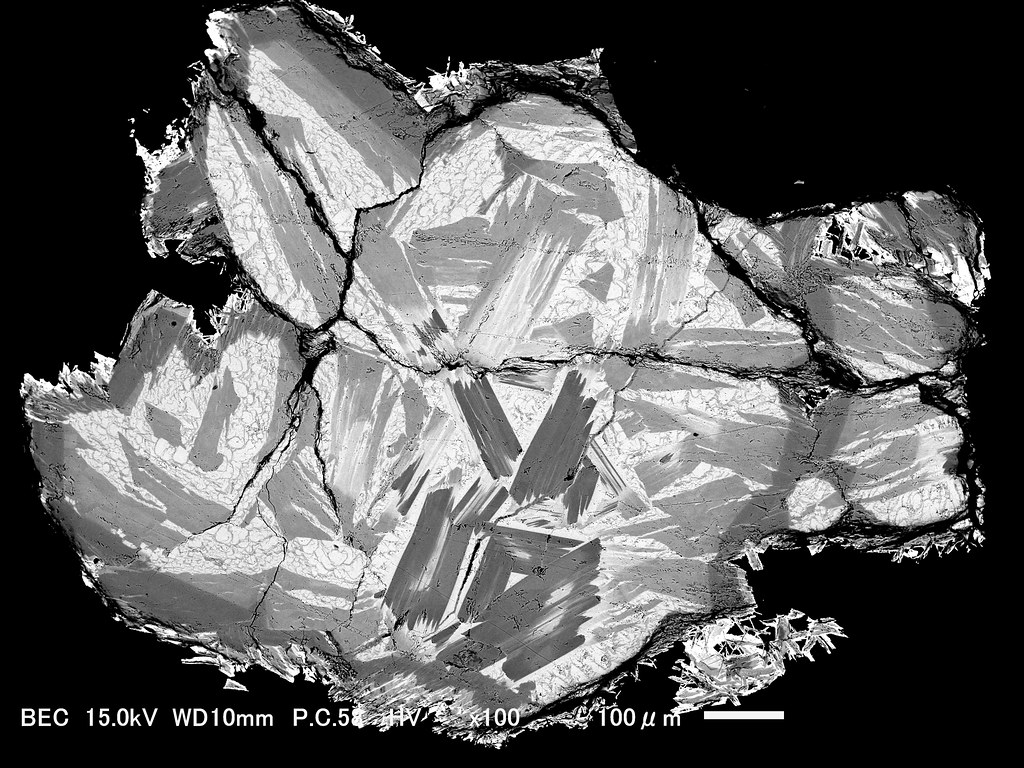

2005年の伊藤・高橋ゴヤズ石の走査型電子顕微鏡写真(組成像)

コントラストの違いが組成の違い(≒モノの違い)を示しており、複雑に細かく入り乱れている様子が見てとれた。おそらくこの像で見えているよりも小さいスケールでも入り乱れていると思われる。調べるうえではかなりたちが悪いと言える。

その後、林道工事が進んだこともあって、さらに奥地で新鉱物・桐生石が見つかったところまでが昨年の話になる。そして、そろそろ論文を書かなければと思っていた2022年明け、桐生石のあった脈よりもちょっと奥でゴヤズ石が見つかったと小原氏から連絡が入った。母岩をみるとそれは白雲母の芋。これは昨年の現地調査の時に桐生石脈よりちょっと上で見かけた粘土脈中のものであろう。ふーん、そこにも出てくるのか。そう思った程度で分析に進み、そして頭を抱えた。

白雲母芋の中から出てきた六角板状の結晶

まるでドロップを思わせる姿かたち。これはゴヤズ石もしくはバリウム(Ba)置換体のゴルセイ石だろう。まあ分析すれば簡単にわかると思っていたが・・

結晶はやや黄色を帯びた六角板状で、一部はロゼット状に集合している。黄色の原因は表層のセグニット石もしくはキントレ石(Kintoreite: PbFe3+3(PO4)(PO3OH)(OH)6)なので、これはいままで見てきたいわゆるゴヤズ石の標本とかわらない。問題はその中身。伊藤・高橋ゴヤズ石を上回る凶悪な累帯構造があらわれた。モブと思ってエンカウトしたらラスボスだったくらいの衝撃。一目見て唖然・・。ここまでめちゃくちゃなヤツにであったことがなかった。それでも少しずつ分析を始め、暗いコントラストの部分だけからナトリウム(Na)が検出されることが分かった。暫定的な化学組成を組み立てると新鉱物(=のちの群馬石)の可能性がみえたものの、すぐ敗退。どうにもできなかった。これは難物である。小原氏には新鉱物だけのすなおな結晶があればできるかもと伝えた。さすがに難しいだろうと思いながらも万が一を期待していた。

群馬石を伴う結晶の走査型電子顕微鏡写真(組成像)

この結晶は光学顕微鏡ではほぼ一様なものに見えていた。しかし、電子顕微鏡で見える累帯構造はすさまじく乱雑。第一印象は2Dロールプレイングゲームのラスボス。群馬石はこの写真で中央から下にある暗いコントラストの部分。

この標本が採集されたとき、小原氏のほかには大木良弥氏と堀浩文氏が同行していた。彼らは一連の脈で異なる場所にとりついていたようで、採集された結晶の様子がわずかばかり異なっていたと言う。そこで各々に標本を提供してもらって、それらを色や形状でざっと分類して調べ始めたところでやはりラスボス。太刀打ちできずにほとんど返り討ちにあった。いずれも累帯構造が複雑に入り組んでいて手が出せない。結局、結晶がむやみに消費されるばかりだった。ただ群馬石は必ず存在するので引くに引けない。それでも限界がきて、もうムリ・・と根を上げる寸前で大木氏提供の標本からギリギリいけるかもという結晶が見つかった。その結晶は無色の六角板状。それを走査型電子顕微鏡で観察した時、群馬石となる部分がこれまでと異なって結晶の外側に位置していた。これなら何とかできるかもしれない。群馬石である部分は数十μm程度しかなかったが、慎重に切り取って構造解析に進むことができた。あと少しで倒せる。そう思ったが結果を受け取ったときまた頭を抱えた。

模式標本となった大木氏提供の標本。この標本についている結晶だけは群馬石が外周を構成しており、それは何とか分離できる組織だった。

構造解析は物性研の矢島氏にお願いし、出てきた結果はとても信じがたい内容だった。格子定数のc軸が50Åもあり、これは構造が解明されているリン酸塩鉱物としてはたぶん史上3番目くらいに大きい。1番2番の鉱物は全く参考にならなかったため、前例がない問題に向き合わなければならなかった。ラスボスが変態を遂げて最後の課題をぶつけてきた。構造モデルをちゃんと解明しないと新鉱物申請はできない。それでいったん嫌になって現実逃避でゴヤズ石の標本やその結晶構造を眺めていたらなんかひらめいた。ちぎっちゃえ。ゴヤズ石の構造をいくつか用意して、その一部をちぎって並べてみたら何となく雰囲気が似てくる。そして構造の隙間にナトリウムをぐいっと押し込めばおおむね群馬石構造になるではないか。基本的な骨格がゴヤズ石と共通なのだから、外観もあたりまえにほぼ同じ。これで群馬石の全容が解明された。ここまで苦しかったがなんとかやっつけた。そして最後の〆で名前を決めるとなったとき、グンマーが自分の中でしっくりきた。今回は秘境の中でふいに遭遇したラスボスを倒して宝物(=新鉱物)を手にしたような心持ち。そして秘境≒グンマーだと(無礼)。群馬石の学名(Gunmaite)を私はグンマーアイトと発言するだろう。それではグンマーアイトの標本をいくつか並べよう。

いろいろな姿かたちのグンマーアイト

六角板状が基本だが、球状の集合体もある。黄色に色づいているものが見つけやすい。

まず産地の概要を整理したい。当地でゴヤズ石っぽい六角結晶が産出する脈はおもに三カ所。①鉱山跡脈、②桐生石脈、③群馬石脈。①→③の順で奥にある。そして、鉱山跡脈や桐生石脈に群馬石が出現することは一切なかった。その一方で、群馬石脈からでた結晶には群馬石は大なり小なり必ず伴われハズレなしというように、極端に産出が偏る。つまり、群馬石であるかどうかは群馬石脈から得られた標本かどうか、ただそれだけにつきる。群馬石の母岩は白雲母の芋であった。その芋が石英を含んでおり、水晶となっている部分の隙間に群馬石を含む結晶が産出する。典型的な姿は黄色で六角形。この黄色はセグニット石やキントレ石が結晶の最表層に生じているためであり、厚いほど黄色味が強い。しかし色づいているからこそ視認性は高く、ルーペがあれば現地でも判別できる。無色の六角形もあるがこれは現地では見分けづらいだろう。実体顕微鏡でさえわかりづらかった。群馬石はこうした六角結晶の中心部に存在することが多いが、ごくまれに外側を構成することがある。しかし見たところでそれは全くわからないし、含まれているのなら標本としてはどっちだっていい。ほかに含まれている鉱物はゴルセイ石といわゆるゴヤズ石様鉱物。また、六角ではなく球状の集合体も産出する。これは球の際外層が群馬石できているため、こっちのほうが群馬石の標本として実はふさわしいかも知れない。ただし六角結晶より産出がわかりづらく、蛍石か?とすら思える姿。この球も黄色に染まることがあり、それはやはりセグニット石やキントレ石が原因である。こうなるとかえってわかりやすい。

2度目の現地調査は小原氏と堀氏に案内をしてもらい、向かう前に堀氏のとっておきの標本を見せてもらった。それは丸箱に収まるほどの大きさで、半分に割れた真ん丸の芋の中心には水晶があり、その上に六角形の結晶がコロコロとついていた。見てきた中でこれが標本として最もバランスが良い。よしこれを採ろう。そう心に決めて現地に向かう。現場はやわらかい粘土が発達しておりそこから小芋がいくらでも出てくる。粘土はやはりセリサイトで、口に放り込むとまるで生キャラメルのごとくなめらか。しかし味はしないのでマズイ。それにあとから毒鉄鉱が出てきたのでやるべきではなかった。モノとしては白雲母が主体の白からやや緑の芋で、水晶が混じり込んでいるやつが良い。褐色に汚れている水晶は粗粒なものが多かったがそれに群馬石来ることはほとんどないようで、六角板状結晶あったがそれは白雲母だった。まぎらわしい。紫色の蛍石も少しだけあったが標本とするほどの質ではない。まれに灰色でカッチカチの芋が出てくるが、それはトパーズと石英の塊で特に面白いものは入っていない。日が暮れ、当地を後にして後片付けついでにと立ち話。聞くと、堀氏は愛知県の出身で先般の伊藤剛氏とは同級生だったとのこと。津久原というこの場をあとにする最後の一瞬に、一連の始まりである伊藤氏の名前が出てくるとは思わなかった。それにしても、なんというか、なんといえばいいのか、うーん・・・。

道すがらトリカブトの群生があった。ヤマカガシや大きなヒキガエルにも出会うなどやはりグンマー、森が深い。

群馬石は当地のラスボスであり、それをなんとかカタチにするところまで持って行けたのでこれでいったんゲームクリアとしたい。しかし、まだ裏ボスに相当するやつが残っている。それはここまで少しだけ出てきたいわゆるゴヤズ石様鉱物のことである。こいつは確実に群馬石よりも厄介で、なにしろ単独相かどうかすらまだ確信が持てない。なんかおかしいという感覚(データも)がずーっと付きまとっていて、まともに姿を現さないくせにいやらしく刺してくる。伊藤剛氏と高橋秀介氏は最初の犠牲者だったようだ。今回いったんクリアしたとはいえ裏ボス(ゴヤズ石様鉱物)を倒すにはまだまだレベルアップが必要で、強力な武器もほしい。パーティメンバーの追加さえも必要となるだろう。それらが手に入ったとき、私はまたここグンマーの秘境に足を踏み入れるかもしれない。

[1] 林昇一郎, 五十嵐俊雄 (1962) 群馬県勢多地区の放射能調査. 地質調査法月報, 13, 573-582.

IMA No./year: 2022-065

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館(NSM M-49723)

浅葱石 / Asagiite

NiCu4(SO4)2(OH)6・6H2O

Ktenasite group

愛知県新城市中宇利鉱山

Nishio-Hamane D., Yajima T., Shimobayashi N., Ohnishi M., Niwa T. (2022): Approved by CNMNC on October 3.

浅葱石の写真

愛知県中宇利鉱山を模式地とする独特な青緑色が鮮やかな新鉱物、浅葱石である。中宇利鉱山と言えば当地の名を冠する中宇利石(Nakauriite)がすでに有名であるが、このたび銘品がさらに一つ加わった。それにしてもしばらくぶりであろう。中宇利石が承認されたのが1976年なので、中宇利鉱山としては46年ぶりの新鉱物になるか。一つの産地から複数の新鉱物が見つかることはままあることだが、40年以上も間隔が空くことはめったにない。しかし、今回に限ってはそのくらいの時間が必要だったように思う。では時系列をたどってみよう。

中宇利鉱山の沿革について、伝え聞くところでは銅やニッケルを採掘していた鉱山とされる。ニッケルの利用は明治期以降に始まっているので、一般にニッケル鉱山の歴史はそう古いものではない。ではいつ頃かというのを調べてみると、1979年(昭和54年)の文献には「第二次世界大戦中(1939-1945年)に稼働していた」と書いてあり[1]、同じ著者は1993年(平成5年)には「40年前(1953年)まで稼働していた」と記した[2]。あれ?ズレてる。ほかの文献では「1953年(昭和28年)6月まで数か月試掘された」と記されており[3]、Mindat.には3か月と書いてある[4]。ただ、坑道のひとつは50mほども進んでいるらしいので3か月で至る規模にしてはちょっと大きい。そうしたところで書籍にもう一つ言及があり、「第二次世界大戦中にニッケルを採掘し、戦後の一時期に銅を試掘した」と記されていた[5]。文献からは詳細は分からずじまいだったが、大ざっぱな沿革としてはまあこんなものだろう。

中宇利鉱山に限らず、戦時中はニッケル目的の採掘が日本全土で盛んに行われていた。ニッケルは重要な軍事物質だったにも関わらず海外から輸入する道が断たれたからである。そのために商業コストは度外視であった。裏を返すと平時では経済価値に乏しい鉱床にすぎないため、戦後はあたりまえにことごとくが閉山となる。中宇利鉱山も戦後は山中で朽ち果てるのを待つだけだった。しかし、石というのは時間経過とともにたんにボロボロになるのではなく、その過程には様々な化学反応が伴われる。その化学反応はときに新たな鉱物を生み出すことがあり、そうして生まれた鉱物のことを二次鉱物と呼ぶ。そして、後年に中宇利鉱山はさまざまな二次鉱物の産地として注目を浴びることになった。その端緒は中宇利鉱山の近隣に位置する吉川鉱山から産出する白い鉱物だと思う。

ダイピング石

風化浸食をうけた蛇紋岩の裂傷などに生じることがある。日本では吉川鉱山で最初に見いだされ、すわ新鉱物かと期待されたものの・・

吉川鉱山もまた戦時中にニッケルを目的に稼働した鉱山で、中宇利鉱山の数kmほど北に位置する。同じく戦後は放置され、年月を経てその露頭には白色の魚卵状~腎臓状集合の二次鉱物が生成していた。その二次鉱物に注目したのが愛知教育大の鈴木重人だった。1973年(昭和48年)にネスケホン石(Nesquehonite: Mg(CO3)·3H2O)と未知の含水マグネシウム炭酸塩鉱物の産出を報告した[6,7]。1975年(昭和50年)にはそれが吉川石(Yoshikawaite)として学会などで報告され、この時点で新鉱物申請も行っていた旨の記述が認められる[8,9]。しかし吉川石は承認されなかった。吉川石の化学組成はMg5(CO3)4(OH)2·5H2Oであり、これは1970年(昭和45年)に承認されたダイピング石(Dypingite)と同じであった。構造データを比べるとダイピング石と吉川石は区別できるというのが鈴木の主張ではあったが、「だったらダイピング石を調べなおしたらいいじゃない(意訳)」と反論され、後年にやっぱり同じという結果が報告されている[10]。それを見るとデータとしては鈴木のほうがむしろ正しかった。しかし、先に発見・命名されているという優先権はいかんせん強く、ダイピング石の構造データが上書きされたことで決着となった。

ダイピング石は吉川鉱山に続いて中宇利鉱山からも見つかり、その際に鈴木はのちに中宇利石となる鉱物について「Namaqualith様鉱物」として産出を報告している[11,12]。そして、1976年(昭和51年)には新鉱物・中宇利石(Nakauriite)が申請され、年内に承認をうけた。中宇利石を発見した功績において、1977年(昭和52年)に鈴木は櫻井賞第14号メダルを受賞している。ただ残念ながら、鈴木が提案した化学組成は間違っていることが今や明白である[13-16]。さらには構造データも誤っている可能性が指摘されるに至り[17]、中宇利石は種の定義の根幹たる化学組成と結晶構造の両方が危うい状況になっている。ここまでだと優先権というものがどの程度の効力を発揮するかわからない。中宇利石を確たる鉱物種にとどめておくには強力なフォローアップ研究が必要になるだろう。

中宇利石

中宇利石は数ある日本産新鉱物のなかでも際立って美しく、発表当時はセンセーショナルなニュースとして石人界に受け止められたことだろう。

でもまあとりあえずその問題は置いといて、中宇利石は愛知県では初めての新鉱物であった。鮮やかなスカイブルーがとても美しく、産状もわかりやすい。中宇利鉱山はたちまち有名になり、そこからようやく産出鉱物がまともに記載されるようになった。蛇紋岩に含まれる初生的な鉱物について、1979年(昭和54年)に当時まだ珍しかったヒーズルッド鉱(Heazlewoodite: Ni3S2)とコバルトペントランド鉱(Cobaltpentlandite: Co9S8)が報告された[1]。戦時中はおそらくこれらを資源としていたのだろう。その後しばらくは何もなかったが、1993年(平成5年)になると菱ニッケル鉱(Gaspéite: Ni(CO3))、ニッケル孔雀石(Glaukosphaerite: CuNi(CO3)(OH)2)、マックギネス石(Mcguinnessite: CuMg(CO3)(OH)2)、ジャンボー石(Jamborite: Ni2+1-xCo3+x(OH)2-x(SO4)x·nH2O [x ≤ 1/3 n; ≤ (1-x)])などの産出が確認されている[2]。今度はいずれも二次鉱物であり、母岩である蛇紋岩の割れ目に着床する被膜として生じていた。初生鉱物であるヒーズルッド鉱やコバルトペントランド鉱、さらには輝銅鉱などが循環地表水と反応して生成したのだろう。1979年(昭和54年)の段階では軽く触れられるにとどまっていた二次鉱物が14年を経て目に見えるほどに成長した、ということでもあるだろう。そして、1993年(平成5年)からさらに約30年を経て令和の時代に突入した今、新たな二次鉱物がひっそりと誕生していた。

ヒーズルウッド鉱とコバルトペントランド鉱

肉眼的には一様に見えるが必ずこのペアになっている。

輝銅鉱

方輝銅鉱(Digenite)と言われることもあるが、X線粉末回折データを取ろうとして輝銅鉱をメノウ乳鉢でスリスリすると方輝銅鉱に相転移するため、そうしたデータが元になった産出記録だとほんとうに方輝銅鉱が産出するかどうかはわからない。ここでは輝銅鉱としておく。ジュルレ鉱(Djurleite)のこともあるだろうがよっぽど真面目に検証しないと区別は困難。

ニッケル孔雀石

標本としてはこうしたモコモコしたものがわかりやすいが、のっぺりとした被膜であることも多い。

水苦土石

中宇利鉱山の特産品ではなく風化した蛇紋岩には非常によく伴われる二次鉱物。

アルチニ石

これも蛇紋岩の風化に伴って典型的によく生じる二次鉱物。

カズナクト石(Kaznakhtite: Ni6Co3+2(CO3)(OH)16·4H2O)

中宇利鉱山のジャンボー石とされる標本はこのような色かたちをしている。そしてこうした標本のうち、硫黄が全く検出されずニッケルとコバルトの比率がきっちり3:1でぶれないものがある。それはジャンボー石ではなくカズナクト石に該当する。実はロシアで発見されて2021年に承認を受けたばかりの鉱物。

リーブス石(Reevesite: Ni6Fe3+2(CO3)(OH)16·4H2O)

これは皮膜状のジャンボー石とされる標本で、黄色が強いなーというもの。これもまた硫黄が全く検出されず、鉄がコバルトより多く含まれていた。これはリーブス石になる。

デソーテルス石(Desautelsite: Mg6Mn3+2(CO3)(OH)16·4H2O)

橙色部がデソーテルス石で、中宇利石(青)とアルチニ石(白)を伴う。ジャンボー石、カズナクト石、リーブス石、そしてデソーテルス石はすべてハイドロタルク石超族の鉱物。後半三つは以前には産出が知られていなかった。一方で過去に産出記録のあるジャンボー石にはついに出会うことがなかった。中宇利鉱山の二次鉱物は往時とはまた異なったものに変化してしまっていると思う。

平成の終わりから令和に入ったころの中宇利鉱山にはまた変化が訪れていた。1993年(平成5年)に産出報告のあった緑色の菱ニッケル鉱を覆うように、今度は赤~ピンク色の鉱物が成長していた。その独特な色とコバルトペンランド鉱が母岩にいることからそれは菱コバルト鉱と思われていたようだが、調べてみるとコバルトは検出されるものの量は多くなく、鉱物種としてそれは菱亜鉛鉱であった。これまで中宇利鉱山から亜鉛(Zn)を主成分とする鉱物は産出例がないため、まったくの不意打ちでちょっと驚いた。とは言え、これは学会や論文で発表するほどの新規性・重要性はない。写真をホームページで紹介するだけにしていた。

菱ニッケル鉱(緑色)と菱亜鉛鉱(ピンク色)

菱亜鉛鉱は皮膜状の菱ニッケル鉱の上に生じており、菱亜鉛鉱は明らかに後発の生成。

さて。鉱物を採集するだけでなく自ら科学的に検証する市井の愛石家は昔から少なからずいて、そうした方が自ら新鉱物を発見することがある。今回もそうだった。2020年(令和2年)も末のこと、丹羽健文氏はピンク色被膜の上に生じたガラス光沢を示す青緑色の鉱物を採集し、自らラマン分光法という手法でそれを調べた。そして亜鉛を含む二次鉱物であるクテナス石(Ktenasite)の可能性が浮かんだところで電顕室のホームページでピンク色被膜が菱亜鉛鉱ということを知り、その上に生じるのなら妥当だと納得した。続いて、クテナス石である確証(化学組成と結晶構造)を得るために詳細の検討が京都大学の下林氏に依頼され、化学組成分析によって亜鉛の存在が確認されると共に、ニッケル(Ni)もまた多く検出された。そしてこの少し前、クテナス石の化学組成の定義が変わっていた。

クテナス石(ノルウェー産)

ギリシャで最初に見つかった鉱物で、ヨーロッパには産地が多いものの日本にはなぜか少ない。

クテナス石はもともと(Cu,Zn)5(SO4)2(OH)6·6H2Oという化学組成式で表現されていた。こういった書き方だと「銅(Cu)と亜鉛(Zn)が結晶構造の中で同じ場所にあってかつ銅が多い」と解釈される。これだと他の元素が銅より多くならなければ新鉱物にはならない。しかし事情が変わっていた。研究が進んだ結果として、クテナス石の化学組成式はZnCu4(SO4)2(OH)6·6H2Oへ改訂されていた。それが2019年(令和元年)のことで[18]、銅と亜鉛は結晶構造内で別の場所にいることが判明した結果だった。そうなると亜鉛を別の元素が置き換えたならば新鉱物になる。そうして丹羽氏の採集した鉱物の組成をあらためて眺めると、明らかに「ニッケル>亜鉛」の組成であり、クテナス石のニッケル置換体として新鉱物の可能性が浮かんでいた。

一方で、事態は急を要していたとも言える。丹羽氏がその鉱物を見出した2020年(令和2年)、実はすでにオーストラリアの研究チームによってクテナス石のニッケル置換体の研究が進められていた[19]。そして、下林氏から私のところへ詳細を詰めてほしいという依頼があったのが2021年(令和3年)の12月。これはもはや手遅れかと思いきや、この時点でもクテナス石のニッケル置換体はなぜかまだ申請されていなかった。なにか問題があって進んでいないのだろうか。わざわざ論文に検討中である旨を記したあたり、唾をつけているのだから手を出すなという意味合いなのかもしれない。だが断る。新鉱物は競争であり、本来だまってただ申請書を出せばいい。さあ間に合うか。我々の申請書は2022年(令和4年)6月に提出され、クレームもなく受付された。どうやら優先権争いには勝ったようだ。今回は物性研の矢島氏と愛石家の大西氏の協力も得て申し分のないデータがそろっていたため、そこに不安は全くない。しかし、ひとつ読めないことがあった。新鉱物は鉱物学的データと名前(+理由)、そのどちらもが審査を受ける。

このたび申請した新鉱物、その名を浅葱石(Asagiite)という。実はこの名前がどうなるか読めなかった。新鉱物の名称は学術関係者や産地にちなむことが多く、奇抜な由来は撥ねられる。そして浅葱石の由来は「浅葱色」であった。浅葱色(あさぎいろ)とは蓼藍(たであい)で染めた明るい青緑色を指し、それを薄い葱(ねぎ)の葉にちなんでそう呼んだ。平安時代にはその名が見られる日本古来の伝統色となっている。そして、色にちなんだ鉱物名はたしかに過去に例がある。ただ、それらはギリシャ語やラテン語が元となっており、分類学という古典的な性格からしてそういった古いヨーロッパ言語は好まれる。しかし、今回はヨーロッパ言語とは縁もゆかりもない日本語での色表現を由来としており、当然、記載鉱物学史を振り返っても過去に例がない。そんなところで丹羽氏は浅葱色をさくっと提案してきた。そのアイデアは新鉱物申請の経験者からはかえって出ないものだろう。その柔軟で無邪気な発想に乗っかり、初めての挑戦へ向かっていった。

浅葱石(模式標本)と浅葱色の見本(右上)

新鉱物の申請書にはこのように写真に色見本をつけて説明した。

そして、2022年(令和4年)10月。浅葱石は満票で承認された。結果的に名称への心配は杞憂に終わった。日本の委員会からのアドバイスに従って浅葱色の見本を写真に挿入したのも功を奏したと思う。こうして中宇利鉱山から46年ぶりとなる新鉱物が誕生したのだった。という流れである。では浅葱石の解説に移ろう。

浅葱石(第二標本)

模式標本とは色合いが違う。これが最初に出てきた標本だったらどういう名前になっていただろうか。

浅葱石の標本は二種類ある。というよりまだ二つしか見つかっていない。模式標本は蛇紋岩を母岩として見える範囲には磁鉄鉱や輝銅鉱があった。そして、赤色のやや深い菱亜鉛鉱の被膜があり、その上に浅葱石が生じている。模式標本の浅葱石は不定形な結晶だったが、へき開が完全なのでその部分でチカっときらめく。それはルーペがあれば認識できるサイズで、ガラス光沢を示す透明感のある浅葱色が典型的だった。聞いた話だと中宇利鉱山にはブロシャン銅鉱が産出するらしい。その標本は個人的に見たことがないが、それは紛らわしいかもなと予想する。また、もしそれが菱亜鉛鉱の上に来ているのならもしかするともしかして・・なのかもしれない。また、申請したのちに出てきた第二標本はちょっと色合いが異なり、青みが弱く緑がやや強く出ているため、第二標本が先にあったら浅葱石という名称は提案されなかったかもと感じた。第二標本の浅葱石の下地は一見して褐鉄鉱のように見えるが、やはり菱亜鉛鉱~菱ニッケル鉱であり、その上に生じる点で模式標本と共通する。そのため成因もおそらくは同じと思う。例えば蛇紋岩中に生じたポケット状の亀裂に天水が留まり、まず炭酸塩鉱物が生じ、その後に浅葱石が生成したのだろう。ただし、化学組成について模式標本と第二標本はやや異なっていた。模式標本はニッケル>亜鉛>>コバルトの組成だが、第二標本はニッケル≧コバルト>マグネシウム>亜鉛という組成であった。こうした化学組成の違いがおそらく色に影響している。ちなみに、コバルトが支配的だとゴベリン石(Gobelinite)、マグネシウムが支配的だとフェアー石(Fehrite)という。中宇利鉱山からは浅葱石のほかにはゴベリン石の産出が確認されている[20]。その見た目は第二標本そのものであり、浅葱石かゴベリン石かというのは肉眼で区別はできない。もし見つけたらラベルには両方の名を書いておけばいいだろう。ただし、現地に探しに行くにしても急峻な露頭には近づかないようにしてほしい。坑道が残っていたとしてもそれは絶対に入るべきではない。蛇紋岩はとんでもなく恐ろしい岩石で、叩いた場とはまったく無関係に思っていた後方がいきなりバサッと落ちたりもする。鉱山近くの露頭ではかつて崩落事故があった。それにピンク色の菱亜鉛鉱はすでに姿を消したと聞いている。今となっては手持ちの標本から探すしかなく、それで見つからなければ浅葱石についてはすっぱりあきらめよう。

愛知県の新鉱物としてみたとき、浅葱石は中宇利石と白水雲母(Shirouzulite)に続いて3例目。有効な日本産新鉱物というカウントだと浅葱石でちょうど150種になった。それだけあって色を由来としたのは浅葱石のみ。新鉱物にいつも根源名を授けられるとは限らないが、これまでは発想があまりにも硬直化していたようだ。それに気づけたことが今回のよかったところ。これで新しい扉が開いた。

[1] Matsubara S., Kato A. (1979) The occurrence of heazlewoodite and cobaltpentlandite from the Nakauri mine, Aichi Prefecture, Japan. Memoirs of the National Science Museum (Tokyo), 12, 3-11.

[2] Matsubara S., Kato A. (1993) Gaspeite, glaukosphaerite, mcguinessite and jamborite in serpentinites from Shinshiro City, Aichi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 88, 517-524.

[3] 安形昭夫 (1954) 中宇利銅鉱山およびその付近の銅鉱床について. 地学しずはた, 4, 11-12.

[4] https://www.mindat.org/loc-2191.html

[5] 加藤昭, 松原聰, 野村松光 (1979) 鉱物採集の旅 (5) 東海地方をたずねて. 築地書館, pp.169.

[6] 鈴木重人, 伊藤正裕 (1973) 愛知県吉川産Nesquehonite. 日本地質学会第80年学術大会講演要旨, P246.

[7] Suzuki J., Ito M. (1973) A new magnesioum carbonate hydrate mineral, Mg5(CO3)4(OH)2・8H2O, from Yoshikawa, Aichi Prefecture, JAPAN. The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists, 68, 353-361.

[8] 鈴木重人, 伊藤正裕, 杉浦孜 (1975) “Yoshikawaite”, HydromagnesiteのDTA発熱ピークの解釈. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, P76.

[9] 鈴木重人, 杉浦孜, 伊藤正裕, 都築芳郎 (1975) “Yoshikawaite”愛知県吉川産の含水マグネシウム炭酸塩鉱物の一つ,

[10] Canterford J.H., Tsambourakis G., Lambert B. (1984) Some observation on the properties of dypingite, Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O, and related minerals. Mineralogical Magazine 48, 437-442.

[11] Suzuki J., Ito M., Sugiura T. (1976) A new copper sulfate-carbonate hydroxide hydrate mineral, (Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)6·48H2O, from Nakauri, Aichi Prefecture, Japan. Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 71, 183-192.

[12] 伊藤正裕, 鈴木重人, 杉浦孜(1975)愛知県中宇利産Namaqualith様鉱物について. 岩石鉱物鉱床学会誌, 70, 139.

[13] Braithwaite R.S.W., Pritchard R. (1983) Nakauriite from Unst, Shetland. Mineralogical Magazine, 47, 84-85.

[14] Palenzona A., Martinelli, A. (2007) La nakauriite del Monte Ramazzo, Genova. Rivista Mineralogica Italiana, 31, 48-51.

[15] 錦郡雄基, 池内大起, 中野良紀, 小林祥一, 岸成具(2017)岡山県北房地域に産するMgに富むnakauriite. 日本鉱物科学会2017年年会講演要旨集, R1-P09.

[16] Chukanov N.V. and Vigasina M.F. (2019) Some Examples of the Use of IR Spectroscopy in Mineralogical Studies. In Vibrational (Infrared and Raman) Spectra of Minerals and Related Compounds, 1-17.

[17] 錦織雄基, 門馬綱一, 宮脇律郎, 小林祥一, 岸成具 (2018) 岡山県北房産Mgに富むnakuriiteの結晶構造の検討. 日本鉱物科学会2018年年会講演要旨, R2-P03.

[18] Miyawaki R., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. (2019) IMA Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) Newsletter 52. New minerals and nomenclature modifications approved in 2019. Mineralogical Magazine 83, 887-893.

[19] Mills S.J., Kolitsch U., Favreau G., Birch W.D., Galea-Clolus V., Henrich J.M. (2020) Gobelinite, the Co analogue of ktenasite from Cap Garonne, France, and Eisenzecher Zug, Germany. European Journal of Mineralogy, 32, 637-644.

[20] 下林典正, 高谷真樹, 浜根大輔, 大西政之, 丹羽健文 (2022) 愛知県中宇利鉱山から産出するゴベリン石およびそのNi置換体. 日本鉱物科学会2022年年会, R1P-12.

IMA No./year: 2022-002

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館(NSM M-49380)

ベタフォ石 / Oxyyttrobetafite-(Y)

Y2Ti2O6O

Pyrochlore supergroup

三重県菰野町宗利谷

Nishio-Hamane D., Momma K., Ohnishi M., Inaba S. (2022): Approved by CNMNC on April 2.

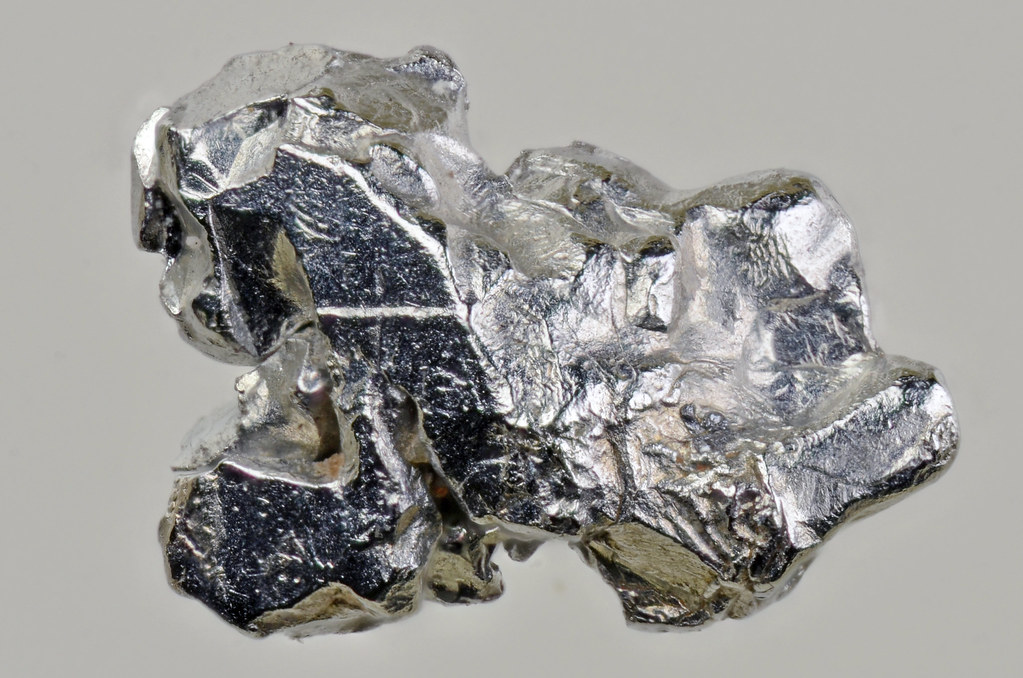

マダガスカルにその名のルーツを持つ三重県生まれの新鉱物、ベタフォ石(oxyyttrobetafite-(Y))である。年季の入った愛石家ならベタフォ石の名は聞いたことがあるだろう。それもそのはずで、もともとベタフォ石は1912年(明治45年/大正元年)に発表された古典的な鉱物であった。マダガスカルのベタフォ地区から最初に発見されたことから名称が定められ、かつては日本を含め世界各国から産出が報告された。ところが紆余曲折あって、実はこれまでに報告されたベタフォ石のすべてが無効とされている。つまり、今回の新鉱物を申請した時点でベタフォ石の名を冠する鉱物は公式にはひとつも存在しなかった。その状況にあって初めての有効なベタフォ石として承認されたのが今回の新鉱物である。学名はOxyyttrobetafite-(Y)であり、この学名をそのまま和名にすると「イットリウムオキシイットロベタフォ石」もしくは「イットリウム酸化イットロベタフォ石」となるだろう。が、長い、うっとうしい。そこで、この記事ではたんに「ベタフォ石」と呼ぶことにして、必要に応じて「最初の」や「今回の」という修飾語などを用いて区別する。今回は鉱物分類の話から入ろう。

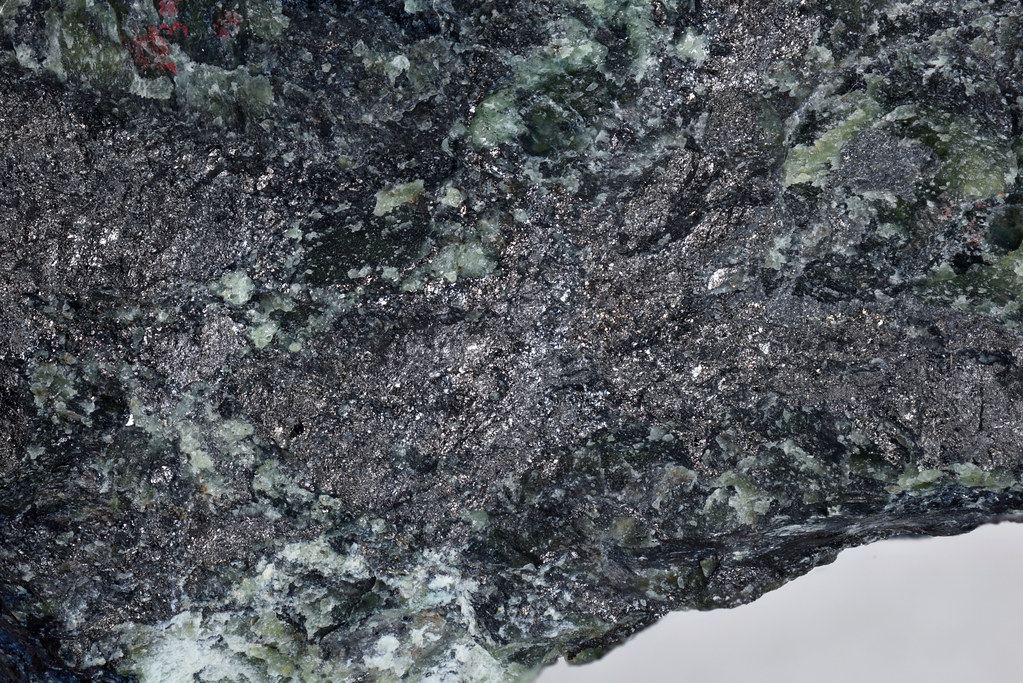

パイロクロア―マイクロ石-ベタフォ石分類の考え方

「c」が最新の分類・境界線であるが、過去にはこれとは違った考え方もあった。

さて、ベタフォ石はパイロクロアやマイクロ石の仲間である。その違いを簡単に述べると、チタン(Ti)に富むベタフォ石、ニオブ(Nb)に富むパイロクロア、タンタル(Ta)に富むマイクロ石という住み分けである。上の図「a」は化学組成の中間(50%)で種を分ける考え方で、最初のベタフォ石の分析値[1]を紫の星で示した。見てのとおりで、中間で種を分けるなら最初のベタフォ石はそもそも新種などではなくパイロクロアである。ただ、古い時代は化学組成の中間で種を分けることがそもそも共通認識ではなかった。それどころか境界をもっと細かく刻む傾向が強く、ちょっとした差異を過大に喧伝して独立種を主張することもしばしばあった。1912年(明治45年/大正元年)という時代に発見されたベタフォ石もその例に漏れない。最初のベタフォ石は端成分のパイロクロアに比べるとTiに富んでおり、ウラン(U)もまた副成分として多く含まれていた。それらを理由にベタフォ石はパイロクロアとは異なる独立の鉱物だと主張されたのだった[2]。

しかし、時代が下ると上述のような主張は受け入れられなくなる。そこで1977年に命名規約が誕生した[3]。その考え方を図「b」に示している。ぱっと見でベタフォ石の領域が大きいことがわかるだろう。この命名規約は「NbやTa端成分はたくさん報告があるが、Ti端成分はまったく報告がない」ことを理由としてTi(ベタフォ石)を優先することを決めた。今後は2Ti > Nb+Taをベタフォ石にするという宣言であり、最初のベタフォ石の組成であってもこれならばパイロクロアとは別の種として分けられた。しかし、どうだろう。これはベタフォ石ありきとなるよう都合の良い報告を理由としてこじつけただけにも見える。昨今でそんな主張をしようものならむしろ叱られるが、ともかくこれでベタフォ石の定義がいったん固まった。この時代以降は電子顕微鏡による分析が急速に発達・普及したこともあいまって、ベタフォ石の産出は世界中から報告されるようになっていく。

さらに時代が下り、1990年代後半になって鉱物の定義や分類が明文化されると、過去の危うい分類体系・命名規約が見直される機会が次第に多くなっていく。そして、ベタフォ石をみだりに優遇した1977年分類がついに槍玉に挙げられ、2010年に命名規約はまた改められた[4]。このときに登場した新たな分類が図「c」であり、これは化学組成について中間で分けることを提案し、中間ということを価数でも考慮してある。つまり「チタン(4価)とニオブやタンタル(5価)の中間は4.5価」という考え方であり、混合価数の固溶体はこのやり方(Dominant-valency rule)が今では公式に推奨されている[5]。ともかくこの2010年命名規約によって最初のベタフォ石はやっぱりパイロクロアに分類されることが確定した。そして、これまでにベタフォ石を冠していた鉱物も精査され、そのあげくにことごとく一掃される事態が起きている[6,7]。つまりベタフォ石は2010年でいったん消滅した。それでも「ベタフォ石=Ti端成分」という概念だけは有効のままとされ、ベタフォ石は実体がないものの名称のみが生き残った。その後、ベタフォ石の名称を冠する鉱物がまったく存在しない状態が12年も続き、2022年の今になってようやく誕生したのが今回のベタフォ石(oxyyttrobetafite-(Y))である。現状では当然ながらベタフォ石を冠する唯一の鉱物でもある。その化学組成は黄色の星でプロットしてあり、Ti端成分の近くにプロットされる。端成分はちゃんと天然に存在するのだから、1977年分類の根拠になった考え方はやっぱりただの屁理屈に過ぎなかったのだ。

パイロクロア型構造

パイロクロア超族の結晶構造にはA, B, X, Yの4つの結晶学的席があり、さまざまな元素の組み合わせが可能で、空孔や水分子すらも許容する。

さて、ベタフォ石はパイロクロア構造を有する鉱物であり、分類としてはパイロクロア超族として括られる。パイロクロア超族はA2B2X6Yという一般式において、BとXの内容でさらに族が細分され、いまのところ、パイロクロア族(B = Nb5+, X = O)、マイクロ石族(B = Ta5+, X = O)、ベタフォ石族(B = Ti4+, X = O)、エルスモア石族(B = W6+, X = O)、ローメ石族(B = Sb5+, X = O)、ラルストン石族(B = Al3+, X = F)、コウルセリ石族(B = Mg2+, X = F)がある。さらにA、X、Yの内容によって個々の種が分けられ、学名のつけ方にまでガチガチの縛りがある。学名はY→A→(B+O)の順で表すことが決められている。今回のベタフォ石を例にとると、Y =酸素(O); oxy、A =イットリウム(Y); yettro、B = チタン(Ti) & X = 酸素(O); betafiteで「oxyyettrobetafite」となる。さらにこれにLevinsonルール[8]が適用されるため、含まれている希土類元素を接尾語で「-(REE)」で追加しなくてはならない。ここではイットリウムなので「-(Y)」となり、yettroと意味が重複するものの、最終的に「oxyyettrobetafite-(Y)」が正式な学名になる。このような命名ルールのためにまるで「頭痛が痛い」ような違和感のある学名にならざるをえなかった。そして、このような決まり事がほかの業界へ浸透するはずもない。例えば今回のベタフォ石の化学組成はY2Ti2O7であり、これに構造名を加えて「Y2Ti2O7パイロクロア」と呼ぶほうがずっと簡単でわかりやすい。実際に「化学組成+構造名」という用法はかなり広く普及しているため、正式な鉱物名が定まったからといって他の分野では使ってもらえるとは限らない。今回のベタフォ石は間違いなくその典型で、記載鉱物学以外の分野では登場しない名称になる。

パイロクロア超族の鉱物は今回のベタフォ石を含めて33種類が知られている。これはなかなかの数で、複雑な元素組み合わせや空孔を易々と受け入れる構造の柔軟性ゆえであろう。合成物質に目を向けると、物性物理業界では実にさまざまなパイロクロア物質が開発されている。上に掲載したのは私が所属する物性研究所で研究されているCd2Re2O7とHg2Os2O7の組成をもつパイロクロア物質である。天然物を扱う身からすればこのような珍妙な元素組み合わせは変態的にすら感じられるが、いずれも妖しく美しい結晶となる。今回のベタフォ石の姿はというと、それはまあもうちょっと後で。

ここからは新鉱物との出会いについて述べていく。今回のベタフォ石は共著者の稲葉氏からやってきたのだった。稲葉氏は三重県在住の愛石家であり、今回の新鉱物を含めた三重県産の新鉱物10種のうち7種の発見に携わっている。それほどの稲葉氏であっても三重県菰野町宗利谷から報告された二つの新鉱物、苦土ローランド石(magnesiorowlandite-(Y))と三重石(mieite-(Y))の発見には縁がなかった。そこで稲葉氏は三重県産鉱物を網羅するべく、それらが報告されてすぐさま産地である菰野町宗利谷の探索を始めた。それからしばらくして稲葉氏から標本が送られてきた。たしか2016年の夏のことで、二つの標本にはそれぞれ苦土ローランド石および三重石ではなかろうかというメモが付せられていた。

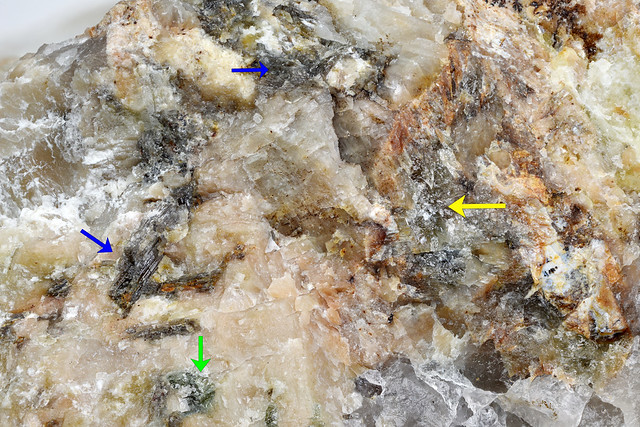

稲葉氏から来た一つ目の標本

青矢印:褐簾石、黄色矢印:苦土ローランド石、緑矢印:ガドリン石

一つ目の標本についてはメモ通りに苦土ローランド石を引き当てていた。さすがである。苦土ローランド石は新鮮な場合だとやや緑色を帯びた灰色で、ガラス光沢を示す。破断面は貝殻状に近いようで明瞭なへき開は感じられないものの、形状は板状に見える。他に何もいなければ割ってすぐわかると思う。ただし、周りに褐簾石がいると区別はけっこう悩ましい。褐簾石に典型な柱面が出ていれば判別しやすいが、破断面だとどちらも貝殻状なのであとは色をあてにするしかない。褐簾石のほうがやや色濃く、微妙に褐色が感じられる。また苦土ローランド石については乳白色に変質することがあり、ガラス質の部分をぐるっと取り囲むことも鑑定ポイントだろうか。そのほかにガドリン石も同席することがあるが、これは上の二つとは異質なのでそれはまあ見ればわかる。いずれにしても産状はペグマタイトであり、長石質であった。

稲葉氏から来た二つ目の標本

当初は左側の乳白色の部分だけが表に出ていた。後に割ってみると中身は棒状の組織で、そのわきには緑色のガドリン石が来ていることが分かった。最終的に上が模式標本となり、下は分析のために一面を研磨して手元に残した。

さて、二つ目の標本には三重石?というメモがついていた。当初、この標本は上の写真のように割れておらず、赤丸で示した箇所の一部が見えているだけで、調べたがそこは何かの分解物なのか複数相が混合していた。結局よくわからずじまいで、標本は「未同定」の引き出しに収まることになった。分析してもすぐに答えが出ないことは実はそれなりにあって、後になにかのきっかけで事態が動き出すこともある。とは言え、いつ訪れるとも限らないきっかけを永遠に待つこともまたできない。このたびは2021年の春先に引っ越したことを契機にいくらか整理することにした。そうして約5年ぶりに目にしたこの標本には未来がないように思え、それでは処分しようとハンマーで小突いたらきれいに真っ二つに割れた。一部しか見えていない状態では気づきようもなかったが、全体は棒状の集合体だったようで、その中に褐色の粒がまばらに入っている。外周部の緑色はガドリン石にみえるが、さて、褐色粒はなんだ?フェルグソン石か? なんか気になる・・

ベタフォ石(oxyyettrobetafite-(Y))の写真。

ベタフォ石はガラス光沢を示す透明感のある不定形な褐色粒として産出する。ベタフォ石が埋まっている基質はタレン石(thalénite-(Y))。褐色粒はほかにエシキン石(aeschynite-(Y))があり、それより黒色の微細粒はトール石(thorite)や方トリウム石(thorianite)で、いずれも見た目での区別は難しい。ベタフォ石は棒状集合の中心付近に集中する傾向がある。

これが今回の新鉱物ベタフォ石であった。処分するつもりで割ったらなんと新鉱物。しかも、かのベタフォ石。マダガスカルにその名のツールを持つ110年前に命名された古典鉱物で、希元素鉱物愛好家ならば知らぬ人のない鉱物でありながら、存在を否定されて幻となった鉱物、それがベタフォ石。その幻がほぼ端成分で日本産の新鉱物として生まれ変わったわけだから、さすがに驚いた。その後にほかの標本を稲葉氏に探してもらってあと数個体だけなんとか見つかり、その標本は稲葉氏と共著者の一人である大西氏に託した。また共生関係として先の新鉱物である苦土ローランド石がいるとベタフォ石はいないようだ。調べた範囲では苦土ローランド石にも褐色粒は伴われるがそれはエシキン石ばかりで、まれにフェルグソン石がいる程度であった。それにしても三重石がついに見つからなかったことは心残りである。

産地である宗利谷は地質図をみると堆積岩にできた谷になっている。近隣には花崗岩が分布しているようだが、現在ではそれが転がってくるような地形になっていない。それなのに、花崗岩ペグマタイトを母岩として三種もの新鉱物が発見されていることは奇妙だと感じていた。それでも実際に訪れてみると河原にはたしかにペグマタイトが転がっている。しかし非常に少なくいずれも小さい。観察や聞いた話なども総合するに、ペグマタイトは現時点で上流に露頭があるのではなく、今の地形になるよりもずっと以前に土砂もろとも堆積し、それが谷地形となった今になってようやく顔をのぞかせたという状況である。これだとおいそれとは石が更新されない。ただ、周囲の植林はよく管理されておりいずれ出荷されるようにみえた。その際は林道が開削されるだろうから、大きな変化はそれに期待することになるだろう。

最後にまた分類の話に戻るが、ベタフォ石についてもう少し述べておく。2010年命名規約はベタフォ石をいったんすべて抹消したが、実在する可能性の高いベタフォ石を二つ挙げている。そのひとつが酸化灰ベタフォ石(oxycalciobetafite)であり、(Ca,□)2Ti2O6Oが理想化学式となる。それはアポロ14号の着陸地点である月のFra Mauro高地で最初に発見されたが、構造データが取得されていなかった[9,10]。そして、酸化灰ベタフォ石は日本からも見つかっており、2012年には愛媛県弓削島から産出が報告されている[11]。ただこれもまた組成だけの報告であって構造データは無い。構造データまで検討された酸化灰ベタフォ石は福岡県糸島市御床のものがある[12]。こうした状況から酸化灰ベタフォ石については実在性がほぼ確実である。もうひとつ実在しそうなのは(U,□)2Ti2O6Oを理想化学組成とする酸化ウラノベタフォ石(oxyuranobetafite)であり[13]、これもまた月(Luna 24 landing site)で見つかったが構造データがないために鉱物種として認められていない。ともかく、ベタフォ石を冠する鉱物が今後に増える可能性は十分にあって、酸化灰ベタフォ石については日本産として誕生するところまであと一歩まで迫っており、それがカタチになることを願っている。

[1] Lacroix A. (1912) Quelques nouvelles observations sur les minéraux uranifères de la province d’Itasy (Madagascar). Bulletin de Minéralogie, 35, 233-235.

[2] Hogarth D. D. (1961) A study of pyrochlore and betafite. The Canadian Mineralogist, 6, 610-633.

[3] Hogarth D. D. (1977) Classification and nomenclature of the pyrochlore group. American Mineralogist, 62, 403-410.

[4] Atencio D., Andrade M.B., Christy A.G., Gieré R., Kartashov P.M. (2010) The pyrochlore supergroup of minerals: nomenclature. The Canadian Mineralogist: 48: 673-698.

[5] Bosi F., Hatert F., Hålenius U., Pasero M., Miyawaki R., Mills S. (2019) On the application of the IMA-CNMNC dominant-valency rule to complex mineral composition. Mineralogical Magazine, 83, 627-632.

[6] Christy A.G., Atencio D. (2013) Clarification of status of species in the pyrochlore supergroup. Mineralogical Magazine, 77, 13-20.

[7] Atencio D. (2021) Pyrochlore-supergroup minerals nomenclature: an update. Frontiers in Chemistry, 9, 713368.

[8] Bayliss P., Levinson A.A. (1988) A system of nomenclature for rare-earth mineral species: revision and extension. American Mineralogist, 73, 422–423.

[9] Meyer C., Yang S.V. (1988) Tungsten-bearing yttrobetafite in lunar granophyre. American Mineralogist, 73, 1420-1425.

[10] 文献[9]はyttrobetafiteという名称で報告したが内容はCa>Yであり、現在の命名規約ではこの組成はoxycalciobetafiteになる。

[11] 大越 悠数, 皆川 鉄雄(2012)愛媛県弓削島産ベタフォ石グループ鉱物. 岩石鉱物科学, 41, 129-132.

[12] 上原誠一郎, 延寿里美, 岩野庄一郎(2013)福岡県糸島市御床産”ベタフォ石-パイロクロア石”の再検討. 日本鉱物学会2013年年会, R1-06.

[13] Mokhov A. V., Kartashov P. M., Bogatikov O. A., Ashikhmina N. A., Magazina L. O., Koporulina E. V. (2008). Fluorite, Hatchettolite, Calcium Sulfate,and bastnasite-(Ce) in the Lunar Regolith from Mare Crisium. Doklady Earth Sciences, 422, 1178-1180.

IMA No./year: 2021-041

IMA Status: A (approved)

模式標本:国立科学博物館(NSM M-48724)

桐生石 / Kiryuite

NaMn2+Al(PO4)F3

The Mn2+ analogue of Viitaniemiite

群馬県桐生市梅田町津久原

Nishio-Hamane D., Ikari I., Ohara Y. (2021): Approved by CNMNC on August 4th.

群馬県桐生市から見出された新鉱物、桐生石である。私自身はこれまで関東からの新鉱物に縁がなかったので、ようやくたどり着いたという感慨がある。関東の中で群馬県はこれまで最も多くの新鉱物が見つかっている県であり、若林鉱(1969年)からはじまり、長島石(1977年)、鈴木石(1978年)、南石(1982年:後年に亜種へ分類)、アンモニオ白榴石(1984年)が知られている。それから永らく続報がなかったが、群馬県産として6番目で37年ぶりに桐生石が新鉱物として誕生した。こうして並べると気づく人もいるだろう。群馬県の地名が鉱物の名前になったのは桐生石が初めてになる。新鉱物の申請書は猪狩一晟氏と小原祥裕氏との連名で提出された。

桐生については「桐が多く自生する土地」から「桐生」、もしくは「霧が多く発生する土地」から「霧生」が由来だと伝わっている。そして、鎌倉時代に成立した吾妻鏡において桐生の名称は初めて歴史に登場し、桐生六郎なる人物が記された。古来より地名を苗字とする例は多く、想像するに鎌倉時代までには桐生という地名は定まっていたのだろう。今ではその頃の桐生や飛び地も巻き込んでの桐生市であり、群馬県に所属する。そして新鉱物の名前について今回は地名から採用しようと思い立ったところで、候補を考えるものの、発見地を含む集落名ではあまりにも小規模な印象があった。かといって大きく出て県名にすると境目問題とまではいかなくとも沿革が頼りない。境目を気にしないやり方としてはかつての文化圏としての「毛野」があるが、これは呼び名が定まってないことが悩ましい。ともかく地名の候補をいろいろ並べて考え、ここはやはり古来より名が知れて音の響きもよい桐生にしようと最終的に決断して、産地である桐生市にちなんで桐生石と命名した。

産地は桐生市の北東部に位置する梅田町津久原(つくばら[1])にある。その津久原にはかつて鉱山があり、津久原鉱山や梅田鉱山と呼ばれたと伝わっている。そこで地質図Naviを用いて20万分の1地質図(宇都宮)を見ると、一帯にはマンガン(Mn)鉱山ばかりたくさんあるなかで、当地のみタングステン(W)鉱山の印が打たれている[2]。ところがある文献[3]には銅(Cu)や銀(Ag)を目的に採掘されたと記されており、タングステンの記述はない。また別の文献[4]では珪石鉱床とだけあって金属資源には触れられていないなど、文献だけ見るとわけがわからない。それでも当地を訪れてみると、とにかく石英脈に沿って開発が行われていたことが残された坑道から見て取れた。この辺りは付加体(堆積岩)であるが、近隣に花崗岩が貫入しているため全体的にやや熱変成を受けている。鉱床を伴う石英脈も花崗岩の影響で派生したのだろう。ただし、桐生石はかつての鉱山跡ではなく、そこからやや離れた地点に走る石英脈から見出された。そして、その石英脈にはタングステン、銅、銀は伴われず、むしろこの一帯では当たり前のマンガンが伴われていた。そう、桐生石はマンガン鉱物なのである。

前置きはこのくらいにして、今(2021年)から8年前の出来事から述べていこう。今回の話の主人公である小原氏は地質図を参照し、マンガンばかりの中にあって異彩を放つタングステンの印に興味を持ったことで2013年の真夏に津久原鉱山を初めて訪れた。津久原鉱山はこの時点で閉山して久しくあまり注目されていなかったが、水晶が得られる場として知る人ぞ知る産地であった。当地で得られる水晶は群晶となるものの茶色に汚れていることが多く、一般にこういった水晶はいきなりシュウ酸溶液に入れて汚れを除いてしまいがちであるが、小原氏は汚れた標本であっても注意深く観察を行い、ちいさな隙間に二次鉱物が伴われていることに気が付いた。スコロド石、毒鉄鉱や洋紅石が伴われていることが判明し、さらに黄色の六角形を示す見慣れない鉱物がひそんでいた。

褐色に汚れた石英

こういった石英はそもそも採集対象にならないか、採集しても観察するまでもなく洗浄されることが多い。そうした手慣れた行動の裏にこそ新しい発見が隠れている、かもしれない。

それから約5年後の2018年春、福島県御斎所鉱山を訪れた際に私は小原氏と知り合った。そのときに津久原鉱山の未詳鉱物のことを相談されたので、ひとまずやってみましょうと答えて、後日にそれがゴヤズ石(Goyazite: SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6)であることが判明する。ゴヤズ石はこの時点ですでに国内二カ所で産出が知られる鉱物だが、結晶の姿を認識できるゴヤズ石の産出はこれが初めてだろう。結果を伝えて「数年来のもやもやが晴れた」と折り返しの返信があり、栃木県地学愛好会の会報[5]で報告するとのことであった。この会報への掲載が後に迎える展開のきっかけとなるが、この時点で知るよしもなく、その時はともかくこれにて一件落着だと思っていた。

ゴヤズ石

結晶は黄色に染まることが多く、内部や表面にキントレ石(Kintreite: PbFe3(PO4)(PO3OH)(OH)6)がみられることがある。ゴヤズ石とキントレ石は共に明礬石超族の一員。

私と小原氏が知り合うまでの間、津久原鉱山をふくむ一帯の状況に変化が訪れていた。津久原鉱山の周辺は人工林となっており、出荷や管理のためだろうか、ともかくいつのまにか大規模に林道が開削されていた。小原氏はその噂を聞きつけ、2019年の正月明けに数人の仲間と共に状況確認のため当地を訪れている。そして林道はゴヤズ石が産出した石英脈までわずか2メートルのところを走り、さらに上へ延びていたものの、このときは石英脈や廃石の調査が優先された。ただし六角板状のゴヤズ石はもう見つからなかった。その一方でピンク色の鉱物が現れる。それは数ミリ程度の微小塊に過ぎず、現場では粘土鉱物のモンモリロン石が想定されたが、持ち帰った後の実体顕微鏡観察では菱マンガン鉱やバラ輝石、または紅色の石英のようにも見えた。しかし、どうもそれらとは違いそうで、かといって他に思いつかない。そんな相談を受け、一度手を出した縁もあってそのピンク色の鉱物も調べることにした。

トリプロイド石

ぱっと見でピンク色であるほか拡大するとガラス光沢が観察される。自形結晶はこれまで確認できておらず、塊状のみ。結果的にこれはトリプロイド石であったが、そんなレアもの予想すらしていなかった。

ピンク色の鉱物を一見する。菱マンガンと言われるとそうかもという雰囲気があるが、針で触ると思ったより硬い。しかし石英やバラ輝石ほどではなく、うんうんなるほど、わからん。そこで塊を一つ外して調べたところそれはトリプロイド石(Triploidite)であった。トリプロイド石はマンガンを主成分にもつ含水リン酸塩鉱物で、Mn2+2(PO4)(OH)の化学組成をもつ。トリプロイド石はその名を耳にしたことはあれども、私も含め多くの人が見たことがないという鉱物であり、出てきたところで見てわかるはずもない。その産出はどうやら日本では二番目となるもよう。日本で最初のトリプロイド石は茨城県雪入のペグマタイトから報告されており、今回は堆積岩中の石英脈という違いがある。そのため、分析例をもっと増やして産状や共生鉱物の関連を調べてみたかったが、十分な標本がなくそれはできなかった。この時点で小原氏が確保できていたのは小さな石が5~6個だけだったようで、結果を伝えてから数日後に小原氏は再調査に赴いたものの、もはや産出は途絶えていた。かわりに透明な八面体結晶が採集できたというので調べてみたところ、これもまたゴヤズ石だった。蛍石にしか見えないそのツラ構えは肉眼鑑定に困る。そして2019年の夏頃だったか、トリプロイド石も含めて全体的な結果を益富地学会館が発行する地学研究[6]へ投稿したいと小原氏から連絡が入った。

ゴヤズ石

このツラなら蛍石だろうと思っていたがゴヤズ石ということで、肉眼鑑定がどうにも難しい。

そこから1年ちょっと何事もなく、2020年の終わりが近づいたころにもう一人の主人公が現れて新たな局面を迎えることになる。小原氏と同じく栃木県地学愛好会の会員である猪狩氏は、会報[5]を読んで津久原鉱山に興味を抱き、仲間と共に2020年の晩秋に当地へ赴いた。そしてまずはゴヤズ石を目的に石英脈にとりついたそうだ。しかし早々に不毛である気配を感じ取った猪狩氏はそこを切り上げてひとり探索へ出る。そうして歩き回っていたところで人頭大ほどの大きさで真っ黒に汚れた石英塊に出くわし、一部を割ると目にも鮮やかなピンク色の鉱物が姿を現した。レアもの、トリプロイド石である。ところが猪狩氏はすました様子で参考程度の少量を回収しただけでその場を離れた。実はこの時点でも地学研究の報文は未掲載だったためにトリプロイド石は知られておらず、現場ではありふれた菱マンガン鉱やバラ輝石だろうと判断された。しかしのちに違和感を覚えた猪狩氏は、会報を記した小原氏にピンク色の鉱物について意見を伺い、それが驚くほど立派なトリプロイド石だと伝えられた。これまでトリプロイド石は数ミリ程度でしかなかったが、猪狩標本は手のひら大の石に数センチのピンク塊が鎮座する素晴らしいものであった。それなのに大半が放置されたままだという。ようやくあわてた猪狩氏は小原氏を伴ってすぐさま当地に赴いた。そして、後日の実体顕微鏡観察で石英の隙間にまた何か見つかったということで、これまでの縁で転石からの標本も私のもとへやってきた。この地点はもはや鉱山とは関係がないため、産地は津久原とのみ記す。

そうしてやってきた津久原の標本には、透明で小さな丸っこい粒、六角形の粒、六角形の板に矢印が打ってある。調べてみるとそれぞれ蛍石、フッ素燐灰石、ゴルセイ石であった。ゴルセイ石(Gorceixite: BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6)はゴヤズ石のバリウム(Ba)置換体となる鉱物で、その産出は山口県日の丸奈古鉱山に続いて日本では二番目となるだろう。一方でゴヤズ石の時もそうだったが、目に見える結晶として産出するゴルセイ石は津久原が初めてだと思われる。そしてぱっと見でわかるはずのトリプロイド石であったが、それも念のため分析をしてデータを見ているとフッ素(F)がかなり多く検出されることがある。おや? つまりこれはトリプロイド石ではなく、そのフッ素置換体にあたるトリプル石(Mn2+2(PO4)F)である。どうりで蛍石がそばにいるはずですわと納得。トリプル石だと福岡県長垂山に続いて日本で二番目となろうか。しかし、こうなるともはや詳細な分析無しにはどちらか決められないため、ラベルにはトリプロイド石とトリプル石の両方を書いておくことにした。それにしても鉱山跡そばの石英脈とは似つつも少しずつ異なる結果で、これもまたおもしろい。

蛍石

立方体結晶がころっとした球形に集合した姿で産出し、この球を頭にして棒状に伸びることもある。短波長紫外線で蛍光が見られなかった。

フッ素燐灰石

六角形の粒状結晶。これもまた短波長紫外線による蛍光は見られない。

ゴルセイ石

六角形の薄板が何枚も重なり合った姿で見られた。上の写真の結晶はゴルセイ石のみであったが、下の写真のほうは累帯構造でゴルセイ石とゴヤズ石からなっており、ゴルセイ石の領域が優勢。組成に飛びがあるので完全固溶体を形成しないのかも知れない。津久原鉱山ではゴルセイ石はまったく見られなかったが、津久原ではゴヤズ石はむしろ少なくゴルセイ石が主体という違いがある。