鉱物種は承認されてしまえば未来永劫その立場が保証されるという訳ではなく、あるタイミングで整理が行われ独立種の立場が消えることがある。また不確かな情報が元になっている鉱物種もある。

新鉱物として承認された後に何らかの事情で取り消しになった、存在が疑われている、新種に該当するデータはあるが新鉱物として認められていない、IMAリストで産地がJapanとなっているが詳細が不明、領土問題などなど、ここではそういった鉱物を扱う。

そんな鉱物たちだが、その写真や経緯などを記しておきたい。

承認されている日本の新鉱物(一覧)はこちら。

IMA No./year: オフィシャルリストに掲載されている(た)年に準拠。改訂があるものは「発見年(リストに記載の数字)」としてある。年の後についている「s.p.」は再定義・再命名・再承認などがあったことを意味している。

名前は「和名 / 学名」で掲載。

一覧表の鉱物をクリックすれば該当の記事へリンクする。

写真はクリックすれば保存先のFlickrからフルサイズが得られる。

写真掲載を優先し、レビュー文は後に更新。

フォーマットはレビューを行ったときに統一する予定。

写真の利用はhamane*へお問い合わせください(*@issp.u-tokyo.ac.jp)。

_

_

IMA No./year: 1835

IMA Status: G(grandfathered)

模式標本:不明もしくは設定なし。

状況:オフィシャルリストで模式地が「Japan」となっているが理由が不明。

磁硫鉄鉱 / Pyrrhotite

Fe7S8

模式地:記事執筆の2018年4月の時点でオフィシャルリスト上では「Japan」(経緯を調べると埼玉県秩父鉱山赤岩が想定されている可能性あり)

第一文献:Breithaupt J.F.A. (1835) Ueber das verhältniss der formen zu den mischungen krystallisirter körper. Journal für Praktische Chemie, 4, 249-271.

第二文献:de Villiers J.P.R., Liles D.C. (2010) The crystal-structure and vacancy distribution in 6C pyrrhotite. American Mineralogist, 95, 148-152.

現時点(2018年4月)でIMAのオフィシャルリストには磁硫鉄鉱 / Pyrrhotiteの模式地が日本で掲載されている。しかし鉱物研究者や愛石家の誰もがこれを日本産新鉱物と認識していない。それでも模式地が日本となっているのはどういう事情だろうか。磁硫鉄鉱をひとまず日本の新鉱物(その他)に分類し、調べたことを記してみよう。

磁硫鉄鉱の学名Pyrrhotiteはギリシャ語で火のような色を意味する「Pyrrhos」から名付けられたとされる。ドイツ語で記された1835年の第一文献には「Pyrrotine」となっており、産地について少なくとも日本の記述はない。オフィシャルリストに掲載されている第二文献は結晶構造を議論した論文であり、この研究に用いられた試料は南アフリカ産の磁硫鉄鉱である。これらの研究が模式国が日本になっていることの理由ではなさそうだ。

さて磁硫鉄鉱は鉱物種としては1種類なのだが、結晶構造にはいくつかのバリエーションが知られている。こういうのをポリタイプ(多形)と言って、結晶構造で分類することもできる。ポリタイプの解明には日本人研究者の貢献が大きい。1970年における森本らの報告にはPyrrhotite-4C, Pyrrhotite-5C, Pyrrhotite-6C, Pyrrhotite-11Cが記されている[1]。一方でこの論文には日本産の試料は使われておらず、またこの論文は第二文献中での引用はされていない。代わりに1975年の森本らの論文[2]が第二文献中で引用されている。

第二文献中で引用されている森本らの論文[2]は、日本産の磁硫鉄鉱を扱っている。森本ら[2]は天然の磁硫鉄鉱を調べて、もっとも普遍的に出現するのはPyrrhotite-4Cであることを明らかにした。そしてこのPyrrhotite-4Cの試料で頭に登場するのは秩父鉱山赤岩から採集された磁硫鉄鉱である。このことから磁硫鉄鉱の模式国が日本と設定されているのかもしれない。

写真の標本は愛媛県久万高原町で採集された標本になる。磁硫鉄鉱の産状としてはかなり異例で、モルデン沸石と玉随が共存している。構造は調べていない。

[1] Morimoto N., Nakazawa H., Nishigucmi K., Tokonami M. (1970): Pyrrhotites: Stoichiometric Compounds with Composition Fen–1Sn (nge8). Science, 168, 964-966.

[2] Mirimoto N., Gyobu A., Mukaiyama H., Izawa E. (1975) Crystallography and stability of pyrrhotites. Economic Geology, 70, 824-833.

IMA No./year: 1939

IMA Status: G(grandfathered)

模式標本: The Natural History Museum, London, England, 1938,1286; Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 94750; National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA, 103502 (hand book of mineralogyから引用)

状況:記載当時は日本領であったが、現在では北朝鮮産の新鉱物として登録されている。

小藤石 / Kotoite

Mg3(BO3)2

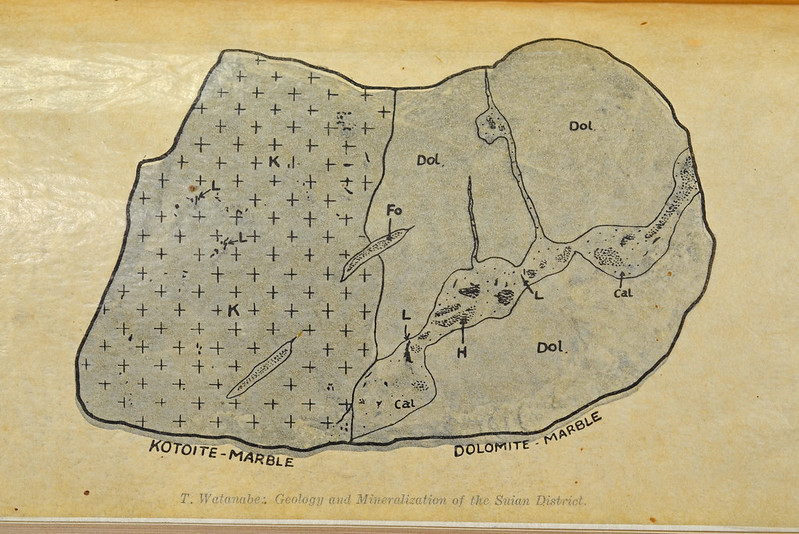

模式地:朝鮮 遂安金山地方 笏洞鉱床

第一文献:Watanabe T. (1939) Kotoit, ein neues gesteinsbildendes magnesiumborat, Mineralogische und Petrographische Mittheilungen, 50, 411-463.

第二文献:Effenberger H., Pertlik F. (1984) Verfeinerung der kristallstrukturen der isotypen verbindungen M3(BO3)2 mit M=Mg, Co und Ni (strukturtyp: kotoit). Zeitschrift für Kristallographie, 166, 129-140.

小藤石は朝鮮の遂安金山地方笏洞鉱床から渡辺武男によって見出された新鉱物であり、渡辺が北海道帝国大学に所属していた1939年に記載された。学名は遂安金山地方の岩石・鉱物について初めて学術的研究を行った、東京帝国大学の小藤文次郎の名にちなんで名付けられている。小藤石が記載された当時、産地は日本領であったが現在は北朝鮮に該当する。そうった経緯なので小藤石を日本の新鉱物(その他)に分類する。

小藤石の発見は渡辺の卒業研究に端を発する。東京帝国大学の学生であった渡辺は卒業研究のために1931年に遂安金山地方の笏洞(Hol Kol)鉱床に赴いた。そしてルドウィヒ石を含む岩石を多く採集し、その中に光学顕微鏡では同定できない鉱物が見出された。この未知鉱物を同定するための研究は、北海道帝国大学に就職していた渡辺がドイツのベルリン大学への留学することを契機として本格化する。渡辺は異国の地で不慣れな化学組成分析に挑み、未知鉱物は渡辺が当初想定していた珪酸塩鉱物ではなく、マグネシウム(Mg)を主成分とする硼酸塩鉱物であることが明らかとなった。そして1938年の夏にオーストリアGraz市で開催されたドイツ鉱物学会で、新鉱物・小藤石の論文が発表された[1]。1984年には小藤石の結晶構造の詳細が明らかとなる[2]。

小藤石はドロマイト鉱床へ花崗岩が貫入したことが成因となっているため、同じような環境があれば小藤石は日本でも見出されることは予想された。そして1955年になり、東京帝国大学に移っていた渡辺は、研究室にいた加藤昭の手助けによって、岩手県宮古市のドロマイト鉱床から日本列島初産となる小藤石を見出している[3,4]

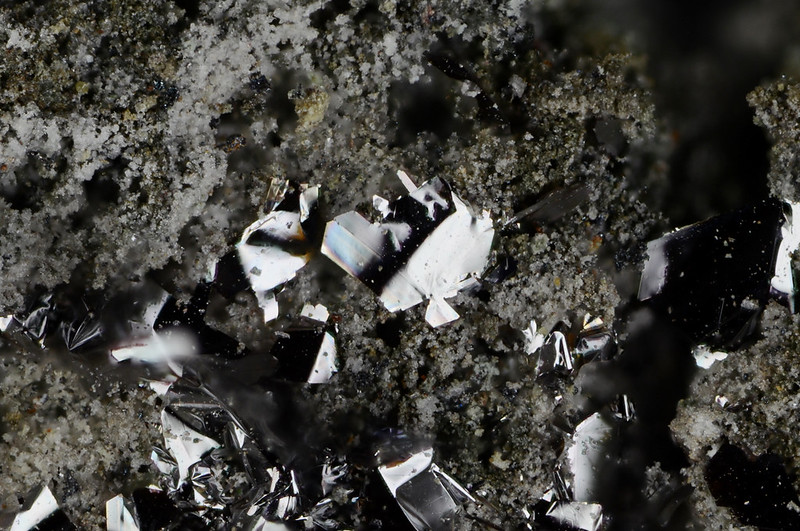

上に示した写真の標本は原産地笏洞鉱床からの標本と、岩手県宮古市からの標本となる。肉眼的に小藤石は認識できないが、薄片の光学顕微鏡観察で小藤石ははっきり認識できる。おもしろいことに粒は同一方向に並び、同時に消光する傾向がある。文章下に示した写真は東京大学総合博物館に保管されている標本であり、小藤石発見の後に北海道帝国大学紀要に記された論文にその図説が掲載されている[5]。

北海道帝国大学紀要に掲載された小藤石の標本 東京大学総合博物館所蔵標本

[1] 第一文献

[2] 第二文献

[3] 渡辺武男, 加藤昭 (1956) 岩手県宮古市根市ドロマイト鉱山の小藤石について. 地質学雑誌, 62, 394.

[4] 渡辺武男 (1958) ドロマイト接触帯スカルンに伴うマグネシウム硼酸塩鉱物の産状と共生について.鉱物学雑誌, 3,747-762.

[5] Watanabe T. (1942) Geology and Mineralization of the Suian District, Tyôsen (Korea) : The Geology of the Suian Gold Mining District (3rd Report). Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University. Ser. 4, Geology and mineralogy, 6, 205-303.

IMA No./year: 1950

IMA Status: Q(questionable)

模式標本:不明

状況:データ不足で存在が怪しまれている。

雲水峰石 / Uduminelite

Ca3Al8 (PO4)2O12·2H2O

模式地:福島縣石川郡小鹽江村埋平の東方、 雲水峰の東南山嘴(原文まま)

第一文献: 柴田秀賢(1950) 新鉱物雲水峰石,地質学雑誌, 56, 243.

第二文献: Fleischer M (1973) New mineral names. American Mineralogist, 58, 805-807.

「未入手」

東京文理科大学の柴田秀賢は福島県雲水峰のペグマタイトから新鉱物を見いだしたことを主張し、それを雲水峰石 / Udumineliteと名付けた。それは国際鉱物学連合が設立する以前の発見であった。国際鉱物学連合が成立した後にそれ以前の新鉱物は改めて承認・否定の判断が下されるのだが、雲水峰石はデータ不備がありながらも化学組成について新規性があったため、明確に否定とはならなかった。そのため現時点(2018年4月)ではオフィシャルリストにその名が掲載されている。一方でIMA Statusは「Q: questionable」となっており、その存在には疑問が抱かれている。雲水峰石を日本の新鉱物(その他)に分類し、文献を読んでみた。

文献上での初出は地質学雑誌であるが、内容は論文ではなく、学術講演会の要旨である。記述は簡潔で、雲水峰石についてはペグマタイト中に生じ、斜方晶系で[110]劈開を持つ淡青色針状結晶という記述が見て取れる。柴田は後に自らの著書でも雲水峰石に触れており、試料が少量のため詳しい鉱物学的検討ができなかった旨が記されている[2]。第二文献には雲水峰石について光学性が記されているが[3]、これは地質調査所が発行したIntroduction to Japanese Minerals中の記述を引用した内容である[4]。その中で雲水峰石は日本産新鉱物ではなく、「日本から最初に発見されたが疑問符が付けられた鉱物」に分類されている。

写真は掲載できなかった。個人として雲水峰石の標本は所有しておらず、近しい関係者のなかで所有している方もいなかった。一方でIntroduction to Japanese Mineralsには櫻井標本の雲水峰石の写真が掲載されているので、櫻井標本の現保管機関の国立科学博物館には雲水峰石標本が現存していると思われる。

[1] 第一文献

[2] 柴田秀賢 (1967) 日本岩石誌II, 深成岩(2) 花崗岩類, 朝倉書店, pp.377.

[3] 第二文献

[4] Shibata H. Uduminelite. In Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 126-127.

IMA No./year: 1957? (2012s.p.)

IMA Status: Rd(redefined)

模式標本: 設定なし

状況:日本産標本の研究で初めてこの名前が使用されたが、新種という発表ではなかった。

苦土リーベック閃石 / Magnesio-riebeckite

☐Na2(Mg3Fe3+2)Si8O22(OH)2

模式地: 記事執筆の2018年4月の時点でオフィシャルリスト上では「Japan」(徳島県眉山が想定されている可能性が非常に高い)

第一文献: Miyashiro A., Iwasaki M. (1957) Magnesioriebeckite in crystalline schists of Bizan in Sikoku, Japan. Journal of the Geological Society of Japan, 63, 698-703.

第二文献(2018年9月まで): Whittaker E.J.W. (1949) The structure of Bolivian Crocidolite. Acta Crystallographica, 2, 309-311.

第二文献(2018年9月から):[6]

苦土リーベック閃石は角閃石超族の一種で、2018年4月の時点で「Japan」が模式地としてオフィシャルリストに掲載されている。一方で日本産鉱物型録(国立科学博物館叢書)やIntroduction to Japanese Minerals(地質調査所)においても苦土リーベック閃石は日本産の新種として扱われていない。そのため苦土リーベック閃石を日本の新鉱物(その他)に分類することにし、調べた内容を記す。

リーベック閃石 / Riebeckiteは、ドイツ人探検家・鉱物学者・民俗学者のEmil Riebeck (1853-1885)にちなんで1888年に名付けられた角閃石であり[1]、端成分の化学組成は☐Na2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2と設定されている。そしてリーベック閃石に対してMg > Fe2+となる角閃石について、苦土(magnesio)という接頭語をつけて便宜的に呼ばれた角閃石が苦土リーベック閃石であって、実は苦土リーベック閃石は新種として命名・発表された経緯を持たない。それでも苦土リーベック閃石は世界各国から産出が知られるようになり、その名前は主に岩石記載で使用され、たとえば「苦土リーベック閃石曹長岩」というように岩石の特徴を示す目印のように使われる。そして初めて角閃石超族命名規約[2]が誕生したときに、苦土リーベック閃石は独立種の扱いを受けて現在に至っている。

それでは苦土リーベック閃石という「名前」はいつ誕生したのだろうか。その名前は1957年に出版された論文で初めて登場する[3,4]。東京大学の都城秋穂と徳島大学の岩崎正夫は徳島県眉山から採集された角閃石の特徴を報告し、それを「Magnesioriebeckite」と記した。また都城は同年に公表された東京大学理学部紀要でもMagnesioriebeckiteの名称を用いた[4]。二つの論文はお互いを引用してあり出版の前後関係はわからないが、1957年にMagnesioriebeckiteという名前が初めて使用された。この経緯からオフィシャルリストにおいて模式地が日本と設定してあることが推測される。

しかしながら鉱物はそれが初めて記載された産地を模式地とすることが通例である。1949年に出版された第二文献(2018年9月まで)はボリビア産の標本を扱い、名前こそCrocidoliteとしているが、その実体は苦土リーベック閃石である[5]。また最近になってイタリア産試料を用いた記載論文が出版された[6]。著者らは苦土リーベック閃石について初めての完全な鉱物学的記載であることを強調している。研究の順に習えば模式地はボリビア、名前の順であれば日本、より完璧な内容であればイタリアということになろうか。IMAオフィシャルリストでは2018年9月からはObertiら[6]の研究が第二文献として設定されることになったが、模式地は日本のまま据え置きとなっている。

最後に最新の命名規約での苦土リーベック閃石の立ち位置も解説する。最新の命名規約では「マグネシウムおよびアルミニウム優占種にルートネームを与える」ことになっている。これに従うとリーベック閃石というのは、今のルールではフェロフェリ藍閃石 / Ferro-ferri-glaucophane という名前になるべき角閃石であり、苦土リーベック閃石はフェリ藍閃石 / Ferri-glaucophaneという名前になるべきである。ところがこの命名規約は岩石学的にすでに重要な地位が確立されている種に関しては例外を設けており、リーベック閃石はその例外が適用され名前が残った。苦土の接頭語を付けることもやはり例外的な処置であり、結果的に苦土リーベック閃石の名前は誕生から今日まで生き残っている。ただし今の学名ではMagnesio-riebeckiteのように接頭語とルート名はハイフン”-”でつながれる。オフィシャルリストに掲載されている年代の2012s.p.というのはこの年に命名規約が成立した(出版された)という意味である。

一枚目の写真は徳島県眉山から採集された標本で、青色の板状~柱状結晶が片岩に埋もれている。二枚目の写真は新潟県糸魚川市金山から得られた標本で、奴奈川石や青海石を産する曹長石岩を母岩とする。ここでは青色の針状結晶集合体で産出する。

[1] Sauer A. (1888) Ueber Riebeckit, ein neues Glied der Hornblendegruppe, sowie über Neubildung von Albit in granitischen Orthoklasen, Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 40, 138-152.

[2] Leake B.E. (1978) Nomenclature of amphiboles. American Mineralogist, 63, 1023-1052.

[3] 第一文献

[4] Miyashiro A. (1957) The chemistry, optics, and genesis of the alkali-amphiboles, Journal of Faculty of Science, University of Tokyo, Section II, 11, 57-83.

[5] 第二文献

[6] Oberti R., Boiocchi M., Hawthorne F., Ciriotti M.E. (2017) Magnesio-riebeckite from the Varenche mine (Aosta Valley, Italy): crystal-chemical characterization of a grandfathered end-member. Mineralogical Magazine, 81, 1731-1437.

IMA No./year: 1960

IMA Status: Rejected

状況:現在は独立種を否定されているが、国立科学博物館が発行した型録などでは新鉱物という扱いで掲載されている。

中瀬鉱 / Nakaseite

Pb4Ag3CuSb12S24

産地:兵庫県 養父市 中瀬鉱山(旧・関宮町)

現時点で中瀬鉱はIMAのオフィシャルリストには掲載されていない。概要を示すと、中瀬鉱は1960年に新鉱物として論文で発表されたが1962年には名前が否定され、1989年頃にはその実体も既存種の混合ということが明らかとなった。そのため中瀬鉱は日本産の新鉱物という立場はおろか独立の種としても存在が否定されて久しいはずだが、2006年に国立科学博物館叢書として出版された日本産鉱物型録では日本産の新鉱物として扱われ、独立の種として名前が掲載されている。どういった学術的な裏付けがあるのか、中瀬鉱を日本の新鉱物(その他)に分類し学術文献をたどってみた。

兵庫県の中瀬鉱山から見いだされた鉱物は、1960年に東京大学の伊藤貞一と村岡久志によって新鉱物・中瀬鉱として論文で発表された[1]。中瀬鉱はアンドレ鉱(Andorite)と化学組成が非常に近いながらも対称性で違いが認められたため、伊藤らは独立の名前を与えていた。その一方でAmerican Mineralogist誌上で中瀬鉱を批評したFleischerは、中瀬鉱という独立の名前を与えることに賛同せず、アンドレ鉱-24(Andorite-XXIV)と呼ぶべきだと主張した[2]。

中瀬鉱が新鉱物として発表された1960年当時は、新鉱物の審査体制がまだ確立されていなかった。IMAが新鉱物について審査するようになったのは1962年のことで、それ以前に発表された新鉱物については再審議が行われ、採否は改めて宣言されることになった。1959-1960年の期間に発表された新鉱物に対する再審議の結果は、1962年にMineralogical Magazine誌で掲載されている[3]。審議の詳しい内容は記されていないが、中瀬鉱の名前は全会一致で否決されたことが記されている。注意したいのはここでは名前だけの抹消であり、鉱物自体の独立性についてはまだ否定されていない。1970年に発表された地質調査所発行のIntroduction to Japanese Mineralsにおいて中瀬鉱は「日本から最初に発見されたが疑問符が付けられた鉱物」に分類されている[4]。

中瀬鉱の独立性はアンドレ鉱との比較において行われる。アンドレ鉱は一つのAgPbSb3S6という化学組成であってもc軸が4.26Å×4および×6が知られ、それぞれがアンドレ鉱-4(Andorite-IV)およびアンドレ鉱-6(Andorite-VI)という別々の鉱物に分けられている。中瀬鉱については化学組成がPb4Ag3CuSb12S24と発表されたが、アンドレ鉱のように均すと(Ag,Cu)PbSb3S6と書ける。またアンドレ鉱-24と呼ぶべきだと批評されたように、c軸が102Å = 4.26Å×24とされる。この102Åという周期がひとまとまりであれば中瀬鉱の独立性は担保されるのだが、再検討の結果、中瀬鉱の結晶構造はアンドレ鉱-6を基本としてアンドレ鉱-4が混じって構成されていることが判明した[5]。中瀬鉱の独立性はこの時点で消滅しており新たな議論は見当たらない。以上の状況を総合的に判断すると、国立科学博物館が発行した型録[6]において中瀬鉱が新鉱物として掲載されていることは学術的な理由ではなく、ひとえに著者の心情的な配慮であろう。

2023年になるとポリタイプとポリモルフの命名におけるガイドラインが設けられ[7]、それに従ってアンドレ鉱の学名は改名となった。ラテン語で4および6を意味する接頭語が組み込まれ、今ではアンドレ鉱-4(Quatrandorite)およびアンドレ鉱-6(Senandorite)の対応となっている。

写真は中瀬鉱山から産した、いわゆる中瀬鉱の標本となる。中瀬鉱とは銅をわずかに含むアンドレ鉱-6のことであり、その内部にアンドレ鉱-4が混じことがあるが、それは透過型電子顕微鏡でないと判別できない。肉眼的な外見上の特徴としては黒~暗灰色で金属光沢を持ち、貝殻上の割口を示すことが典型。また産地の中瀬鉱山は「なかぜ」鉱山と読む。

[1] Ito T., Muraoka H. (1960) Nakaseite, an andorite-like new minera. Zeitschrift für Kristallographie, 113, 94-98.

[2] Fleischer M. (1960) New Mineral Names. American Mineralogist, 45, 1313-1317

[3] Mineralogical Magazine (1962) International Mineralogical Associiation: Commission on New Minerals and Mineral Names. Mineralogical Magazine, 33, 260-263.

[4] Nakaseite. in Introduction to Japanese Minerals, Geological Survey of Japan, 130-131.

[5] Moëlo Y., Makovicki E., Karup-Møller S. (1989) Sulfures complexes plombo-argentifères : minéralogie et cristallochimie de la séria andorite-fizèlyite (Pb,Mn,Fe,Cd,Sn)3-2x(Ag,Cu)x(Sb,Bi,As)2+x(S,Se)6. Documents de BRGM, 167. Éditions de BRGM, Orléans.

[6] 松原聰, 宮脇律郎 (2006)日本産鉱物型録. 国立科学博物館叢書, pp.152.

[7] Hatert F., Mills S.J., Pasero M., Miyawaki R., Bosi F. (2023) CNMNC guidelines for the nomenclature of polymorphs and polysomes. Mineralogical Magazine 87, 225-232.

IMA No./year: 1970-024

IMA Status: A (approved)

状況:オフィシャルリストに掲載されている文献から産地にたどり着かない。

ブセル石 / Buserite

Na4Mn14O27·21H2O (?)

模式地: 記事執筆の2018年11月の時点でオフィシャルリスト上では「Japan」(北海道湯の滝温泉が想定されている可能性が高い)

第一文献: Giovanoli R., Feitknecht W., Fischer F. (1971) Über oxidhydroxide des vierwertigen mangans mit schichtengitter. 3. Mitteilung: reduktion von mangan (III) – manganat (IV) mit zimtalkohol, Helvetica Chimica Acta, 54, 1112-1124.

第二文献: Burns R.G., Burns V.E., Stockman H.W. (1983) A review of the todorokite-buserite problem: implications to the mineralogy of marine manganese nodules. American Mineralogist 68, 972-980

「未入手」

ブセル石はこの記事を執筆している時点(2018年11月)でIMAのオフィシャルリスト状で有効な鉱物種として登録されており、模式地の項目には「Japan」が掲載されている。その一方で論拠となっている第一および第二文献をたどっても模式地が日本だという明確な記述が存在していない。そのためブセル石を日本の新鉱物(その他)に分類し、学術文献を探してみる。

ブセル石は第一文献によってW. Buserの名誉に対して命名された鉱物と紹介されるが[1]、第一文献には新鉱物が誕生した経緯は記述されてない。また第一文献は合成実験の内容であり、天然の記載はなく、その鉱物名が登場するのみとなっている[2]。そして第二文献は当時の新鉱物・鉱物・命名委員会の委員長であったM. Fleischerが個人的に言ったこととして「ブセル石はsmall majorityによって委員会で名前が採決された」と紹介している[3]。またブセル石のIMA no.は1970-024となっていることから1970年に承認されたと思われるが、その承認の事実を記した文献や記事は全く見つからない。例えば通常なら新鉱物はAmerican Mineralogist誌でレビューが行われるが、ブセル石についてはレビューが見当たらず、Handbook of Mineralogyにも掲載が無い。結果的にブセル石が承認された詳しい過程は学術文献からはたどることは出来なかった。

第二文献では太平洋海底に生じるマンガン団塊には轟石と共にブセル石が含まれることが引用されている[例えば4]。そして轟石とブセル石は類似の組成を持ちX線回折パターンも似ていたため、それまで区別は曖昧であった。第二文献はその区別を議論したのだが、「轟石とブセル石は同じではない」という消極的な結論にとどまっている。そして轟石については結晶構造解析が行われ現在までにその実体はほぼ明らかにされた[5]が、ブセル石については組成式が確定しておらず、アルカリ金属元素を含む含水マンガン酸化物という曖昧な組成が認識されているに留まっている。また構造についてもブセル石は10Åの回折線を特徴とする対称性をもつことのみが明白であって、詳細な構造は解かれてない。この状態でブセル石を有効な鉱物種として認めて良いものだろうか疑問に思う。それでも轟石がトンネル構造を持つことに対し、ブセル石はシート構造である可能性が言及されている[3]。

1989年に地質調査所の臼井朗らは小笠原諸島の海底からマンガン団塊を調査し、構成鉱物は轟石系列とブセル石系列鉱物であることを報告した[6]。続いて臼井・三田によって北海道足寄町にあるオンネトー湯の滝からブセル石の産出が報告された[7]。EDXによって定性的に元素分析が行われており、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、マンガン(Mn)が多く検出されているが、組成式はやはり提示されていない。一方でX線回折にて10Åの回折線を確認し、それを持ってブセル石を同定したという主張となっている。ブセル石の定義の曖昧さによる同定の不完全性を考慮から外すと、少なくとも調べた範囲ではこの論文が地上で産出するブセル石の最初の報告となる。こういった経緯からオフィシャルリスト上でブセル石の模式地に日本が表示されたのかもしれないが、違和感は残る。鉱物は最初に記載された産地を模式とすることが基本であり、そうなると本当の模式地は太平洋海底となる。

まとめると、ブセル石はアルカリ金属元素を含む含水マンガン酸化物で、構造についてはd=10Åに鋭い回折強度を持つことは確かで全体的に層構造かもしれないという鉱物である。この内容は鉱物を定義するにはきわめて弱い根拠と思えるが、IMAのオフィシャルリスト上では承認済みの鉱物として掲載されている。一方で第一文献からは天然の記載は確認できず、学術文献からはブセル石が承認されていることが追証できない。また産地についても模式地が日本と設定されていることについては違和感が強く残る。こういった状況においては、まずはブセル石の鉱物としての定義が確立されることが望ましい。そして研究が進んだ結果として北海道湯の滝温泉がブセル石の模式地となるのならそれは喜ばしいことだと思っている。

ブセル石の標本はその候補も含めて所有していないため写真は掲載できなかったが、論文を見る限りその外観は轟石やクリプトメレン石などいわゆる二酸化マンガン鉱に酷似していると思われる。

[1] Jeffries D.S., Stumm W. (1976) The metal-adsorption chemistry of buserite. The Canadian Mineralogist 14, 16-22

[2] 第一文献

[3] 第二文献

[4] Burns R.G., Burns V.M. (1977) The mineralogy and crystal chemistry of deep-sea manganese nodules, a polymetallic resource of the twenty-first century. Phhilosophical Transactions of the Royal Society A286, 283-301.

[5] Post J.E., Heaney P.J., Hanson J. (2003) Synchrotron X-ray diffraction study of the structure and dehydration behavior of todorokite. American Mineralogist, 88, 142-150.

[6] Usui A., Mellin T.A., Nohara M., Yuasa M. (1989) Structural stability of marine 10Å manganates from the ogasawara (Bonin) Arc: implication for low-temperature hydrothermal activity. Marine Geology, 86, 41-56.

[7] Usui A., Mita N. (1995) Geochemistry and mineralogy of a modern buserite deposit from a hot spring Hokkaido, Japan. Clays and Clay Minerals, 43, 116-127.

IMA No./year: 1970-026 (2010s.p.)

IMA Status: Rn (renamed)

状況:長らく日本産の新鉱物として認知されてきたが、燐灰石超族の命名規約の成立と共にアメリカ産の新鉱物という立場が再確認された。

水酸エレスタド石 / Hydroxylellestadite

Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH)

模式地:埼玉県 秩父市 秩父鉱山 道伸窪鉱床 → Crestmore, Riverside County, California, USA

第一文献: McConnell D. (1937) The substitution of SiO4- and SO4-groups for PO4-groups in the apatite structure; ellestadite, the end-member. American Mineralogist, 22, 977-986.

第二文献: Onac B.P., Effenberger H., Ettinger K., Panzaru S.C. (2006) Hydroxylellestadite from Cioclovina Cave (Romania): Microanalytical, structural, and vibrational spectroscopy data. American Mineralogist, 91, 1927-1931.

埼玉県秩父鉱山から産出した水酸エレスタド石は1970年に燐灰石超族の新鉱物として承認され [1]、日本産の新鉱物種として長らく認知されてきた。そして2010年になり燐灰石超族の命名規約が改められる際にこれまでの鉱物の洗い直しが行われた。水酸エレスタド石も再検討を受けた結果、アメリカ産の水酸エレスタド石に優先権が認められ、模式地は日本からアメリカへ変更された。このように水酸エレスタド石は燐灰石超族の命名規約の成立と共に日本産の新鉱物という立場は消えた。そのため水酸エレスタド石を日本の新鉱物(その他)へ分類し、その内容を検証してみることにする。

ミネソタ大学のMcConnellはカリフォルニアのCrestmoreから産出した燐灰石族の鉱物を分析し、SiO4とSO4を主成分とする新種としてエレスタド石(Ellestadite)を命名した[3]。名前はアメリカ人化学者のRueben B. Ellestad (1900-1993)に因んでいる。記載論文には分析値も掲載されており、元素の重さではなく量の卓越を比べるにはTable2-2をみることになる。そして水酸(OH)、フッ素(F)、塩素(Cl)について注目すると、水酸(OH)が最も卓越していることが確認できる。ただこの当時は水酸-フッ素-塩素で種を分ける判断ではなったと思われ、論文中では強調されていない。それでも論文を読む限りこのエレスタド石は現在の命名では水酸エレスタド石(Hydroxylellestadite)とされる鉱物に相当する。ではなぜ後に水酸エレスタド石が新鉱物として改めて日本から報告されることになったのだろうか。

住友金属鉱山の原田を筆頭とする研究グループは埼玉県秩父鉱山から産出した水酸エレスタド石を新鉱物として申請し、承認を受けた(IMA1970-026)。記載論文はAmerican Mineralogist誌に1971年に掲載されている[1]。論文の冒頭では過去の研究が紹介され、McConnellの報告したエレスタド石についてはその分析値も引用して掲載されているのだが、その説明としてCl > OH, Fと記述されている。この解釈に基づいて水酸エレスタド石は承認を受け、改めて記載されることになったのだろう。一方でOHが卓越していると読み取れるMcConnellのエレスタド石について、どうしてCl > OH, Fと解釈されたのかは不明である。それでも秩父鉱山からの水酸エレスタド石はMcConnellのよりも端成分に近いことは確かである。

水酸エレスタド石について二つの記載論文を比較してみたが、やはりMcConnell論文に水酸エレスタド石の優先権があることが確認できる。燐灰石超族の命名規約でも最初の記載はMcConnellであり、原田らについては名前を再定義したという扱いとなっている。第二文献では水酸エレスタド石の詳細な結晶構造が報告された[4]。また現時点でエレスタド石については、水酸エレスタド石、フッ素エレスタド石(Fluorellestadite)、塩素エレスタド石(Chlorellestadite)が知られている。

写真は秩父鉱山の道伸窪鉱床から得られた標本で、ベスブ石を伴う石灰岩に産出する。水酸エレスタド石は風化に伴って表面に石膏を吹きガサガサになるが、本来は淡紫色半透明でガラス光沢を示す。原田らの論文によると100kgの集合体で産出したとされる。

[1] Harada K., Nagashima K., Nakao K., Kato A. (1971) Hydroxylellestadite, a new apatite from Chichibu Mine, Saitama Prefecture, Japan. American Mineralogist, 56, 1507-1518

[2] Pasero M., Kampf A.R., Ferraris C., Pekov I.V., Rakovan J.R., White T.J. (2010) Nomenclature of the apatite supergroup minerals. European Journal of Mineralogy, 22, 163-179.

[3] 第一文献

[4] 第二文献

IMA No./year: 1973s.p.

IMA Status: G(grandfathered)

模式標本:不明

状況:オフィシャルリストで模式地が「Japan」だが理由不明であり、また苦土ジュルゴルド石という実体が文献上に存在していない。

苦土ジュルゴルド石 / Julgoldite-(Mg)

Ca2MgFe3+2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2O

模式地:記事執筆の2018年4月の時点でオフィシャルリスト上では「Japan」

第一文献:Passaglia E., Gottardi G. (1973) Crystal chemistry and nomenclature of pumpellyites and julgoldites, The Canadian Mineralogist, 12, 219-223.

第二文献:設定なし

「現時点で存在しない鉱物のため写真は無い」

苦土ジュルゴルド石はオフィシャルリストで模式地が「Japan」となっている。その理由を調べてみようと文献を当たるも、現時点でその理由が全く不明。そのため苦土ジュルゴルド石を日本の新鉱物(その他)に区分した。

第一文献はパンペリー石とジュルゴルド石の分け方と名前の付け方を決定したという内容である。簡単に説明すると、結晶学的なXとYという席のなかで、Y席についてアルミニウム(Al) > 三価鉄(Fe3+)についてはパンペリー石、その逆のFe3+ > Alについてはジュルゴルド石というルート名にしましょう、そしてX席に入るマグネシウム(Mg)、二価鉄(Fe2+)、アルミニウム(Al)はルートネームの後ろにサフィックスで付けましょうという内容である。苦土ジュルゴルド石の学名はJulgoldite-(Mg)で、その意味はX=MgかつY=Fe3+である。化学組成をすべて書くとCa2MgFe3+2(Si2O7)(SiO4)(OH)2·H2Oとなる。この論文が出版された1973年がオフィシャルリストに掲示されている年代となっている。

第一文献には18カ所からの分析データが掲載されている。そのうち7カ所が日本であるが、すべて(苦土・アルミニウム)パンペリー石である。また全体を見てもX=MgかつY=Fe3+となる分析値は掲載されていない。つまり苦土ジュルゴルド石に該当する分析データは存在しておらず、そうなると苦土ジュルゴルド石については「あらかじめ組成式を設定したので将来的に見つかったらその名前にしましょう」という約束事にすぎない。そして現時点(2018年5月)において、世界的にも苦土ジュルゴルド石に該当する鉱物が産出した記録は皆無である。

鉱物に関しては割と信頼性のあるMindat.orgというサイトを参照すると、苦土ジュルゴルド石の模式地は三重県鳥羽市菅島と書いてある。しかしその引用はやはり第一文献になっている。そのため再び第一文献を熟読したがどんなに読んでもそんなことは全く書いていない。もはやオフィシャルリストが誤っているとしか考えられない。

苦土ジュルゴルド石は現時点で名前だけの存在にすぎず、現物は実在しないため入手は不可能である。写真などあるはずもない。

IMA No./year: 1982

IMA Status: –

状況:命名規約の成立により独立種を取り消され、既存鉱物のポリタイプとなった。

南石 / Minamiite → 南石 / Natroalunite-2c

(Na,Ca,K)Al3(SO4)2(OH)6

模式地:群馬県嬬恋村奥万座殺生沢

原著:Ossaka J., Hirabahashi J.-I., Okada K., Kobayashi R., Hayashi T. (1982): Crystal structure of minamiite, a new mineral of the alunite group. American Mineralogist、 67、 114-119

南石は東京工業大学の小坂丈予らによって発見された鉱物で、小坂の恩師である東京帝国大学の南英一(1899-1977)にちなんで命名された。小坂は南石を発見した功績で1982年に櫻井賞(第21号メダル)を受賞している。また、小坂は鳥居鉄也と共に南極石(Antarcticite: CaCl2·6H2O)を発見したことでも知られる。そして南石の発表から約30年後の2010年、南石が属する明礬石超族の命名規約が成立した。しかし、その命名規約の要約に南石の抹消が真っ先に記されているように、命名規約の成立によって南石は独立種の立場を失ってしまった。一方で、こうした措置は小坂らの研究内容に不備があったからではない。鉱物種の定義が厳格化されたことに関連した措置である。

昭和36年(1961年)に上智大学に理工学部が設置された際、東京大学地震研究所から南英一が教授職で招聘され、草津白根山の地球化学的研究が始まっている。そして、小坂は地震研究所から東京工業大学へ席を移したばかりであったが、上智大学の非常勤講師として南と共に草津白根山の地球化学的研究の現地調査や研究指導を行っていた。南が生前の1972年に、小坂は草津白根山地域から未知の鉱物が見いだされたことを報告した[1]。その未詳鉱物は明礬石に関連した組成を有するもののc軸長が明礬石(17Å)の約2倍を示しており、この当時は「c軸長がn倍異なる」ことが鉱物種を分けることのできる大きな差として認識されていた。そして、南が亡くなった後にこの未詳鉱物は南石の名を授けられて1982年に承認された。

南石は永らく独立種の立場にあったが、その間に鉱物の定義は徐々に厳格となっていき、1998年には種の基準についてガイドラインが設定された[2]。要点は「元素の相対的な位置関係が同じであるとき、対称性が異なっても別種と扱わない」である。このようにガイドラインが設けられたものの、これは既存鉱物が整理される段階、例えば命名規約の成立のタイミングで改めて適用されることが多く、南石の場合はそのタイミングが2010年だった[3]。

南石のc軸長が通常の2倍となる理由はおそらくはカルシウム(Ca)のせいであろう。例えばフーアン石(Huangite: Ca0.5Al3(SO4)2(OH)6)もc軸長が2倍である。しかし、南石は組成的にはソーダ明礬石(NaAl3(SO4)2(OH)6)に範囲に収まる。そうなると、ソーダ明礬石との違いはc軸長が2倍というだけで、本質的な結晶構造(元素の相対的な位置関係)は同じである。すなわち1998年ガイドラインに従うと別種とならない。そのためにc軸長が2倍という特徴は亜種(ポリタイプ)として表現され、南石の正式名称はNatroalunite-2cと表記されることになった。ただ、この事情を理解していれば、和名として南石を用いることに問題はないと感じている。

群馬県万座温泉の源泉地帯にあたる殺生沢において、南石は熱水により強変質した安山岩に産出し、空隙には無色から白色で爪のような形状の結晶とその群晶が見られる。

[1] 小坂丈予(1972)草津白根山周辺における火山性鉱物の2〜3の生成状況について. 日本鉱物科学会年会講演要旨集, P54.

[2] Nickel E.H., Grice J.D. (1998) The IMA commission on new minerals and mineral names: procedures and guidelines on mineral nomenclature, 1998. The Canadian Mineralogist, 36, 913-926.

[3] Bayliss P., Kolitsch U., Nickel E.H., Pring A. (2010) Alunite supergroup: recommended nomenclature. Mineralogical Magazine, 74, 919-927.

MA No./year: 1985-005

IMA Status: A (approved)

状況:領土問題、人工物の可能性

釣魚島石 / diaoyudaoite

NaAl11O17

模式地:Okinawa Trough, near Diaoyudao Island, a few km northeast of Taiwan(沖縄県石垣市登野城尖閣魚釣島)

第一文献:Shen S., Chen L., Li A., Dong T., Huang Q., Xu W. (1986) Diaoyudaoite – a new mineral, Acta Mineralogica Sinica, 6, 224-227.

第二文献:Zhu N., Guo F., Li Y., Shen S., Chen L., Li A. (1992) Study on crystal structure of diaoyudaoite (in Chinese). Huaxue Xuebao, 50, 527-532.

「未入手」

釣魚島石はさまざまな問題がある鉱物である。ざっくり言うと産地の帰属と人工物の疑惑である。産地は尖閣諸島の魚釣島付近の海底にあるが、「魚釣島」の領有権が国際問題となっている。とりあえずは日本が1895年から領有し現在も実効支配もしているが、1970年代から中国と台湾が領有権を主張しだし、中華圏は「釣魚島(Diaoyudao)」の名称を使用している。そして、1985年に中華圏の言うところの釣魚島近海の海洋底でみつかった新鉱物に魚釣島石(Diaoyudaoite)の名前を与え、さらに模式産地の国名について台湾のみを指定している。それを行った筆頭著者は中国人で、模式標本も台湾ではなく北京にあるということで、各所に問題をばらまいている感じがしてしまうが、これらはまあ政治的な事情なので科学的にはある意味でどうでもいい。科学的に大きな問題になりそうなのは釣魚島石がものすごく人工物くさいという点である。

釣魚島石の産地は海底で、水深約1500mの海底泥をすくったものの中に含まれていたと記されている。そう、泥・・。岩石から直接得られた試料ではないので、天然かどうかの判定は慎重になりたいものだが、かなり危うい判断をしている。釣魚島石には自然クロム(Chromium: Cr)が包有物として見つかっており、それだけを根拠に釣魚島石はマグマ起源(どういう組成のマグマかは記されていない)という主張が展開された。自然クロムは超苦鉄質岩かそこからこぼれて堆積した砂鉱で見つかることがあるが、超苦鉄質岩や砂鉱から釣魚島石が見つかった例は一つもない。また論文に記されているほかの鉱物は普通角閃石、ドロマイト、白雲母、緑泥石、黒雲母であり、これらは超苦鉄質岩にはほとんど含まれない鉱物である。そもそもこの辺りに超苦鉄質岩の分布は知られていない。つまり釣魚島石および包有されている自然クロムは全体としてはきわめて異質な存在と言えよう。

釣魚島石の化学組成はNaAl11O17であり、これは通称でβアルミナと呼ばれる物質に相当する[1]。そしてこの物質が一般にどうやって得られるかというと、それはクロム精錬の際の副産物として生成する[2]。例えばCr2O3+11Al + NaNO3+5.5O2→ 2Cr + NaAl11O17+0.5N2という反応で生成され、NaAl11O17(= 釣魚島石)はゴミなので某国では一切の遠慮なく廃棄される。それが海流に乗ってどんぶらこ、というのはありえそうなシナリオと感じられる。こうした事情から、1996年には釣魚島石は産廃か?という趣旨の学会発表がなされた[4]。1998年にはこの説が論文として発表された[4]。

釣魚島石は世界をみわたすといくつかの地域で発見されているが、そのことごとくがスラグ(廃棄物)の中からであり、クロム製錬所に近い場所というまさにそれなというピンポイント案件も含まれている[5]。わりと最近にはイスラエル北部のカルメル山の上部白亜紀火砕岩のバルク岩石から分離されたコランダム中から釣魚島石が見つかったという報告がある[6,7]。しかし、このコランダムもまた岩石から直接得られたことがなく、重鉱物を分離する過程で何故か得られるものであり、天然の確証がこれまで得られていない。このコランダムが人為起源であるという証拠はいくつも挙げられており[8,9]、ごくごく最近にも人工物であるという証拠が示された[10]。すなわちコランダムに含まれる釣魚島石もまた人為起源であり、これまでに天然の釣魚島石が発見された例は一つもないことになる。もはや釣魚島石は鉱物とは言えない。

一方で釣魚島石を抹消するのは実は容易ではない。鉱物の抹消の提案は新鉱物の申請と同じく審査を受ける必要がある。そして抹消を提案するにあたっては模式標本を調べなおして人工物であるという確かなデータを揃えなくてはならないが、模式標本にアクセスできないならそれは叶わない。

[1] Felsche J. (1967) Zur kristallstruktur von β-aluminiumoxid. Naturwissenschaften, 54, 612-613.

[2] Sorokina E.S., Iospa A.V. (2012) Slags as a new type of mineral resource: special features of technogenic ruby and diaoyudaoite of wastes from Cr-V production, European Mineralogical Conference, Vol. 1, EMC2012-733, 2012.

[3] 清水正明, 島崎英彦, Ying Y., Jinchu Z., Shouxi H. (1996) diaoyudaoiteは産業廃棄物か?. 三鉱学会連合学術講演会講演要旨集, p154.

[4] Ying Y., Zhongyue S., Shimizu M., Shimazaki H.: Comparison between metallurgical byproduct beta-NaAl11O17 and diaoyudaoite and discussion on the possible source of diaoyudaoite, Kuangwu Xuebao, 18, 97–100, 1998 (in Chinese).

[5] https://www.mindat.org/min-1283.html

[6] Griffin W.L., Gain S.E.M., Saunders M., Cámara F., Bindi L., Spartà D., Toledo V., O’Reilly S.Y.: Cr2O3 in Corundum: Ultra-high contents under reducing conditions, American Mineralogist, 106, 1420-1437.

[7] Griffin W. ., Gain S.E.M., Cámara F., Bindi L., Shaw J., Alard O., Saunders M., Huang J.-X., Toledo V., O’Reilly S.Y.: Extreme reduction: Mantle-derived oxide xenoliths from a hydrogen-rich environment, Lithos, 358–359, 105404.

[8] Litasov K.D., Kagi H., Bekker T.B. (2019) Enigmatic superreduced phases in corundum from natural rocks: possible contamination from artificial abrasive materials or metallurgical slags, Lithos, 340–341, 181–190, 2019

[9] Ballhaus C., Helmy H.M., Fonseca R.O.C., Wirth R., Schreiber A., Jöns N. (2021) Ultra-reduced phases in ophiolites cannot come from Earth’s mantle. American Mineralogist, 106, 1053-1063.

[10] Galuskin E., Galsukina I. (inpress) Evidence of the anthropogenic origin of the “Carmel sapphire” with enigmatic super-reduced minerals. Mineralogical Magazine.

IMA No./year: 1996

IMA Status: –

状況: データは新種の可能性を強く示唆するも未承認

フッ素ソーダローメ石 / Fluornatroroméite

(Na,Ca)2Sb2(O,OH)6F

模式地:福島県 いわき市 御斎所鉱山

Matsubara et al. (1996, Mineralogical Journal, 18, 155-160)で記載されたローメ石は新しいパイロクロア命名規約に従うと新鉱物に相当するというもの。松原さん自身がそれを話して回ってはいるが、オフィシャルリストにフッ素ソーダローメ石は登録されていない。IMAに対して改めて新鉱物申請書を提出する必要があるのかも知れない。

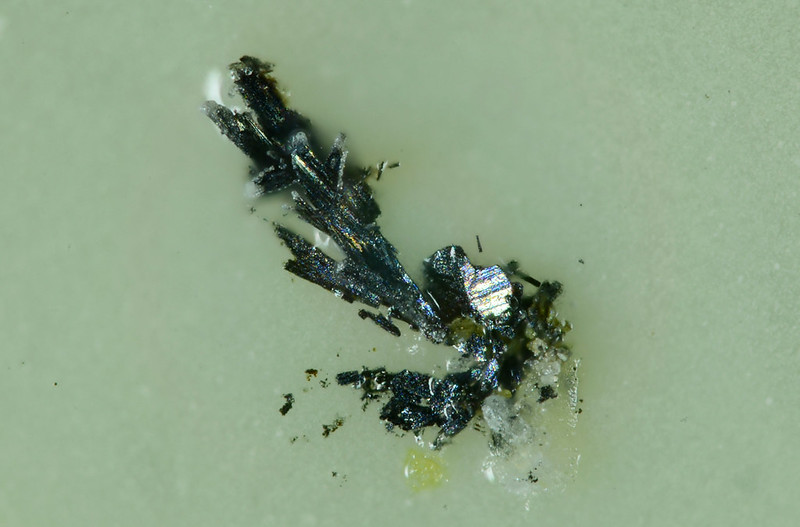

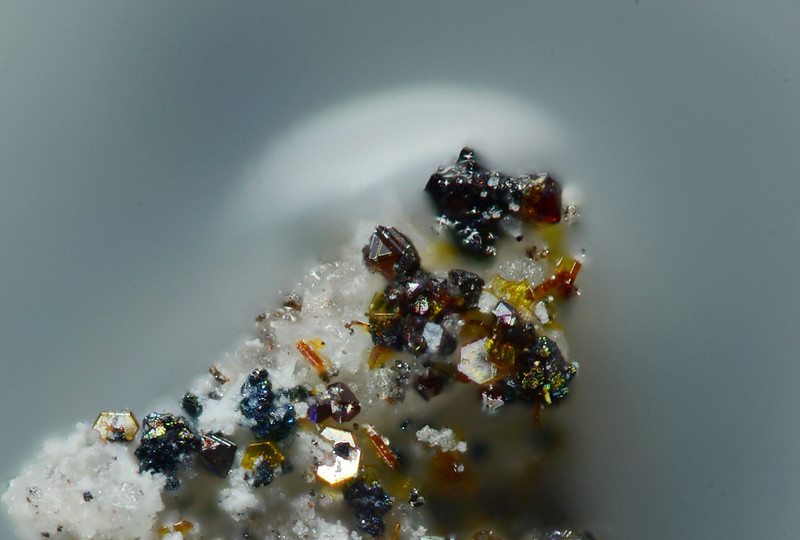

写真の標本は御斎所のいわゆるローメ石とされる標本になる。見た目で黒っぽい結晶(写真上)と透明感のあるブラウン色の結晶(写真下)がある。

No. 11

IMA No./year: 1999-004a

IMA Status: A (approved)

状況: 領土問題

レニウム鉱 / Rheniite

ReS2

模式地:Kudriavy volcano (Kudryavyi), Iturup Island, Kuril Islands, Sakhalinskaya Oblast’, Far-Eastern Region, Russia

原著:Znamensky V.S., Korzhinsky M.A., Steinberg G.S., Tkachenko S.I., Yakushev A.I., Laputina I.P., Bryzgalov I.A., Samotoin N.D., Magazina L.O., Kuzmina O.V., Organova N.I., Rassulov V.A., Chaplygin I.V. (2005) Rheniite, ReS2, the natural rhenium disulfide from fumaroles of Kudryavy volcano, lturup Isl., Kurily Islands, Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 134, 32-40.

ただし最初の発見は1994年:Korzhinsky M.A., Tkachenko S.I., Shmulovich K.I., Taran Y.A., Steinberg G.S. (1994) Discovery of a pure rhenium mineral at Kudriavy volcano. Nature, 369, 51-52.

模式地標本 IMAにはロシア産として登録されている。日本で言うところの択捉島の茂世路岳。

IMA No./year: 2000-025

IMA Status: A (approved)

状況: 原著に日本産の記載が無い。

ストロンチウムトムソン沸石 / Thomsonite-Sr

NaSr2Al5Si5O20·6-7H2O

原著:Pekov I.V., Lovskaya E.V., Turchkova A.G., Chukanov N.V., Zadov A.E., Rastsvetaeva R.K., Kononkova N.N. (2001) Thomsonite-Sr (Sr,Ca)2Na[Al2Si5O20]·6–7H2O, a new zeolite mineral from Khibiny Massif (Kola Peninsula) and thomsonite-Ca—thomsonite-Sr an isomorphous series. Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva, 130, 46-55.

模式地:オフィシャルリストでは「Japan」だが原著にその記載は無い。

Rasvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast’, Northern Region, Russia

原著では産地がRasvumchorr Mt, Khibiny Massif (Kola Peninsula), Russiaとなっており、写真の標本はその産地のモノ。オフィシャルリストでは模式地が「Japan」になっており、これはもしかしたら宮島ら(1999, 日本鉱物学会1999年年会講演, p93)の報告がもとになっているのかもしれない。日本では糸魚川・青海地域産ヒスイから見いだされている。

IMA No./year: 2003-011

IMA Status: A (approved)

状況: 領土問題

クドリャブ鉱/ Kudriavite

(Cd,Pb)Bi2S4

模式地:Kudriavy volcano (Kudryavyi), Iturup Island, Kuril Islands, Sakhalinskaya Oblast’, Far-Eastern Region, Russia

原著:Chaplygin I.V., Mozgova N.N., Magazina L.O., Kuznetsova O.Y., Safonov Y.G., Bryzgalov I.A., Makovicky E., Balić-Žunić T. (2005) Kudriavite, (Cd,Pb)Bi2S4, a new mineral species from Kudriavy volcano, Iturup Island, Kurile arc, Russia, The Canadian Mineralogist, 43, 695-701.

模式地標本 IMAではロシア産として登録されている。日本で言うところの択捉島の茂世路岳。分離結晶の標本。

クドリャブ鉱 / Kudriavite

(Cd,Pb)Bi2S4

Mutnovsky Mountain, Kamchatka, Russia

IMA No./year: 2003-042

IMA Status: A (approved)

状況: 領土問題

アブラモフ鉱 / Abramovite

Pb2SnInBiS7

模式地:Kudriavy volcano (Kudryavyi), Iturup Island, Kuril Islands, Sakhalinskaya Oblast’, Far-Eastern Region, Russia

原著:Yudovakaya M.A., Trybkin N.V., Koporulina E.V., Belakovsky D.I., Mokhov A.V., Kuznetsova M.V., Golovanova T.I. (2007) Abramovite, Pb2SnInBiS7 – the new mineral from fumaroles of Kudryavy Volcano (Kurily Islands), Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva, 136, 45-51.

模式地標本 IMAではロシア産として登録されている。日本で言うところの択捉島の茂世路岳。分離結晶の標本。

IMA No./year: 2006-016

IMA Status: A (approved)

状況: 領土問題

カドモインド鉱 / Cadmoindite

CdIn2S4

模式地:Kudriavy volcano (Kudryavyi), Iturup Island, Kuril Islands, Sakhalinskaya Oblast’, Far-Eastern Region, Russia

原著:Chaplygin I.V., Mozgova N.N., Bryzgalov I.A., Mokhov A.V. (2004) Cadmoindite, CdIn2S4, a new mineral from Kudriavy volcano, Iturup isle, Kurily islands, Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva, 133, 21-27.

模式地標本 ブラウン色八面体が本鉱、黄色六角板状はウルツ鉱、黒は本鉱と黄鉄鉱の混じりもの。IMAではロシア産として登録されている。日本で言うところの択捉島の茂世路岳。

IMA No./year: 2014-026

IMA Status: A (approved)

状況: 領土問題

ジナメンスキー鉱 / Znamenskyite

Pb4In2Bi4S13

模式地:Kudriavy volcano (Kudryavyi), Iturup Island, Kuril Islands, Sakhalinskaya Oblast’, Far-Eastern Region, Russia

the early publication::Chaplygin, I.V., Mozgova, N.N., Bryzgalov, I.A. Belakovsky, D.I., Pervukhina, N.V., Borisov, S.V. and Magarill, S.A. (2014) Znamenskyite, IMA 2014-026, Mineralogical Magazine, 78, 797-804.

模式地標本 レニウム鉱を筆頭で記載したZnamensky V.S.に因む。IMAではロシア産として登録されている。日本で言うところの択捉島の茂世路岳。

IMA No./year: 1974-049(2018年9月まで)

IMA Status: Discredited(2018年9月から)

状況:長らく日本産の新鉱物として認知されてきたが、スピネル超族の命名規約の成立によって独立種を抹消された。今後はヤコブス鉱Q / jacobsite-Qという亜種名で呼ばれる鉱物

磐城鉱 / Iwakiite → ヤコブス鉱Q / jacobsite-Q

Mn2+Fe3+2O4

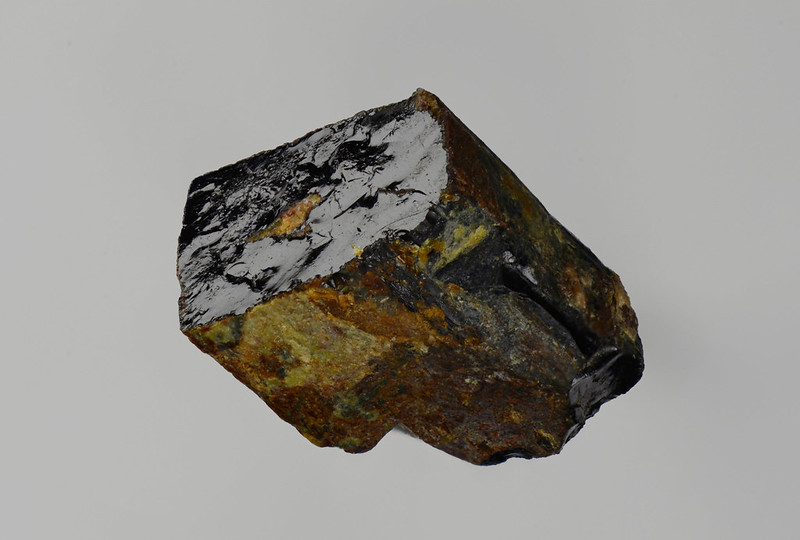

産地:福島県 いわき市 御斎所鉱山

御斎所鉱山産の標本 緑色を帯びた黒色小粒集合体部分が相当する。

ヤコブス鉱と磐城鉱はMn2+Fe3+2O4を端成分組成とするが、ヤコブス鉱が立方晶系であるのに対し磐城鉱は正方晶系を示す。その違いから1974年に磐城鉱は新種として認められ、そこから長らく日本産の新種という立場で認識されてきた。ところが2018年になってスピネル超族の命名規約の成立に伴い、磐城鉱はヤコブス鉱と同じ鉱物という取り扱いを受けて独立種の立場を失った。そのため磐城鉱を日本の新鉱物(その他)へ分類し、その理由を検証してみる。

磐城鉱は国立科学博物館の松原聰らによって福島県御斎所鉱山から新鉱物として記載されている[1]。松原らはマンガン鉱石中に緑黒色の集合体でフェライト磁石が強く反応する鉱物を見いだした。このような特徴は経験的にヤコブス鉱と判断されるが、磁石の反応が強すぎることと具体的な産状が経験則から外れていた。ヤコブス鉱は石英と共存することはないが、その緑黒色鉱物は石英と共存しており明らかに異質であることを思わせる。そしてX線回折において、立方晶系のヤコブス鉱に類似しながらもいくつかの回折ピークが分離しているという結果が得られた。さらに検討が行われ、この未知鉱物は正方晶系であることが判明する。

続いて行われた詳細な分析の結果、御斎所鉱山の未知鉱物についてMn2+(Fe3+,Mn3+)2O4という結果が得られた。Fe3+ > Mn3+であることをを強調して端成分を考えると、Mn2+Fe3+2O4となり、これはヤコブス鉱の端成分と共通である。その一方で対称性については立方晶のヤコブス鉱に対し、正方晶の未知鉱物という立ち位置で区別することが可能であった。そしてこの未知鉱物には発見地の古称である「磐城」に因んだ磐城鉱(iwakiite)という名前が与えられて、新鉱物として承認された。松原は磐城鉱を発見した業績について日本鉱物学会から1980年に櫻井賞(第17号メダル)を受賞している。1988年には結晶構造の詳細が明らかとなった[2]。

Table 1. 磐城鉱と関連鉱物の比較

| 鉱物名(IMA no.) | 端成分化学組成 | 対称性 |

| 磐城鉱(1974-049) | Mn2+Fe3+2O4 | 正方晶系 |

| ヤコブス鉱(1896) | Mn2+Fe3+2O4 | 立方晶系 |

| ハウスマン鉱(1828) | Mn2+Mn3+2O4 | 正方晶系 |

磐城鉱はヤコブス鉱およびハウスマン鉱と端成分化学組成と対称性について関連があり、長らく上のTable1に示した位置づけでそれぞれが独立の鉱物として扱われてきた。ただし端成化学分組成だけをみると磐城鉱とヤコブス鉱は区別できず、対称性の違いがこれらを分けている。そしてスピネル超族の命名規約が誕生した際に、対称性で種を分けることの原則が改めて重要視されることになる[3]。

鉱物の「種」はひとつの「単位」であって、それは「化学組成」と「結晶構造」を使用して分けられる。そして結晶構造については「元素の相対的な位置関係が同じであるとき、対称性が異なっても別種と扱わない」という原則が1998年に設定されている[4]。これ以降はすべての鉱物へこの原則が適用されるのだが、即座に洗い直しが行われるのではなく、命名規約の成立などなんらかのアクションがあった際に改めてこの原則が適用されることが多い。

磐城鉱は一般式に示されたように三価マンガン(Mn3+)を含むことが特徴的だが、その端成分はヤコブス鉱と同じとなる。そしてこれまでは正方晶系の磐城鉱と立方晶系のヤコブス鉱で分けて認識されていたが、結晶構造として中身に注目してみると実は元素の相対的な位置関係は同じである。そうなると原則的には磐城鉱とヤコブス鉱は種としては同じという判断が下された。そして磐城鉱が1974年に見いだされた鉱物であるのに対し、ヤコブス鉱は1896年には命名されていた古典的な鉱物である。そのことから種と名前の優先権もヤコブス鉱が所有することになり、磐城鉱の名前と独立種としての立場は抹消となった[3]。オフィシャルリストでは2018年9月以降は磐城鉱の名前は消えている。

今後はヤコブス鉱については立方晶系と正方晶系の二種類の対称性が存在することになる。しかしながらその正方晶系のヤコブス鉱については、含まれる三価マンガン(Mn3+)のヤンテーラ効果に起因した歪みに過ぎないと解釈されている。そして、このような正方晶系に歪んだヤコブス鉱、つまりはかつての磐城鉱ついては、今後はヤコブス鉱Q(jacobsite-Q)という亜種名でその実体を表現することが決められた[3]。ただし亜種名はオフィシャルリストには掲載されない。

写真は福島県御斎所鉱山から得られた磐城鉱の標本となる。わずかに緑色を帯びた微小な黒色粒状の鉱物で、この産地ではそれらが集合した産状がよく見られる。写真中では光を反射している部分が磐城鉱に相当する。おそらく典型的な産状で、ケイ酸分の多い鉱物として知られるブラウン鉱(黒色緻密部)と共生している。

[1] Matsubara S., Kato A., Nagashima K. (1979) Iwakiite, Mn2+(Fe3+,Mn3+)2O4, a new tetragonal spinelloid mineral from the Gozaisho mine, Fukushima Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 9, 383-391

[2] Jarosch D. (1988) Crystal structure of iwakiite. Zeitschrift für Kristallographie, 185, 605.

[3] Bosi F., Biagioni C., Pasero M. (in press) Nomenclature and classification of the spinel supergroup. European Journal of Mineralogy.

[4] Nickel E.H., Grice J.D. (1998) The IMA commission on new minerals and mineral names: procedures and guidelines on mineral nomenclature, 1998. The Canadian Mineralogist, 36, 913-926.

一覧へ戻る

_

IMA No./year: 1922

IMA Status: G(grandfathered) → Q(questionable) (2023年から)

模式標本:不明

状況:長らく日本産の新鉱物として認知されてきたが、コルンブ石超族の成立と同時にQ(questionable)の立場へと追いやられた(2023年から)。

石川石 / Ishikawaite

(U,Fe,Y)NbO4 (オフィシャルリスト)

U4+Fe2+Nb2O8 (文献[6])

模式地:福島県石川町外牧観音山・大橋川(旧:磐城國)

第一文献:柴田 雄次, 木村 健二郎 (1922) 磐城石川産一新鑛物(石川石 研究補遺). 日本化學會誌,43, 648-649.

第二文献:Hanson S.L., Simmons W.B., Falster A.U., Foord E.E., Lichte F.E. (1999) Proposed nomenclature for samarskite-group minerals: new data on ishikawaite and calciosamarskite. Mineralogical Magazine, 63, 27-36.

石川石は帝国大学(現:東京大学)の柴田雄次と木村健二郎によって1922年(大正11年)に磐城国(現:福島県)の石川町から報告された新鉱物で、模式地は石川町外牧観音山および大橋川に設定されている。観音山の石川石はペグマタイト中から、大橋川のものは砂鉱から得られたとされる。当初は結晶外形が不定形で測角できるほどの標本では無かったため化学組成だけが先に報告されており[1]、ウランの含有量が顕著なことから新鉱物であることが期待されつつもそのときはあくまで予報にとどまっていた。その後に新たな標本を得てその結晶外形の新規性から新鉱物であることが明らかとなった[2]。原著論文には名前を決める際には神保小虎に相談し、小虎の勧めで産地の名前を取って「石川石」とすることが決まった。1923年にはAmerican Mineralogist誌に日本産の新鉱物として紹介されている[3]。現時点で石川石は最も古い日本産新鉱物となっている。記載論文の著者の一人・木村健二郎は後に木村石(Kimuraite)として鉱物にその名を残すことになる。

石川石は化学組成と結晶外形からサマルスキー石との関連が永らく議論されてきたものの、結晶構造は具体的に明らかにならなかった。その背景にはウランやトリウムを多量に含む初生の鉱物はメタミクト(非晶質)で産出しそのままでは構造データが取得できないという問題があり、確証が得られなかったと思われる。そして1999年になって石川石の再記載の論文が登場する[4]。Hansonら[4]は石川石とカルシオサマルスキー石を確たるものにしようと、タイプ標本を手に入れて近代的な手法(EPMA分析とXRD測定)で化学組成と格子定数(加熱後)の測定を行った。そして石川石はサマルスキー石族のウラン卓越体であるという主張が再確認され、理想化学組成が(U,Fe,Y)NbO4に設定された。その結果を受けて石川石は新鉱物として改めて紹介されている[5]。

1999年以降に石川石の独立種としての立場は明確となったと言えるが、サマルスキー石族はいずれも結晶構造が明らかでないという本質的な問題もまだ残っていた。それもあって、その当時に示された石川石の理想化学組成((U,Fe,Y)NbO4)は陽イオンと陰イオンの電荷バランスが整合していない。そして2019年になりようやくサマルスキー石族の結晶構造が判明した。その結果としてサマルスキー石族はAMB2O8を基本組成とし、石川石についてはU4+Fe2+Nb2O8が理想化学式となることが明記されている[6]。これは2018年に新鉱物として承認されたエーケベルグ石(ekebergite, ideally ThFe2+Nb2O8)からみて、トリウム(Th)をウランに置換した組成に相当する。ただし、2021年1月の時点でオフィシャルリストに掲載されている化学組成は古いままとなっていた。

そして、2023年。サマルスキー石族を下位分類に含むコルンブ石超族の命名規約が成立し、論文が出版された[7]。コルンブ石超族は5つの族と、グループ化されていない1種を含み、過去のデータも見直されている。その結果、イッテルビウムサマルスキー石(samarskite-(Yb))、石川石、灰サマルスキー石(calciosamarskite)の3種については構造的なデータが不足している点が指摘され、「サマルスキー石族の暫定的なメンバー」に分類された。その結果を受けて石川石のIMA Statusも更新され、GからQへ格下げとなってしまった。そのため、ここでの取り扱いも「その他」のほうへ移動することとした。

写真の標本は和久のペグマタイトから得られたとされる。分析では化学式にあるとおりウランが卓越するニオブ酸塩であることは確認できたが、メタミクトの影響から合計重量%は理想より低かった。また石川石の外形は板状であることが知られ、写真の標本も四角柱状から厚みのある板状となっている。

[1] 柴田 雄次, 木村 健二郎 (1922) 東洋産含稀元素鑛石の化學的研究(其四) 磐城石川産サマルスキー石及び一新鑛物に就て(豫報). 日本化學會誌,43, 301-312.

[2] 第一文献

[3] Wherry E.T. (1923) New minerals: new species. American Mineralogist, 8, 230-231.

[4] 第二文献

[5] Jambor J.L., Roberts A.C. (1999) New mineral names. American Mineralogist, 84, 1464-1468.

[6] Britvin S.N., Pekov I.V., Krzhizhanovskay M.G., Agakhanov A.A., Ternes B., Schüller W., Chukanov N.V. (2019) Redefinition and crystal chemistry of samarskite-(Y), YFe3+Nb2O8: cation-ordered niobate structurally related to layered double tungstates. Physics and Chemistry of Minerals, 46, 727-741.

[7] Chukanov N., Pasero M., Aksenov S.M., Britvin S.N., Zubkova N.V., Yike L., Witzke T. (2023) Columbite supergroup of minerals: nomenclature and classification. Mineralogical Magazine, 87, 18-33.

謝辞

日本の新鉱物に関して、以下の方々から貴重な標本を恵与して頂きました。

この場を借りて御礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。

(敬称略) 足立富男、石橋隆、今井裕之、稲葉幸郎、大西政之、Anatoly Kasatkin、小林寿宣、Roy Kristiansen、 久野武、豊遙秋、松林康仁、三浦裕之、三輪俊一、皆川鉄雄、永嶌真理子、西久保勝己、西田勝一、田邊満雄、田中崇裕、福本辰己、山田滋夫、鈴木保光